綜觀整個伊朗影壇,透過影像在批判真實世界的創作者們無非都藉由「虛構」在反映「現實」。近年來,無論是阿斯哈法哈蒂(Asghar Farhadi)的《我不是英雄》(A Hero)或是阿里阿巴西(Ali Abbasi)的《聖蛛》(Holy Spider)都透過直白犀利的敘事手法對當今政府進行批判,進而在國際影壇上發揚光大。然而,賈法潘納希(Jafar Panahi)的《這裡沒有熊》(No Bears)卻反其道而行地透過沉著冷靜的眼光做出最銳利的辯證。

一直以來在片中以後設手法將創作者本身投射進影像世界內的賈法潘納希一如往常地在片中扮演著雙重的「導演」和「主角」。與此同時,戲內的賈法潘納希亦透過「遠端執導電影」這樣看似會出現在疫情年間的故事配置,加以闡述出當今伊朗社會的創作困境。而從《三張面孔》(3 Faces)到《這裡沒有熊》中,賈法潘納希近期的影像創作看似將自身投射的成份提高,但實際上仍是一場無聲勝有聲的控訴——甚至是更加模糊了創作與現實的灰色地帶。

無論是中文片名抑或是英文片名,賈法潘納希都強調了「熊」這個實則不存在於故事中的主體,然而亦透過熊的獸性來塑造其威懾力。在村民和賈法潘納希的照片爭執當中,創作者叩問的從非是「影像的真實性」,而是「影像的影響力」,同時透過「熊」這個虛構的威脅指涉伊朗的當權者,進而讓整個村莊形成道德辯證的大觀園與社會縮影。與其前作《三張面孔》相比,《這裡沒有熊》更凸顯了群體的重要性,但不變的依舊是對於影像/創作本身的探討。

同時,賈法潘納希在戲中所執導的「戲中戲」又引申出了另一層導演本身欲逃脫現況的焦慮。《這裡沒有熊》透過看似不起眼的影像質感加以投射出賈法潘納希本人被伊朗政府禁拍電影的創作困境,而在戲中戲當中,更是透過攝影機的存在與否畫出了地域上的侷限。賈法潘納希在片中拋出的不單單只是批判,而是將創作和現實的雙面性合而為一,藉由影像這個媒介和觀眾進行互動,讓銀幕內外的情感產生連結性。

電影作為一種透過虛構來建構出另一個現實的媒介,《這裡沒有熊》成功地將部份的虛構和現實抽離於影像與故事之外,成功營造出伊朗這塊土地在語言/地域/傳統的多樣性,以及習俗本身的制約所導致的衝突本身與創作自由的干涉,但在伊朗政府的強權壓制之下,賈法潘納希仍利用了影像的永久性來打破習俗和制度本身。賈法潘納希也不單單是創作一部「關於電影的電影」,而是藉由攝影機的客觀性來襯托影像再製後的虛構性,進而模糊化虛實間的地帶。

而賈法潘納希亦巧妙的平衡了兩種視角下的相同觀點,建立起了諸多象徵性強烈的符號,從不斷被強調成政府本身的「熊」,到車上的一粒微塵,都塑造出了一種無形中的禁錮感——乃至於洗腳石這個幸福的意象最終都成了壓垮邁向自由的最後一根稻草。在戲中戲當中的「護照」和「身份」也成了一種被誇大、甚至戲劇化的脫離手法,雖然觀眾能夠認知到這一切都是虛構,但賈法潘納希的敘事策略卻依然能夠讓虛構本身映照著社會本身。

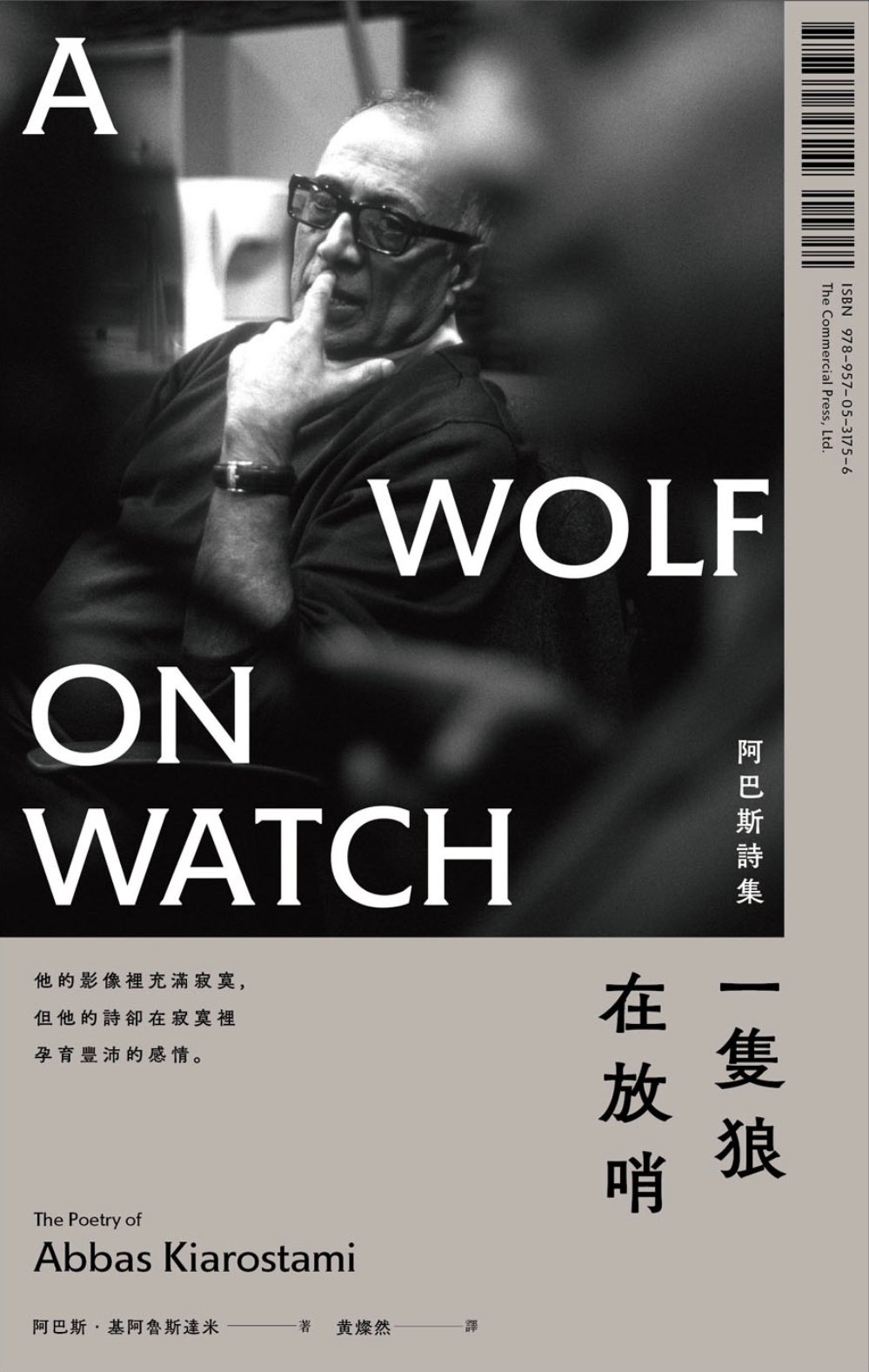

師承阿巴斯基阿魯斯塔米(Abbas Kiarostami)的賈法潘納希透過克制的影像藏起了《這裡沒有熊》本身直白的議題,但同時又以人的慈悲與關懷為本,一如《生生長流》(Life, and Nothing More...)當中透過導演的自我投射所產生的憐憫之心,或是《橄欖樹下的情人》(Through the Olive Trees)中對於前作的連結性延伸出一對伊朗愛侶的困境。從《三張面孔》中叩問影像的虛實到本片的群像式後設,賈法潘納希都一脈相承地透過拾起攝影機和自身的投射關注著伊朗這塊土地和藝術創作脫離不了的自由與人權,凸顯出了創作者本身的堅定立場和創作本身的熱忱。