先推歌:

近期唐山的暴力事件造成了相當廣泛的討論。個案與通例、暴力與性別暴力、社會秩序與父權體系……種種的論述皆以性別為核心展開激烈的交火,以下以台灣社會為論述核心,淺析父權體制如何隱藏並作用於我們生活之間。

「父權體制」作為潛藏於社會中的一套強大且隱匿的權力體系,埋伏於我們生活周遭並以一種「理所當然」的形式作用於社會中。權力的流動以理所當然的形式埋伏於我們生活的周遭,我們不太能夠輕易的察覺到他們的脈動,父權體制正以一種系統性的、架構性的形式形塑我們的生活。我們會對遠在他處的受壓迫的人民感同身受,也會給予深受貧窮所困的弱勢族群相對應的同情,但卻無法正面回應父權體制對於女性或者其他跨性別族群的壓迫。我們透過社會脈絡以及社會結構來認識自身是男是女,以一種普遍性的意識形態維繫著特權與傳統的父權體制,換言之,父權體制的根深蒂固確實且隱匿的埋伏於我們的日常之中。

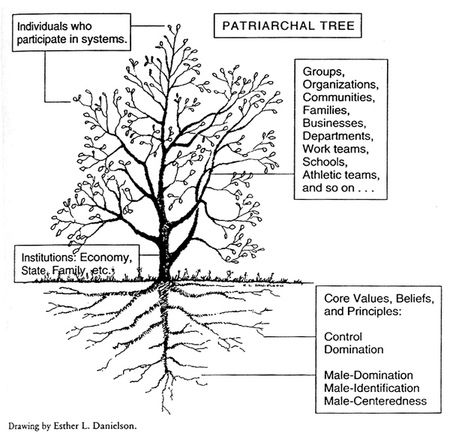

那麼到底何謂父權體系?以下這張出自密西根大學社會學博士亞倫 · 強森( Allan G. Johnson)的《性別打結》中鼎鼎有名的「性別樹」便是很好的圖像解釋:

從中我們可以看到的是這棵樹的根基乃是基於男性的一些核心信念,包括了男性支配、男性認同等,這是埋藏於父權體系地下的核心養分。往上我們可以看到樹幹則是國家的制度、經濟、家庭等,透過樹幹,得以將養分傳輸,進而發展為樹枝上各種社會團體,如學校、社群、政府部門等,參與這棵樹的則是每個活在這樣體系中的個體。或許我們可以再往下想,也許當樹葉凋零,成為這棵樹的養分時,整個體系便會生生不息。

體制,一直以來都是整個父權體制的問題而非僅僅是個案或者特殊案例的問題。個案往往成為了父權體系下的開脫說詞。只有認知到父權的壓迫是整個體系的問題,這棵樹才能完整的展現在眾人眼中,若僅僅只剖析個案,那麼僅是見樹不見林的去脈絡化理解罷了。

接下來便是最為關鍵的一點:能否了解到自己是所謂「既得利益者」?性別研究上或者是階級問題上,認知到誰是既得利益者並好好面對這件事情是一件相當困難且會引發群起激憤的事情。

大企業家永遠只會告訴窮人你要好好努力,卻不願意去承認自己收了多少的租稅優惠;含著金湯匙長大的學生只會告訴你他是靠自己努力才能出國留學的,卻不會告訴你家財萬貫的生活是如何讓他無後顧之憂的;男性也只會告訴女性出門不要化妝,會拖很多時間,卻不會告訴你女性為甚麼要化妝,而男性卻不用。

人與體制兩者互相涵攝,互相影響,該如何拋下既得利益與特權,冷靜且客觀的剖析自身所處的社會地位與手中所把持的權力,或許這不僅是當代性別研究所面臨巨大的沉默反對,也是我們自身認識自己與所處的社會地位所需要面對的阻礙。身在父權體系中的我們,既無法跳脫出歷史的轇輵,也無法憑一己之力將之扭轉,豈不淪為薛西弗斯神話般做徒勞無功之努力?

也正是說,請各位回過頭思考一下,自己與他人相比,哪些地方是既得利益,哪些地方又真的是靠自己努力而來的?但要記住,既得利益不是一個貶抑的詞,請中性的看待他,並不是說你很有錢,所以需要「反省」,而是要「了解」自己在哪些方面是以既得利益的方式獲得好處罷了。當在討論這種帶有個體差異或者社會學差異時,若雙方皆在既定的或者說先天不能改變的基礎上討論,那麼討論是無效甚至情緒化的。在討論父權體系之前,認清這件極度困難的事情是相當需要的。(網路上出現的各種仇女言論基本上是大肆的利用自己的既得利益進行言語霸凌,而不是去釐清對話的基礎)

《性別打結》一書中提供了我們相對溫和且現實的解答,強森認為:

首先必要的認知女性受壓迫或者父權的膨脹乃是一個體系的問題而非個人的問題,其次我們選擇如何參與這個體系,改善自己乃至於社會,最終則進一步的將這樣的生活方式與社會責任相聯繫,以這樣的步驟進一步的改善既有且保守的父權傳承。

「拒絕走阻力最小的路」是強森提出的最為具體且實用的方式,而這種方式也不單單只用在性別議題之上,同樣的也得以運用在族群或者階級問題之上。「阻力最小」的定義在於你明明知道這麼做是錯誤的,但你卻因為「苟且」或者「將過就過」的心態縱容這樣的事情發生;反過來也是一樣,當你明知道這樣做是正確的,但你卻因為得過且過而不去做,這些都可以被視為是「阻力最小的路」。舉例而言,當你發現路上有一顆大石頭,但你閃掉了,你現在有兩個選擇:

- 一個是繼續開你的車(阻力最小)

- 另一個是停下車,花一點點時間去把石頭撿起來。

性別議題也是同理,當你發現今天有人在開性別玩笑,因為這樣讓身邊的女性感到不悅,但當時的氣氛是相當和樂的,你現在有兩個選擇:

- 嚴肅的告訴這位朋友這樣的玩笑並不好笑,此舉可能導致氣氛僵掉。

- 跟著大家一起笑,讓今天的聚會得以進行。

白話一點來講,不走阻力最小就是「政治不正確」的氣氛破壞者。但請試著想一想,這或許是個人對於整個體制所能做到的最小貢獻。那麼,唐山燒烤店的事情,是可以視作當下的大眾都走了阻力最小的事情?其實並不是的,是整個社會都走了阻力最小的路……

以台灣為論述的主角,儘管近年來台灣對於同性議題的關注與平權有了相當的成果,但必須說多數的台灣人依舊是父權體系的鞏固者與捍衛者。

2000年4月的「玫瑰少年事件」引起了社會對於性別議題的高度重視,促使《性別平等法》獲得高度的討論。從「兩性」到「性別」的名詞更正再到各項對於同性戀者的法條規範,展現了臺灣社會對於性別差異的包容力逐日上升。但男女既有的各種限制與框架依舊未被打破,根據衛福部保護服務司公佈的〈110年上半季家庭暴力事件通報被害及相對人概況〉展示的數據顯示,男女受家暴的人數分別為21,672人與40,244人,比例高達1比2。其中原因必定錯綜複雜,從上述數據中能夠看出父權體系如何作用於臺灣社會中。

而最近在台灣也有「戀愛家教」的新聞正在發酵中,其透過「搭訕」的手法系統性的教導「學生」如何去認識路上陌生的女生。搭訕本身其實並沒有任何問題,但透過這位「戀愛家教」的言論,其實便可以發現何謂「父權體系」下的意識形態。在一部回應抨擊的影片中提及:

這些「酸民」把搭訕視為邪教,把女性視為「弱者」。他認為女性是擁有「擇偶優勢」的富裕階級,她們不用透過「任何的努力」便可以吸引眾多的追求者,真正的「弱者」是那些需要努力的男性。

這樣的論述完全的服膺了父權體系所訴諸的男性控制、男性中心的核心信念。為甚麼這麼說?

「女性不用任何努力,所以努力都是男性在做」,這樣的論述邏輯將女性主體的能動性視作是低的。一方面把女性塑造成「亟待」被男性選擇的對象,一方面又說女性是擇偶優勢族群,兩句論述是有內在矛盾的。當女性被視作「男性凝視」下的「產物」時,女性被建構成了一個「亟待」被發現以及狩獵的「商品」標的。其次,在這樣的敘事下其忽略女性「努力」的去裝扮自己,讓自己更符合「男性凝視」的標準。但這樣的努力卻被視作是「擇偶優勢」的「富裕階級」?遑論這樣的論述忽略了女性在男性凝視下的「努力」(諷刺的是這樣的努力也是受父權體系壓迫的一環),從頭到腳都展現了男性對於女性的規範與控制。在這樣的敘事方式下,女性完全的成為了男性規範下的怪物,他在男性的視角下裝扮自己,在男性的論述下則成為不須努力的富裕階級,在男性的辯論中等待著下一次規範的到來……

搭訕本身沒有任何對錯,但這樣的影片實質上塑造了一個男性女性,上對下,狩獵與被獵的二元對立形象(幾乎所有「搭訕教學」影片都是男性搭訕女性)。先遑論性向的問題,建構這樣的形象某種層面上來說即是在維繫且鞏固父權體制的運作(回到剛剛提及的阻力最小的思考脈絡)。

最後,並非是要抨擊這要影片創作者的影片。相信這位創作者本身是沒有任何傷害女性的惡意。而正是因為他的「無心」,我們才需要警覺。他的論述,他的陳述,皆反映了父權體系在這樣的「無心」中運作與潛伏在你我身邊,並隱藏成「對女性好」或者「關心女性」之下對其進行控制與監視。

幾天前,女友才因為月經不小心沾到床單而對我感到抱歉。當女性還在為了月事而道歉,男性究竟還有甚麼資格能夠規範女性?最近也才發現身邊女性受到性騷擾的比例出奇的高……但也並非是身為男性的我就需要為此感到自卑與挫折。在性別上身為男性或許相對於女性的確擁有較多的社會利益與資源,但如同我開頭所說,既然我們都能注意到遠處的戰火、遠處的貧窮、為甚麼我們不能關注到身邊的女性?女性的聲音是需要被發現的,儘管身為男性的我只能透過旁觀的視角進行觀察,但若能拒絕任何「阻力最小」的路,或許就能夠對整個根深蒂固的父權體系產生一點破壞。

參考資料

亞倫.強森(Allan G. Johnson)著,成令方等譯,《性別打結》,台北:群學,2008。

凱特‧.曼恩(Kate Manne)著,巫靜文譯, 《不只是厭女》,台北:麥田,2019。

約翰.伯格(John Berger)著,吳莉君譯,《觀看的方式》,台北:麥田,城邦文化。

無情工商:

讀Bar共學社群建構中,歡迎一同打造友善且去中心的學習社群!加入我們一起互相監督,互相學習!(最近在籌辦「素人女性勞動者」採訪的計畫)