《一個女飛行家的失蹤:鄂哈特與現代女性主義的追尋》(Still Missing: Amelia Earhart and the Search for Modern Feminism),是關於 Amelia Earhart 的故事。最早知道她是從蘋果 1997 年那著名的「不同凡想」(Think Different)廣告片。因為太喜歡這支廣告,曾去研究當中所有人物乃何方神聖。Earhart 現身於第 37 秒,那個高高瘦瘦面帶男孩神韻的短髮女孩是也。

Amelia Earhart,過去我僅知她是第一位成功獨自飛越大西洋的女飛行員,生命消逝於人類首次最長距離飛行——環赤道——的最後一段南太平洋航程中。因為她勇敢無畏的開創性冒險精神被賈伯斯視為範型人物,所以將她納入不同凡想名人錄中。稍微提一下,女性主義者一定很討厭我在飛行員前面加上「女」字,但以她身處的二三〇年代而言,女性如此從事確實值得大書特書;我不想以今非古,所以還是寫女飛行員。

舉個例,Virginia Woolf 在 1928 年說女人要有自己的房間,但 Earhart 希望的是一個意義上「允許做自己的空間」,而非實際上的自我獨處。碰巧 1928 年也是 Earhart 首次飛越大西洋而聲名鵲起的年頭,這是人類歷史上第一位女性解鎖此等成就,即使那次她並非駕駛員,僅負責航程記錄工作(前面提到的那次越洋成功是之後 1932 年的事)。這麼說起來 Earhart 還比 Woolf 更前衛,豈不?

又如 Earhart 日後做了自己從前無法想像的事:結婚,可她婚前曾致信予未來丈夫,要求「如果我們發現在一起不快樂,你一年內會放我走。」直至 1937 年逝於太平洋前,她都沒有讓婚姻走到那一步。有辦法讓家庭和事業並行無礙,以身作則向社會證明女性也可以在保守環境下務實地自主人生,在男性的世界裡開闢自己的天空。

事實上她丈夫布南先生不但沒有成為拖油瓶,更是她之所以能夠做自己的重要後盾。他為妻子宣傳、演講、出書,像個經紀人般精明地打點行程、搞定媒體與塑造形象。夫妻各有生活及工作重心,齊心打造進步又成熟的形象,沒有誰屬於誰的問題,只有互為助力。女性獨立不代表要與男性絕緣,這在當時很能取得社會主流的認同。然而,第一波女性主義也不乏逃逸者,簡直過著與 Earhart 有天壤之別的生活。

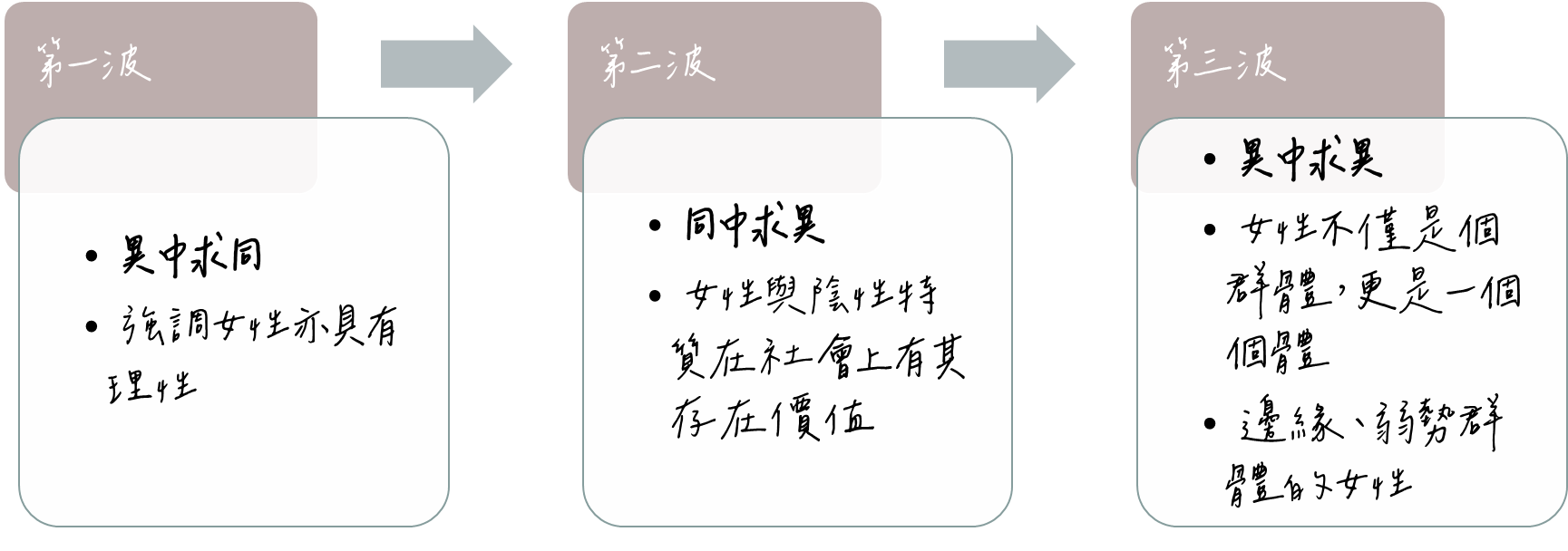

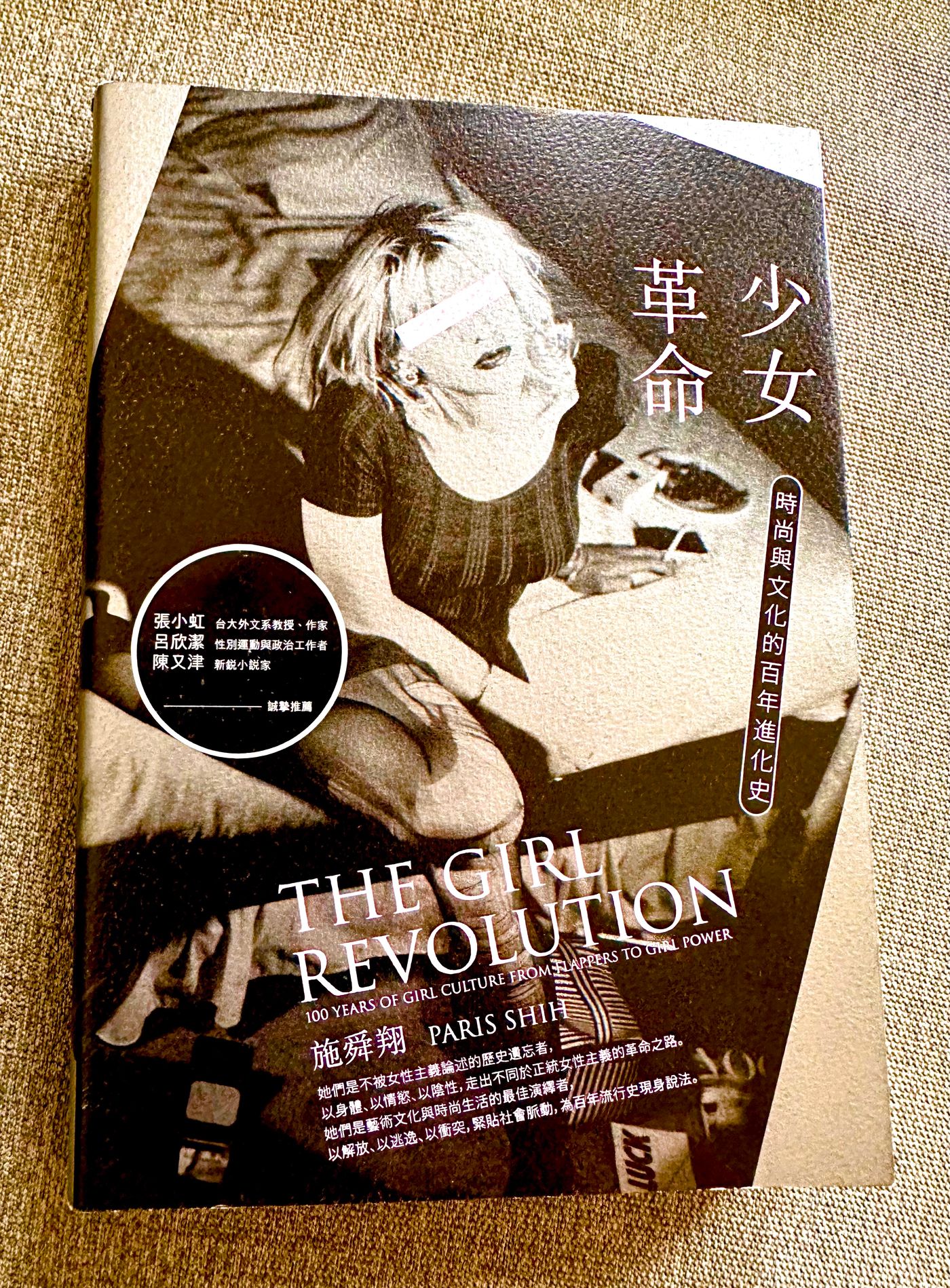

女性主義研究者施舜翔在其著作《少女革命》中說,在前後三波女性主義歷史上,其實也各自包含了彼時被排擠於外的非傳統女性。

第一波時間跨距較久,按照維基百科所言是從 1850 年起至二三〇年代女性獲得選舉權後結束。《一個女飛行家的失蹤》中亦提到,十九世紀末的職業婦女,經常選擇不婚,而和別的女性一起生活,共同經營一個類婚姻家庭。社會倒不甚關心她們的情慾與性關係,直到 Earhart 成名的二十世紀二三〇年代才逐漸走回異性愛的潮流。

書中提到這點是因為 Earhart 無論內外在,陰性特徵從來不明顯,自然不見情慾部分。她自幼即熱愛冒險,不以相夫教子為人生目標,給人印象永遠是短髮、襯衫與長褲。這與當時崛起的好萊塢女明星凱薩琳赫本(Katharine Hepburn)形象相似,那也正是 Coco Chanel 塑造女褲時尚的年頭,可見獨立自主的女性正開始走入大眾視野中。

若再把時間拉前一點,回到十九世紀末期,由 Henry James 的《波士頓人》(The Bostonians)書中來體會兩個追求女權事業的女子如何正大光明同居一起相濡以沫。此書寫於 1886 年,當時社會仍由男性徹底主宰,身為男性的 Henry James 為何可以寫出一本戮力宣揚女權的小說,而且還隱含女同志傾向,想來真是神奇。後面這點可從上上段論及《一個女飛行家的失蹤》中獲得佐證,而前者其實有一點諷刺,因為 Henry James 安排聰穎可人的女權精靈 Verena 最後嫁給思想保守的南方傳統大男人 Ransom 先生,讓她的多年同性導師兼戰友兼愛人兼經紀人 Olive 小姐敗得一蹋糊塗。

Olive 小姐基本上「不把男人放在眼裡,對她來說男人生來就虧欠女人,每個女人的討債額度無上限。」如果這是上世紀末所崛起的最早女性主義者面貌,那簡直可稱得上百分之百厭男情結。我特別對兩段 Henry James 用來強化基進女性主義者討人厭的插曲感興趣:一段是 Olive 的古板姊姊說「寧可被男人踐踏,而不是被女人譴責。哪天 Olive 和她的夥伴掌權了,肯定會變成史上最糟糕的獨裁者。」

第二段是資深女權運動領導人 Farrinder 太太覺得自己總是得包容世間頑固的人事,尤其是女權人士的某些習性。所以她說「如果男人的世界尚且如此,心思更細膩的女性就更不用說了」,這無非呈現女性主義初濫觴即萌發嫌隙之芽,遑論 150 年後的今天。

當然,Verena 在小說尾聲選擇棄 Olive 而去,我們當然可以批判 Henry James 還是無能破格地讓女權戰勝父權云云;但從另一面而言,才貌雙全的 Verena 似乎也預告了新世紀女性所需具備的特質。對比三十年前(1856 年)出版的《包法利夫人》,女性從解放慾望到解放思想,《波士頓人》其實已經讓女權意識跨出了一大步。倒是,《包法利夫人》是否可因此被尊為第〇波女性主義?唯作者福樓拜是男性,叭!喪失資格!是這樣嗎?

二〇年代女性主義的一大重點現象是相對於 Earhart 等主流勢力的都會摩登女子(flappers),正如那些出現在費茲傑羅小說《大亨小傳》、《爵士時代》、《塵世樂園》中的女性,尤其是真實世界中一輩子試圖擺脫他陰影的愛人潔妲(Zelda)身上。不過批評摩登女子最嚴苛的原來不是男人而是女人;什麼腦袋空空、打扮愚蠢的幹話都出自女人嘴裡,更為傳統女權運動者所不齒。

《一個女飛行家的失蹤》中提到,二三〇年代的女性主義者分為兩派,一派支持法律上的平權,另一派支持法律上婦女應受到保障,兩者皆認為自己做法才能讓婦女獲得最大福祉,彼此涇渭分明互不往來;連女性主義這個名詞本身都變成口誅筆伐的對象,甚至被年輕女性目為恥辱代名詞。Earhart 自己也不想被這個詞套牢,她說:「我不能自稱為女性主義者,但我卻相當喜歡看到女性處理各種新的問題。」不獨為婦運或更崇高的理想來奮鬥(這卻是《波士頓人》中上世紀末的女性願景),卻因個人主義而形成的自由女性主義有所歸屬。無需響亮表態支持,卻為女性主義打下一劑劑強心針,這是 Earhart 的智慧。

當時的女性主義其實就很多種,其中又以「自由女性主義」為核心,強調機會、眾生平等,重視個人成就,算是古典自由主義的延續。Earhart 宣揚此道不遺餘力,既以身作則更到處推廣「接受性別的差異,排拒性別的不平等」觀念。但到底是開始挑戰情慾壓抑的摩登女子能代表那年代的女性主義,還是全身上下欠缺陰性性徵的 Earhart 這款女子能代表女性主義?同時也別忘了,她雖結婚卻沒有小孩束縛,而且她也不用操持家務,因為名人身邊自有一堆僕役代勞;更甭說她的天生優勢:中產階級白人。

再次地我不想以今非古說從前的女性主義論述都把非白人排除在外,但光連平權派與維權派這兩邊女性主義支持者自己都吵不完了,百年前即如此何況現在。女人何苦為難女人,卻也似是日常。

第二波女性主義在六〇年代崛起,女人爭取避孕、墮胎,以及奪回屬於自己身體的其他權利。可是婚姻和家庭仍然是女人宿命,自主與獨立不代表女人單身是正常。所以強調單身狀態——無論是否真正處於婚姻進行式——的主張,包含情慾追求和開放式伴侶關係,都成為挑戰第二波女性主義的反動力量。《少女革命》書中提到「以單身女性的身體作為逃逸路線」對比「家庭主婦以心智作為革命起點」,這樣的身心觀點差異。其實真正革命性的突破乃在於此時期伴隨民權運動而升起的「性革命」,而且這也預告了未來九〇年代第三波女性主義的開端。

第三波女性主義離我們現在最近,從八〇年代末期開始研究,勃發於九〇年代,維基百科說「第三波女性主義者不僅批評男權與父權,也批評第二波女權主義者,這讓他們和第二波女性主義者分別開來。」

彼時的關鍵詞如 "girl power" 和 "riot grrrl" 都有「少女」,而且都和音樂有關。九〇年代是我的成年時期,從聽西洋音樂的高中生進化成迷上搖滾樂的大學生,對於「女力」、「暴女」的音樂風格與社會風氣至今仍記憶猶新。

暴女大本營在美國西北華盛頓州的 Olympia,以 Kathleen Hanna 及她的樂團 Bikini Kill 為首,聯手志同道合戰友自創雜誌,寫下「暴女宣言」(Riot Grrrl Manifesto),信仰「有什麼不可以」的龐克哲學,以「拯救女性的心靈與文化修養」——套句「她們」的話。這個「她們」指的是誰,不言而喻。

這批回過頭來大方挪用父權所施加的污名,重奪蕩婦權的暴女們,以自己身體為反向征服男性的武器,不接受反色情論述,挑戰「被害者女性主義」(victim feminism),徹底從女性主義叛逃,意欲革正統女性主義者的命,卻意外催生出新一波女性主義。立刻為您點播 Bikini Kill 的代表作〈Rebel Girl〉,曲名即是最有力的宣言。

更有甚者,緊接著拒絕妥協的暴女之後的是「娃娃蕩婦」(kinderwhore),代表人物便是鼎鼎大名的 Kurt Cobain 那鼎鼎大名的老婆 Courtney Love:穿著娃娃裝大唱 "I am not a feminist / It's not yours / Fuck you!!!" 這實在太殺了!把不分男女所有人通通踩在腳底下,誰敢說她們不獨立自主,正如所有女性主義者所追求的?

暴女與娃娃蕩婦奪回污名並重新定義污名的手段,一直延續至今,當然也影響了我們當今的台灣。當陳昇、伍佰、董事長樂團、張震嶽、MC HotDog 為「台客」正名時,原本更具貶意的「台女」也逐漸被去污名化或重塑定義,因此《台女》這本書應運而生,看得我大開眼界!

正如《少女革命》尾聲所言,約莫從九〇年代後半期起,越來越多關心女性議題的年輕女性拒絕被貼上女性主義者標籤而被基進運動者視為叛徒,施舜翔說他寫《少女革命》目的就是打算拼湊起這些百年來「擾亂了女性主義大論述的義正詞嚴、解構了女性主義線性史的理所當然」的邊緣史、陰性史、少女史。這書我五年前初讀,如今在幾個書寫網站因三月婦女月而起的連番徵文、爭議等論述中重讀,再加上剛好自己又才連看幾本相關書籍,想法特多,不吐不快。

最主要者,《少女革命》書中提到《柯夢波丹》雜誌曾被女性主義者貶為自我物化與性化的父權幫兇,讓我想到類似父權打手、厭女幫兇等詞語最近好像又常常看到。不是要幫男性講話,但這類詞語總讓人感覺充滿濃厚攻擊性和不友善的預設立場,好像講來就是要吵架似的。

身為男性的我經常說下輩子很想投胎當女人... 尤其要是個正妹... 就算天生不正也要能化一手好妝,更不惜整形變正... 君不見「正妹經濟」和「女性紅利」殺很大...

我講幹話?是啦,但老師都可以要小朋友寫「我的志願」作文了,為什麼我不能下輩子志願當女生?但就怕會不會有人攻擊我是父權思想作祟?可應該不會有人把我抹成厭女吧?我羨女都來不及了還厭女... 難道要像《波士頓人》中的 Olive 厭男才好?但那又會被反女性主義(antifeminism)那掛的女性主義者砲轟政治不正確...

你累了嗎?

在這遍地同溫層的分眾時代裡,似乎沒能迎來第四波女性主義——近代歷史上大約每三十年會有一波——的湧現,即使九〇年代第三波過後也已經進入第三個十年,甚至前幾年還發生過風起雲湧的 #MeToo 運動。應該不能武斷地說女性主義已死,但如果女性主義的各種精神已經被深植到各個角落,就像近百年前 "It Girl" 風尚中的 "It" 那般內化於身體,即見不到也能明顯感受到,如此「基因化」當不啻人類文明進步的一條軌跡。

基因化並非意謂遇到問題隱忍不發,而是更要求具備正確觀念,以及隨時警覺的直覺反應。譬如很多公司都會說某某特質是我們的 DNA,並不厭其煩進行宣導以形成文化,我想最有名的例子應該就是強調相信、尊重和正直的 "HP Way"。行為的底線在哪裡是任何員工都必須要明白的「常識」,但知與行是兩回事,而且即使常識也可能隨時間而鈍化,所以持續教育極為必要。不斷內化為 DNA 的過程就是基因化,#MeToo 便是一個很棒的基因化案例。

話又說回來,記得 #MeToo 時期也出現過反對聲音嗎,而且還來自女性。以知名影星凱撒琳丹妮芙(Catherine Deneuve)為首的多位公眾人物,聯名反對現代女性主義者試圖把女性刻劃成男性欲望下毫無反抗之力的受害者(典型被害者女性主義),拒絕讓好萊塢淪為一言堂。

無論如何,這是個由「眾小眾」組成「全大眾」的年代,尊重差異、維護異議才應該是所謂的政治正確。也許該增展的是由理解發展成基因化的包容,消弭迭舉大纛以致誤解叢生所孳衍的對立。都吵了一百多年還在那邊我對你錯嗎?

你不累我都累了,嘩啦啦寫了五千字也該停筆打住。此刻我正準備展讀 Amelia Earhart 1932 年獨越大西洋後一週內所推出的《飛行的樂趣》(The Fun Of It),去年終於等到台灣出版社翻譯上市,等我看完再說。