我找不到自己曾經留下的手寫筆記,但記憶裡留存著很濃很濃的情緒。第一次閱讀《變形記》時仍懞懂,但之後卻開始一本又一本的翻開《審判》、《城堡》、《失蹤者》......,那裡頭有著某種莫名其妙的、壓迫的、重複的力量。

如果學過精神分析,讀過佛洛伊德,肯定會猜想那權威性的壓迫感,必定與卡夫卡的父親脫不了關係。而讀完《給父親的一封信》,卡夫卡的秘密全在字裡行間,不能再更清楚了。看到卡夫卡形容父親「那個巨人,我的父親,那終極權威,會幾乎不需要理由地在三更半夜把我拽出被窩並拎到屋外過道去。對他來說,我是這般的一無是處」,便能夠理解卡夫卡小說的開頭為什麼總是如此噩夢般荒謬的展開,醒來就變成了一隻害蟲,或者無緣無故地被逮補而進入一場無止盡的審判。文學裡也甚至出現了「卡夫卡式」這樣的詞,牛津辭典解釋為「壓迫或噩夢般的性質」,而韋氏辭典則為「如噩夢般的複雜、荒謬,或不合邏輯的性質。」 卡夫卡筆下的K總是在對抗著什麼,沒有具體形體的、龐大的、吃人的,有人說那是官僚體制,或至高無上的神,但很顯然的,那是「父親」的變形。或者,更準確的說,是卡夫卡心中父親的形象的變形,「要想從你這裡逃出去,等於是痴人說夢」。

在精神分析中並不討論真相或現實,而是討論「intra-psychic reality」,也就是我所謂的「卡夫卡心中父親的形象」,以及這整封信裡的描述。並不需要去辯駁卡夫卡的父親是否真的如此惡劣,沒有人能做卡夫卡的法官。但他應該只希望能夠把這些內容好好的清楚的說給父親聽,不論對方同不同意、接不接受,更遑論改不改變。一直到最後,某部分的卡夫卡其實還是想要接近父親的,一如《城堡》裡的土地測量員K,只是接近城堡的一切努力都只是徒勞。而這次婚姻的阻撓再次重複了那一場又一場的審判,於是有了這封信的起筆。雖然信最終沒能送到父親手中,但書寫本身已經達到它的意義了,「透過這些駁斥......這樣,我們兩個都可以平靜一些,生與死也可以輕鬆一些」。小說沒辦法結尾,但據說生病的最後那幾年,卡夫卡是有幸福了些。

囚禁K的,是審判,是城堡,但更真確的說,是「intra-psychic」裡的那場審判和那座城堡。於是命運不斷重複,K事實上是活在自己所創建的世界,雖然動用了所有資源與其對抗,不斷繞啊繞地,卻註定失敗。《失蹤者》即使逃離了家,也逃不了這個重複。「我從小就被父親戰勝了,現在只是出於好勝心而離不開戰場。年復一年,始終如此,儘管我不斷地被戰勝。」我想,卡夫卡把佛洛伊德的閹割焦慮,寫的美麗了許多。

【作品介紹】

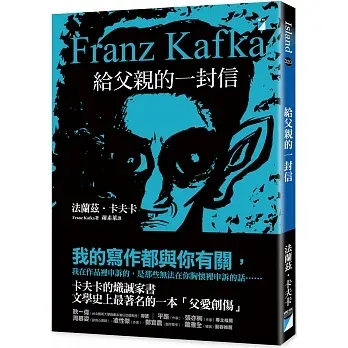

文學史上最著名的一本父愛創傷你是我衡量所有事物的尺度。我是一個飽受驚嚇的孩子。

我的寫作都與你有關,我在作品裡申訴的,是那些我無法在你胸懷裡申訴的話……現代主義文學大師卡夫卡寫給巨人父親的控訴與傾吐。

卡夫卡的文學作品中充滿壓抑、疏離與黑暗,並始終與權威拉扯,雖未直接描寫過父親,但一切都與現實生活中父親給他的壓力有關。

卡夫卡在1919年11月,他離世的前五年,以「最近你曾問我,我為何聲稱對你感到恐懼……」為始,寫了一封長達103頁的信給父親,道盡對父親又愛又恨、交織著強烈畏懼的複雜情感。他在信中細述父親對其造成的壓力,使他喪失全部的自信心,成為一個脆弱、陰鬱、優柔寡斷的人,他渴望父親的肯定,但父親給他的更多是言語上的羞辱與暴力;他亟欲獨立自主,但終究淪為徒勞,難逃父親龐大的身影。

這封信最終並未成功交到父親手上,但仍被留存下來。信中透露著卡夫卡真摯的情感,它不僅僅是我們親近卡夫卡、認識其寫作起源的一把鑰匙,更是一個始終追尋父愛、安全感盡失、飽受童年創傷的男孩,對父親沉重而赤裸的控訴與傾吐。

【作者簡介】

法蘭茲.卡夫卡(Franz Kafka)二十世紀最具影響力的作家之一,也是現代主義文學、存在主義文學的奠基者。卡夫卡在1883年7月3日生於布拉格的中產階級猶太家庭,大學攻讀法律,取得法學博士學位後,進入勞工保險局任職,並利用下班時間專心寫作。卡夫卡在世時,於文壇默默無名,只出版過包含《變形記》在內的幾則中短篇小說。臨終前,卡夫卡交代摯友馬克斯.布洛德(Max Brod)焚毀自己的所有手稿。布洛德並未遵守,並將其遺作整理出版,包括長篇小說《審判》、《城堡》》;書信集《給父親的信》、《給菲莉絲的情書》、《給米蓮娜的信》;中短篇小說《蛻變》、《鄉村醫生》、《司爐》、《飢餓藝術家》、《判決》、《流刑地》等。卡夫卡曾與二人共三度訂婚,又因對婚姻的異常焦慮而解除婚約,終生未結婚。1917年,卡夫卡診斷出結核病,1924年病情惡化,6月3日逝世於療養院,享年40歲。