在快速變遷的時代下,許復是商業管理學中所說的T型人才,他擁有英國劍橋大學科技政策研究碩士,和語言、傳播紮實背景,曾一路從最前線採訪記者、國際特派,到坐鎮主播台、主持及製作談話節目,是少數在台灣、香港到中國媒體界滾了一圈的媒體人才。此外,許復從小飽受音樂的薰陶,大學時代擔任交響樂團指揮工作,在劍橋大學時還同時指揮華人交響樂團中、西樂部。從傳播、國際政治、科技管理,許復總能在人文、科技、以及商管等不同範疇間找到平衡。

在寫作計畫「雙城記:香港 ∞ 台灣」中,許復會從包含著香港與台灣這兩元素的人們身上,寫下他們的故事,讓人感受到香港與台灣這兩座城市互相碰撞出的火花。我們採訪了這位站在人文與科技的交會口兼容貫通的作者,請他談談自身豐富的經歷、對港台的觀察和未來的寫作計畫:

問:從記者、主播到節目製作人,這些過程中帶給你哪些寶貴的經驗?

答:你提到的這三個角色,帶給我的挑戰和收穫都不大一樣,但其中或許也有所關聯。記者絕對是個騎馬出征的戰士,披甲戴劍、使命必達,和你賽跑的不只是其他的記者,更是時間,或是新聞本身。你的生活充滿衝鋒陷陣的刺激,你需要那種把新聞挖掘出來的狠勁和殺氣,因為每天都會出現各式各樣莫名其妙的困難阻礙你,兵來將擋、水來土淹,你通天的本事都會被逼出來。

主播是一個門面的工作,不只是一個時段新聞的門面,很多時候也是頻道的門面,或是在不少牽涉到政治或社會公益層面的對外實體活動中,你會是電視台的門面,每一種門面需要呈現的面貌是完全不同。比如我最菜的時候,播的是凌晨天剛亮的早間新聞,長官要我一面笑一面播,微笑啦、語速也不能太快,就是要呈現一個台灣鄰家大男孩,跟亞太區早起的華人輕鬆聊新聞的感覺。後來坐鎮重要時段,比如中午1200新聞,按照當時主管的要求,是多一點點的表情都不可以,而且語速要又快又清晰。再比方,如果播的是帶狀財經新聞節目,一個小時都在播財經數字,你相信嗎?時間長了,你會發現那些數字真的會跟你說話,而你的目的就是要把這種感受傳達給觀眾。

總的來說,主播就是要在有限的時間媒體篇幅中把經過整理的訊息傳達出去,而且內容還要是正確、適當的。當然,臨時應變能力絕對是基本功,因為播新聞的時候需要應變的臨時狀況太多了,我對著觀眾微笑播新聞的時候,我還要同時聽耳機裡傳來的最新訊息,融入我的播報裡面。

主持談話節目又是另一種層次,你絕對不能胸無點墨,你沒辦法在每個領域都是行家,但是你至少要做到能夠問對問題,而且還要和每一個來賓都能對話,政治人物、科學家、企業家、創業家,有的時候還是公司重要的廣告客戶。我自己主持過一個系列節目叫做〈企業解碼〉,我就一集一集地邀我的劍橋校友來訪問,這些人無疑都是各領域的專家,但是他們不懂媒體,因此我的任務就是要讓他們在與我對話的過程中,完成與觀眾對話的目的,不只要把艱澀的專業知識轉換成淺顯易懂的語言,還要是對觀眾有益的。

節目製片人(台灣稱製作人)又是另一個層次,像是運籌帷幄的將軍,是一個Leader的角色,身兼主導大方向的責任,領導跨部門的記者、編輯、廣告,以及各單位技術人員等,緊盯每個環節,把節目從零到有生出來。製作人的壓力是多重的,對內,你要指揮專長不同的各角色們、爭取台內資源,對外你要面對廣告贊助商,哈,說到贊助商,我覺得我真的還很有當業務的天分,我自己製作或主持過的節目,廣告幾乎都是我自己去拉的。

問:你在兩岸三地有豐富的媒體經驗,請問你認為兩岸三地的媒體環境差異是什麼?

答:台灣在媒體,規範確實相對少了一些,新聞自由的實踐,必然是好事,但近幾年,自由這兩個字可能被台灣無限上綱了,表現在媒體上,讓臺灣媒體也許在其他國際媒體看起來是一個很有趣、卻缺乏中心思想和靈魂的東西。

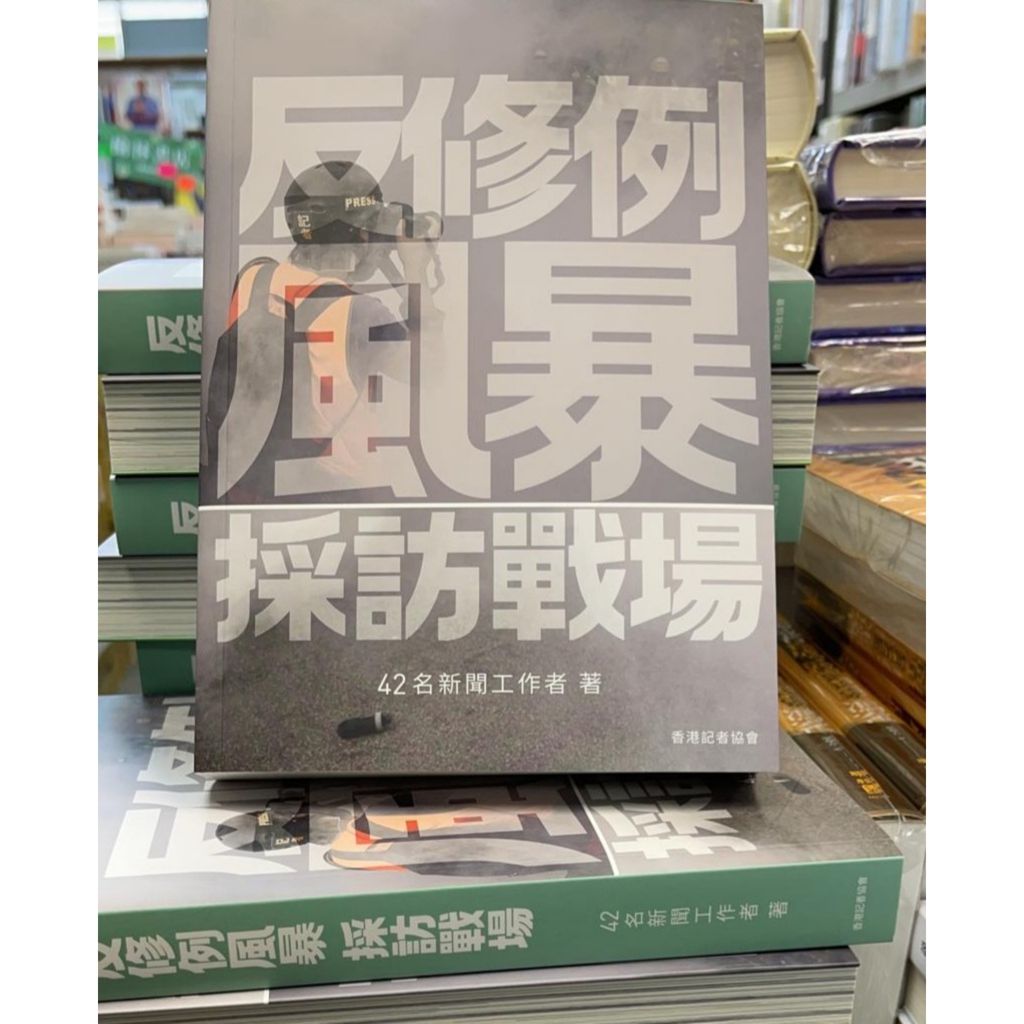

最簡單卻最嚴重的問題,是台灣媒體缺乏深度和世界觀,這部分我覺得香港媒體可以給台灣媒體一些借鏡,即便香港媒體有越來越向和中國媒體靠攏的趨勢。不過,說到內地媒體,政治上的規範或許較多,但在對於專求創新的速度、深度的探索、教化的實踐,以及中華文化的傳承上,我覺得都是很令人佩服的。

現在新科技對媒體衝擊這麼劇烈,兩岸三地媒體的形式也不斷在變化,我覺得未來還會不斷出現一些新的整合,這個整合不會只是科技問題而已,還牽涉到文化上、經濟上的,和國際政治也會有關係。更多有關兩岸三地媒體的差異比較,可以參考我的雙城記專案中的介紹專文「寫在【雙城記】的入口:一個主播對媒體的省思」。

問:你在音樂上的經歷紮實豐富,音樂對於你的意義是什麼呢?

老實說,我其實是個算有藝術天分的孩子,說天分,絕對不為過(笑)。我老爸自己念的和任教的都是藝術相關科系,大概他不希望我走這條路,所以從來不讓我去外面上小朋友音樂班、美術班什麼的,他自己更從不願意教我一招半式。但是,你不讓我學,我可以偷學,所以家族裡面哥哥姊姊們上鋼琴課時,我就會在旁邊玩,乖乖不吵鬧,其實是偷聽,然後自己去摸琴,我覺得我那時候心機也很重,哈哈,我應該是摸給我媽看的,最後她去說服我爸,最後終於在上國小那一天,買了鋼琴給我,開始上鋼琴課。

國中畢業後,我根本不想念一般高中,我背著爸媽,偷報音樂班和美術班,竟然也都讓我考上。這一次又鬧了家庭革命,但我沒成功,乖乖念了普通高中。第三次鬧家庭革命是高中畢業時,當時的我還是個十足文青,申請上了成大中文系,爸媽卻想送我去對岸念中醫,我說要去對岸念書可以,但我要念國樂。大概那時候我翅膀硬了,爸媽最後依了我,讓我留在台灣念中文系。

念中文系的四年我的想法改變很大,至少在表象上,我覺得我必須遠離藝術、文學這些領域。後來我的第一個碩士念了師大圖文傳播所,學的都是廣播電視相關的事情,但跟我的同學比起來我又商管傾向多一些,因為我找了東森集團的策略長徐言老師當我的指導教授;後來到英國念的二個碩士,到劍橋大學,我主修的是商學範疇的科技政策研究,是國際政治和科技管理的綜合體。

你有沒有發現,我的所學,似乎離音樂越來越遠?但其實並沒有,因為如你所說,我的課外時間,還是花了很大部分在音樂上。在成大國樂團當指揮的時候,我下課後的時間幾乎都待在國樂社裡,而在劍橋大學當華人交響樂團指揮,有中樂部和西樂部,都是我指,你就更能想像我的生活是怎樣,我的總譜應該比我準備系上考試的Paper都還多,我經常把總譜鋪在地上研究,廁所裡也會放一些,讓我的室友們一度以為我是念音樂系的學生。

其實現在回想,我其實挺感謝我爸媽,父母之愛子,則為之計深遠吧,哈。尤其我爸自己是個藝術家,我想他始終不讓我受正規的音樂訓練,必然有他的原因。我很喜歡我現在的生活,或者說我很喜歡我所走過的每一道人生軌跡。如果我從高中起就念了音樂班,我的人生走的很可能是另外一條和現在截然不同的路,或許是精彩的,但是,那種Enjoy音樂的方式,會不會和現在一樣,我就不敢確定了。說了這麼多,不知道有沒有回答到你的問題?

問:你曾說過喜好自助,旅行也遍佈五大洲,那旅行對你的意義是?

我很幸運,透過求學、工作等等,有很多可以在世界飛來飛去的機會。我們常會說,讀萬卷書不如行萬里路,聽起來很八股,可是確實是這樣的。尤其是當在很多情境下,感受到自己渺小的當下,你可以跟不同的時空連結,那種感動,真的不是書本能帶來的。舉個例子,比如說我到維也納、薩爾斯堡看了一些音樂家的故居,許多音樂家的房子現在由他們的後代在經營管理,改造成博物館,你在那裏看到他們當時作曲的手稿,那個當下,眼淚真的是會飆出來,原來小時候聽到大的那些旋律,是這樣一個音符、一個音符被寫下來的。

有趣的事情更多,比如在新疆塔克拉瑪干沙漠,我聽小道消息說那裡有個木乃伊博物館,是旅遊書上沒有的、很地道的,我怎麼找都找不到,找到自己都快變木乃伊了。後來遇到一個會講漢語的商人,他給我的回答是:「找啥博物館啊,你就是要看乾屍是吧!你往這兒直直走60米,然後向右拐,有個兄弟,卡在那兒,卡了好幾年了唄,咱們也不知道那是誰,你就去看看,替我問個好唄!」

還有次,我在四川忘了哪個城市,在黃河邊上採訪,當地人告訴我說,他們家門前隨時會有浮屍飄下來,一天可能就有好幾具,「有次有個被(魚)咬爛的,腫腫地,像個球,但是看到那雙破靴子,就是隔壁村兒老牛啊,咱倆常一塊兒喝酒,他媳婦兒還是我孫數學老師!我當時也在喝酒,就直接把酒倒近江裡,送他上路啦!」大陸的城市我跑過太多,稀奇古怪的事情也見得不少,但是聽到這位當地老鄉這樣的經驗闡述,這樣的場景,是他每天經歷的日常,我心裡面還是感嘆不已,世界之大,自己好小。

總的來說,我覺得旅行的經驗是立體的。假設你從英國倫敦飛到德國慕尼黑,你從泰唔士河飛到阿爾卑斯山,在地圖上,看起來是平行的移動。可是,如果做過一點功課,你就會知道,遊客如織的倫敦塔和天鵝堡,這兩個如今各自為英國、德國帶來多少觀光財的景點,都可以連結到極度血腥、悲傷又黑暗的歷史片段裡,這個就是縱向的移動,是你與這些時空的時間軸上的縱向交流,然後透過你的橫向移動,你還可以把未必直接相關的他們串接在一起,你說是不是很有意思?

問:你覺得香港有什麼迷人之處?

香港的迷人之處,在於她是一個極度傳統和前衛融合在一起的地方。舉個例子來說,在中環、銅鑼灣或金鐘,你可以買到全世界最時尚、新潮的東西,可是也許到了九龍寨或新界邊上,你還可以看到非常傳統的生活方式,從飲食、信仰,到思考事情的方式和價值觀,你會發現很多很寶貴的東西,都已經在消逝的邊緣。

許多香港人的思考方式,其實還是非常的古早、保守,但同時,從過去英國殖民時期到回歸後,分分秒秒間,他們又在不斷接受新的刺激。這些刺激可以分成兩方面,一個是做為一個世界金融中心來自世界的、全球的刺激,她自己也在帶動世界、帶動全球,另一個刺激是來自中國的崛起,政治的、經濟的,這說起來,太複雜繁複,我會在「雙城記」中慢慢和大家聊。

我覺得現在的香港人可以說是幸運的,也可以說是辛苦的。但我所謂幸運,是指他們處在一個極度變動的環境,相對被英國殖民時期,他們其實有更多機會去經歷一些改變或是變革,辛苦的也是在這樣的劇烈變動與不穩定當中,他們必須要非常努力,才能得到比較多的資源。

Photo Credit: cliff hellis @Flickr BY NC ND 2.0

問:台灣與香港的異同之處?

答:你這個問題好大。台灣與香港雖然都被殖民過,但是,絕對天差地遠。英國人相對地對香港人是更尊重的,努力就有收穫,我給你發展,我給你建設,我給你努力的機會,也讓你享受所有成果,因此香港在被英國殖民的階段真的是發展得很好的;台灣人在被日本殖民的時候,是比較沒有資源的,是次等階級。這聽起來是個歷史問題,但是,我覺得卻也造就了兩的地方的人,後來的價值觀,和生活環境,以及所發展出的兩條完全不同的歷史軌跡。

把時空拉到現在,香港與台灣,在各自的區域範圍內,都有很多的內部問題,同時在國際間也各自面臨不同程度的許多挑戰,我認為在這樣的情況下,台灣與香港人都非常努力、用力地在找出路。

但是,相較於台灣,我認為香港所受到的刺激更大、競爭也更大,不只是香港人彼此競爭,還面對來自中國和世界的優秀人才,他們不分分秒秒追求上進是不行的。也或許是因為這樣,台灣人相對來講,可能還是處在一個比較安逸一些的環境,這樣的安逸是不是妥當的,大家可以自己去想。香港人遇到挑戰的時候,一般會非常積極地找solution,然後去思考哪一個比較好,這幾乎是一個香港人的習慣反射,台灣人可能比較得過且過一些,或是允許更多的模稜兩可。

台灣在接受外來的刺激上,面臨的是比較隱性的問題,但不代表不嚴重。台灣人的焦點一般還是比較在台灣自己身上,我相信應該很多人會同意我說的這一點,我在專案內容中提到的,台灣可能是開兩種花,一種是藍色、一種是綠色,偶爾有些其他稀奇古怪的顏色夾雜近來,所有的顏色加起來,就是糞便的顏色,因此一個主權該有的力量,就在不斷的內部衝突中被消耗掉了,你說,這樣還怎麼一致對外?當然,有衝突是好事,不管個人、群體或大環境,都要經過衝突,才會level up。而香港,大家基本上的想法是比較接近的。比如說香港人對做政治決策的人的看法、對國際議題的意見,都是相對接近的。

問:在寫作計畫中,會有哪些主題採訪?

答:專案題目叫做雙城記,我一定不會只講A城跟B城,我更會想講A跟B加起來會變成什麼樣子。而我訪談的對象或主題,身上一定要同時具備這兩種元素,才會有碰撞的火花。比如在香港工作的台灣人,或在台灣創業的香港人,他們可以同時感受到發生在這兩座城池之間的大環境變動,也更能感受到這兩個環境中的點滴異同。有關採訪對象的闡述,以及更多有關雙城記這個題目的介紹,可以參閱我的專案:雙城記的介紹頁面。

許復的寫作計畫「雙城記:香港 ∞ 台灣」正在如火如荼進行中,一起來支持他吧!

問:如果用一句話來形容自己會怎麼形容呢?

答:我是一個可以在不同角色中可以靈活轉換身分的人。在主播台上,我可以和政府官員在敏感議題上直接連線對話,不出任何差錯,我也可以把一個財經節目做到極致,或是和科學家、創業家深度訪談;如今淡出媒體圈,轉往商管領域,有時也在學校和企業講課,現在尤其覺得分享這件事情是很有意義的事情;另外,音樂的道路也不會間斷,不過,現在更傾向學一些新的樂器。

我覺得我們這代很幸運,處在這麼多的變化當中。我自認自己是一個可以在人文、科技、以及商管等不同範疇之間找到均衡點的人,而且可以對各方資源應用自如,這一點,應該也可以歸功於我懂得如何角色轉換吧。

我很願意分享更多和角色轉換有關的想法和經驗,那麼,我們就從香港和台灣這兩座城池之間的各種角色轉換開始吧!謝謝SOS新聞平台的邀請,以及讀者們的支持,未來就讓我們在SOS平台上相互學習、以文會友吧!

延伸閱讀:

口述:許復

採訪:蔡宜蒨

編輯:葉菀菱

照片提供:許復