自1989年以來,學術界不時也有對中共統治垮台的預言,然而中共在此後一直持續執政。2000年代的時候,哥倫比亞大學政治系教授黎安友(Andrew J. Nathan)及美國喬治.華盛頓大學教授沈大偉(David L. Shambaugh)等學者提出「韌性威權」(Authoritarian Resilience),指出中共的執政具頗強的學習和適應能力,雖然一方面遏制政治自由,但在經濟和社會改革上取得成就,也成功吸納了社會中產和精英階層,為其執政提供了正當性。

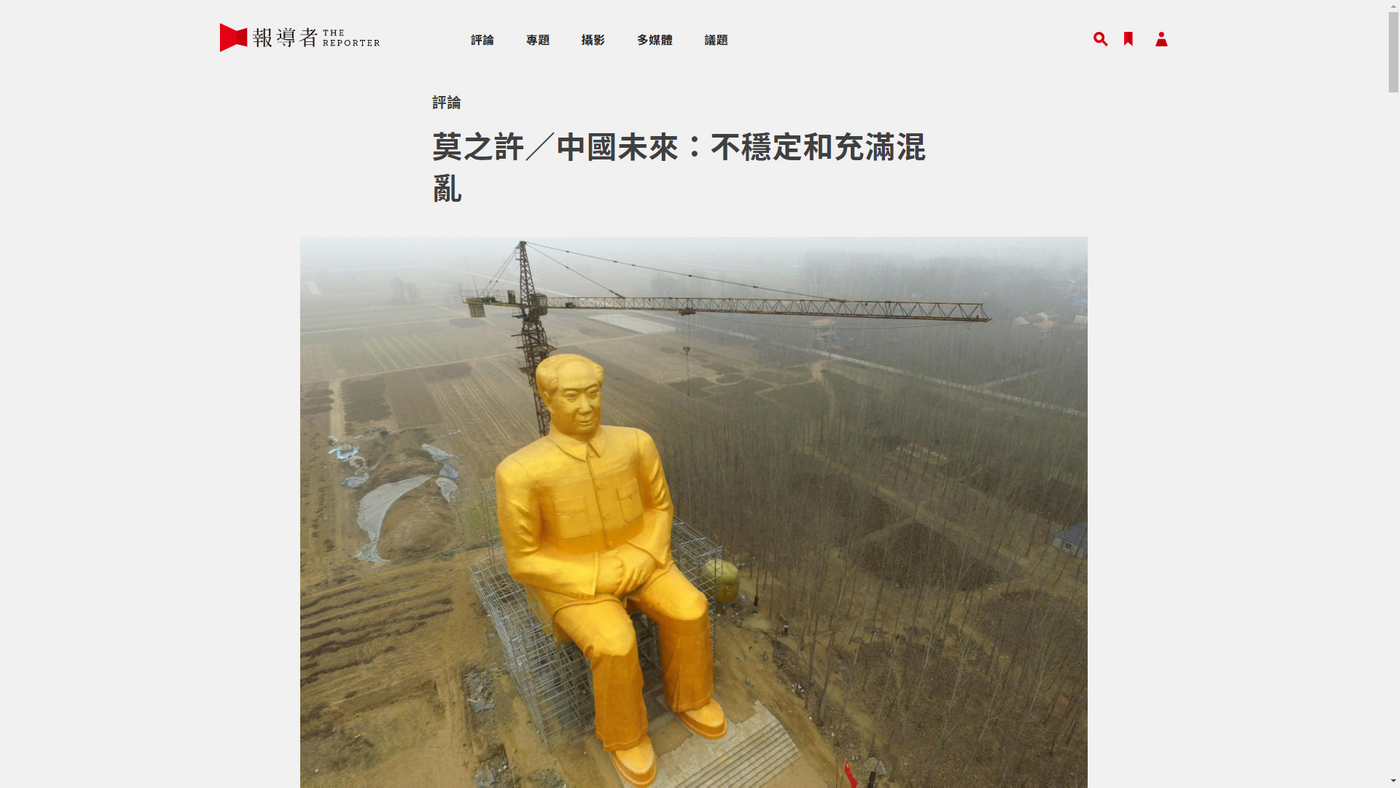

然而,自2010年代起,隨著中共加強遏制公民社會發展,提倡韌性威權理論的學者改變了觀點。;例如2016年沈大偉發佈新書《中國的未來》(China’s Future),認為「如果中國保持2009年以來的強硬威權路線,就將不可避免地像大多數發展中經濟體一樣,陷入中等收入陷阱,中國社會會變得更加不穩定和難以預測,如果沒有政治自由化,一些因素到某個點就會『突然折斷。』」

👉🏼有關「韌性威權」理論,詳見 報導者 - 莫之許/中國未來:不穩定和充滿混亂

然而,哈佛大學肯尼迪政府學院(John F. Kennedy School of Government)的阿什中心(Ash Center)近日發表的《理解中國共產黨韌性:中國民意長期調查》結果卻似乎顯示,中共執政的韌性仍存。研究於2003年至2016年間訪問了超過3萬名中國不同地方的城鄉居民,結果發現中國人民對中國政府的滿意度在過去十餘年間持續上升。數年前的調查結果顯示,中國人民傾向把不滿宣洩於地方政府上,認為地方政府沒有好好執行中央政策,形成對中央和地方政府的「差序信任」(詳見端傳媒文章)。然而,近日發表的結果也顯示,民眾對地方政府的滿意度也逐年爬升。

當然,有人認為在中國進行的民意調查並不可信,因為民眾被「極權」控制而不敢說真話,而且在嚴格的政治審查下,他們更難知道政府施政的弊端。然而,該研究也通過不同方法,以提高民意調查結果反映真實民意的程度:

「其一,報告並非以單次統計為準,而是以13年共八次調研作長期觀察,得出了中國人對政府的滿意度有上升趨勢,即使具體數字有偏差,但「向好」的趨勢仍相當程度反映了現實。其次,調查對於政府分成四級,即使一般民眾對中央政府不敢挑戰,但對於地方政府的批評卻相對更樂意。例如2003年第一次進行調查時,民眾對最低級的城鎮政府滿意度只有43.6,比不滿的51.6%要低,但在2016年滿意與不滿的比例卻改善為70.2對25.6,顯然代表了民眾對政府的滿意度有爬升的趨勢。同時,報告亦指出,民眾作判斷的基準都是以身邊所發生的事物,例如生活有否改善(未必只包括物質)等可見的改變為主,這某程度上反映了在資訊管制下,民眾反而以趨向以實際生活是否有改善作基準評價政府。」(摘錄自香港01報道)

👉🏼有關2015年哈佛大學研究的中期結果,詳見端傳媒 - 都怪地方官?中國人高度滿意中央政府。

👉🏼有關「差序信任」及其在今次疫情中的體現,詳見端傳媒 - 差序信任:中國何以「穩定」。

👉🏼有關近日哈佛大學研究的結果,詳見香港01 - 難以否定的中國式治理。

大家又認為,中共執政的合法性,關鍵是甚麼?為何到現在,中國民眾普遍仍對中共執政表示滿意?

【加入 Telegram 頻道】:https://t.me/civilcritique