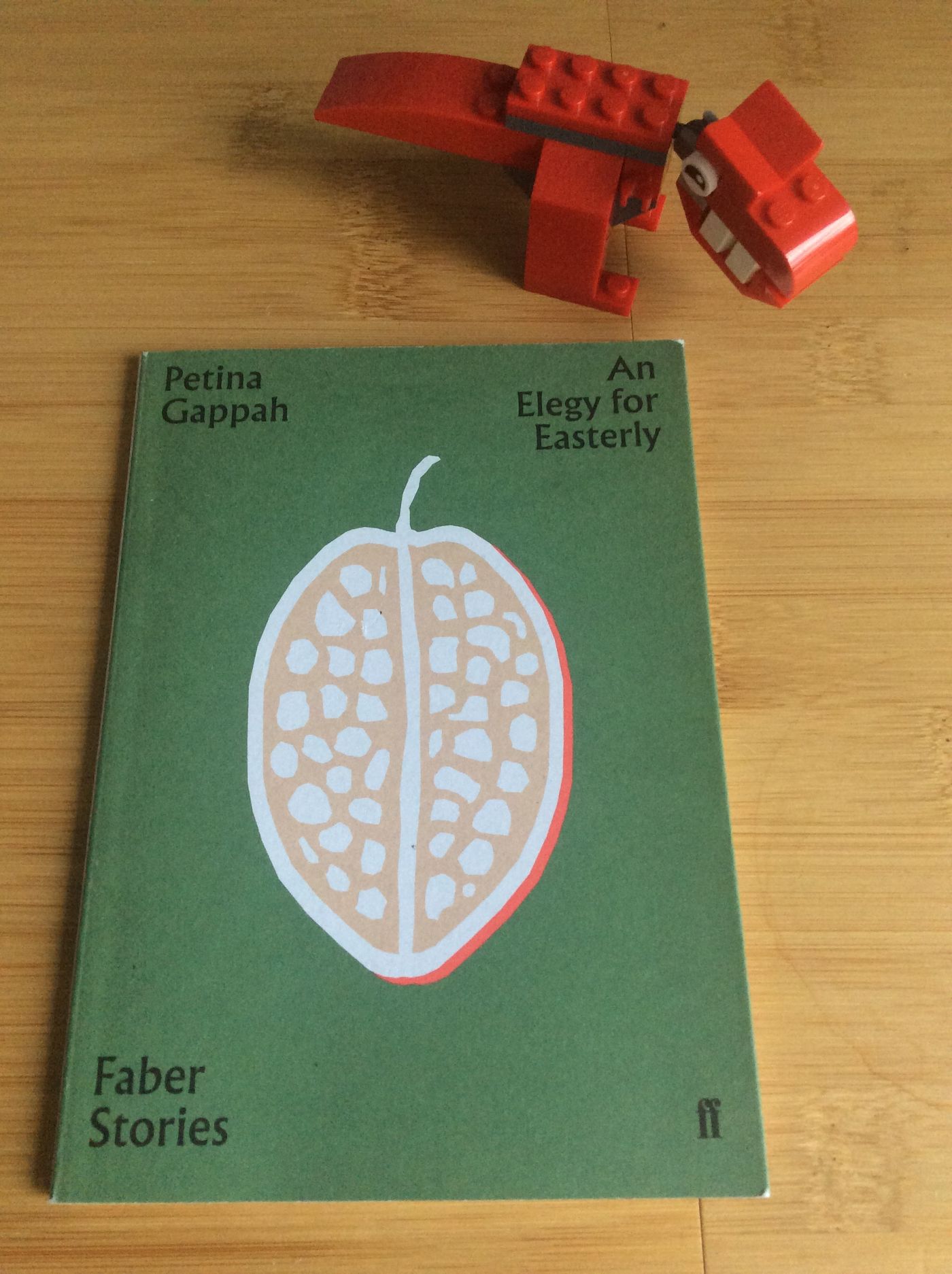

最近忙,又要跑醫院,等待抽血的間歇拿起Easterly這本書,為「候診快讀」小欄目添新文。剛剛告別綠色的四月,四月本來是草長鶯飛的季節,路上看到滿地的桃花瓣真油然而生黛玉葬花的衝動,踏過下水道,看到裡面厚厚實實一層粉紅色的花瓣,更是愛上了這個季節。手中的書又是綠色的書封,漂亮的、蒸蒸日上的顏色,可是轉念一想,正是這個四月,下了幾次鵝毛大雪,冰雹不斷,打殘了地上剛剛開出紫紫黃黃的花,頓時覺得這包含著Easter的四月真像手裏這本An Elegy for Easterly,是一首哀歌,誰想,這首短小的哀歌竟真的直擊內心,血淋淋的。

這是Petina Gappah的短篇,只有41頁,小小一本。故事背景好像千篇一律,都是王公貴族出行,要戒嚴、開道、封路等等,古今中外歷朝歷代這樣的事情都有,放在不久前是「清理低端人口」,當前似乎又出了清退「非首都功能」,奧運時候是「放假」,而這本故事裡,在Easterly這個小島上住著一群非洲人,他們要面對的是「女王來了」。

「女王來了」(或者「女王要來」?)所以Easterly小島上的人們都要被驅逐,他們的茅草房子也要被挖土機來剷除,小故事裡未提及給他們貼標籤的任何詞彙,但這幫人卻真真被「低端人口」二字裹挾著,像是風雪冰雹下的小花,東倒西歪。相反,「高端人口」在故事中從未出現,取而代之的是挖土機、推土機,在奔跑不及的人們身後毀壞他們賴以生存的房子。「高端人口」彷彿成了某種概念、某種符號,倒是「低端人口」四散而逃時,一個個活生生的。「低端人口」中有一個代表,是個懷了孕的女子Martha。她懷了孕卻不知道自己的身體是懷了孕,任憑肚子大了還是會碰到人就掀起裙底,並說一句「Can I have 20 cents?」流言蜚語翻飛,Martha依舊是這樣。在Easterly這個小島上,似乎好多孩子們都是這樣誕生的,其中的女孩子又如此誕生其他的孩子們,也有結婚的女人們,但在「女王要來」的「重壓」下,「快點離開」似乎變得比什麼都重要。在這個島上,似乎沒有父母、沒有子女,有的只是男人和女人⋯⋯父母不會教給孩子任何性知識,因為他們自己都不知道,朋友兄弟也不存在,只有女王來了,眾人皆知,眾人皆要react。

Martha在作者的描寫中死了,死前穿插著慌亂,「低端人口」面對推土機的四散而逃,逃到哪裡去也不知道,沒有人記得生產中的Martha,她孤獨地死在了慌亂、坍塌的房中,沒有一個人顧及她。不,她不是孤獨的,故事的最後一句給了Martha——

⋯⋯finally lumbered towards Martha's house in the corner and exposed her body, stiff in death, her child's afterbirth wedged between her legs.

【最後一句很長,太痛,不譯了。】

就是這樣一個小故事,候診的時候讀讓我有點後悔,但總覺得數不勝數的、有如Easterly島上的人們在經受著重複的故事,痛,不是別過頭去就會消失的。

突然間,想起了08年空蕩蕩的北京城;突然間,想起看到兒時周邊村莊的最後一眼,那些「寨」、「村」,那些親手拆掉自己家園還不被允許流淚的人們;那些個照壁、對聯⋯⋯人,在這個小故事裡是那麼的重要,又同時那麼的不重要,人們四散而逃,是為了另一個人的到來,同為人,女王及她代表的那些人在這四十來頁的小故事中佔了不到一句,剩下全部是另一些人,他們為「人」的價值似乎那麼脆弱,而這脆弱或者說削弱,正是來自另一些人,除去那麼些形容詞,不都只剩「人」字了麼。這個思考,無論放大、縮小,都一樣。記得以前心理醫生很確定地說,子女成年後本就應該與父母是平等的關係。還記得自己當時震驚的眼神,沒錯,這個思考,無論放大、縮小,都受用;這個句子,與我成長接受的信念相左。小則小至最小的社會單位中,我們都是人,父母的責任是樹人,將一個孩子培養成人,成人後的尊重等等皆出於愛,並非因不平等、因一方為權力大者另一方為屈從者成立。當為「人」的價值被削弱,被一個更大、更虛無的價值所綁架時,很容易失去「人」最基本的平等與尊嚴,而屈從於價值被誇大的另一些「人」或「概念」,或許一時痛快,但若還有回想、反思的能力,對於自己作為「人」的價值可能還是會存疑吧。不然,沒有疑問,何來進步呢?

幾千年了,「人」的價值依舊被討論、爭論不休。一些人爭著自己未曾有過的價值,一些人爭著保留自己的價值,要平等,多少個故事才夠?