終於把滿洲國這本學術集子看完了。畢業以後真是很少很少看這些學術集子了,有時候有點小慶幸,因為身邊深陷文學學術界的朋友也時有抱怨,讓我覺得遊走在這之間的感覺還不錯。不過,滿洲國這本文學評論文集卻是我看得最認真的一本學術性的文學書籍了,而且,還找來了書中提到的很多滿洲國的作家當時的作品一一讀過,其中有布爾喬亞的小姐文筆,也有中國、日本、韓國的無產階級左翼作家的短篇小說,各有千秋,卻同時被埋沒了。

Norman Smith在後記中講到,滿洲國的文學在日本受到了非常的關注,長年有學者研究,然而,在戰後重新建國的中國、分裂的朝鮮,甚至自滿洲回到蘇聯的那些「滿洲國人」都受到了長期的壓制、流放和迫害。這段滿洲國歷史就這樣被封上了嘴巴,更遑論文學。很多在滿洲國開始時期就持續創作的人們在戰後卻停止了很長一段時間的創作,並被下放、改造等等,著實可惜。而這本滿洲國的集子——《Manchukuo Perspectives》從各個不同方面都談到了那些被塵封多年卻極具文學價值的滿洲國文學——其中包括在殖民期間的抵抗文學、流亡文學(蕭紅為代表)以及留在滿洲國的各種族裔的作家作品,呈現了在日本控制的滿洲國時期滿、漢、韓、俄、日五族的真實情況。

有趣的是,說是文學是虛構的,但是,在滿洲國時期,似乎文學比起滿洲國烏托邦和五族協和的宣傳而言更加真誠地表達了各式各樣的人們面臨的苦痛境地,而因為下筆人背景的不同,他們也為讀者呈現了他們自己能看到的不同的社會階級的苦難和心路歷程。無產階級的反抗:袁犀

袁犀的文字在這本《Manchukuo Perspectives》幾位學者筆下是極具暴力的,他是在日治時期滿洲國持續寫作抵抗文字的代表,而且,他不僅寫作抵抗文學,還親自參與抵抗運動、參與爆炸等等。1933年發表處女座《麵包先生》後因為拒絕使用日語寫作而被開除。之後又持續創作。學者們的分析是因為袁犀的無產階級身分使得他看到了很多生活在困境中的掙扎的平民的生活,當他把這些生活訴諸筆端的時候,這些生活就顯得分外刺眼、暴力,而且很多他的短篇小說,在結尾也總是以很暴力血腥的方式劃上句號。我不信,去找來袁犀的作品一探究竟,果然⋯⋯在此摘抄一段原載於1942年1月5日的《中國文藝》的《陷》的結尾部分——

兩道鐵軌,在前邊閃著暗光,他的腳絆在那上,不知是有意還是無意的,他不起來了,立刻一列火車鳴叫著喘息著看過來了,鐵軌吼著,土地震動著,像一個巨大的猛獸似的駛過去了⋯⋯

在車輪的騷音之下,邁倫的血肉被帶到不知幾里地遠的地方⋯⋯

他還寫了一些殺人案件,血淋淋的。有時候讀文學總覺得不是虛構的,字裡行間一種作者就在當時的感覺。他的抗拒是比較直接的,比如直接參與爆炸等,相較於蕭紅等選擇的流亡確實不同。學者們將這種強調為無產階級的反抗文學,我覺得也似乎有點過於貼標籤了,作為熱血青年在當時,寫出自己的所看所見,應該是常見的,投入運動參與抗爭也是合情合理,並不一定是因為他是無產階級就都傾向於描寫暴力什麼的。

布爾喬亞的細膩入微:梅娘

梅娘是創作時期雖有中斷但是卻比較持續的滿洲國作家。她出生於海參崴,原名孫嘉瑞,父親是一個闖關東後家財萬貫的富商,梅娘諧音「沒娘」,意思是梅娘的母親在梅娘四歲的時候就去世了,留下梅娘在富裕的大家庭中卻從小沒有娘的疼愛。因為家庭背景非常富裕,所以梅娘受到了良好的教育,也很早開始了文學創作,她最初創作的《小姐集》雖然已經遺失,但其他很多文集都進一步描寫了作為一個布爾喬亞社會階層的女性在滿洲國的所見所感。

印象很深的是她寫去髮廊做頭髮的一個短篇,將做頭髮的有錢小姐的心思和在髮廊工作的稍微出身下等的髮廊工人的內心活動寫得入木三分,看了覺得似乎這樣的情況似曾相識,而不禁感嘆,幾十年近百年過去了,還是沒有任何的社會階層的變化。

梅娘與北京編輯柳龍光結婚後又旅居日本,在兩遍的文壇都比較活躍,也翻譯了日語的作品。不過說來也奇怪,讀梅娘的很多三部曲的作品卻沒有讀袁犀的短篇小說來的痛快,似乎袁犀那短小精悍的、充滿暴力、情節曲折扭轉的小小說更能抓著我的心,更能把滿洲國生活在底層人民的生活剖開來給大家看。而富家小姐的細膩心思似乎在此有點無力。不知是不是反抗總有一種自然的美感,也好像是深深植於血液中的一種動能呢,讀著那些反抗的文字會好激動,讀著反抗的失敗也會心痛。

如果梅娘能夠持續創作,不是在五十年代被劃為右派等等,我覺得似乎她的文學創作會更引人入勝,這一劃右派,創作停滯了,整個人也會跟著改變,想想她的人生經歷,竟莫名其妙地被封了口,甚是遺憾。

梅娘的丈夫柳龍光在書裡被介紹成在戰後國共博弈中扮演的神秘角色,在1949年的太平輪船難中遇難。不過在wiki查了好一會,也未查到柳龍光的名字,還真是神秘呢。

說到細膩入微,其實不只是梅娘,大部分滿洲國作家都給我這樣一種感覺,他們的文字將我帶回了小時候很熟悉的語言環境中。這個語言環境過了這麼多年還是那樣的熟悉,真難忘。

很多學者分析到蕭紅等等滿洲國作家所用的方言式的語言,在看他們的文字時,真的會觸動到自己記憶中似睡非睡的那些話語,說不來是覺得親近還是因為已經變得陌生而感慨,有時候難以描摹,卻一字一句都是那片黑土地上生活的人的印記——

「小六子在廚房燒炭,緊燒也不紅。」

「跟掌櫃的那份威風勁都哪去了?呸!小老唐是『兔子』,好人還有跟『兔子』好的?」

還有很多詞彙,同樣是小時候似懂非懂的,不知道其中壞的意味,也不知道其在長大之後會浸潤的回憶的意味,就這麼在滿洲國的種種作品中被喚醒了。

柳龍光與太平輪

《太平輪》的電影很唯美的感覺,把災難片拍得這樣唯美很難得,片子內容也還好,本來是看完書想去看看《太平輪》這部電影感覺一下柳龍光當時的感覺,也看了一些當時船難生還者的採訪,很觸動。

似乎人類從來都對靠岸準備遠行的大船有著一種嚮往和擔憂,船行駛在莫測的海面上,船客們前一刻可以快樂地歌舞昇平,後一刻可能隨船一起傾覆。我覺得太平輪這艘船倒是像一個比喻,似乎是離開大陸的一種希冀,承載著種種離別和期待,覺得離開大陸要到一個更好的地方去了,那一刻全然不顧之後可能會面對的叫魂,自然也無法預測下一刻的命運;然而,船沈了,這滿船的希冀終究沒有去到什麼地方,散落大海而已了,就好像很多離開大陸的人一樣吧。

船上的人那一刻對國土的思念還在嗎?雖然在滿洲國的文集裏,我覺得朝鮮裔作家跟俄國裔作家的文字是最具有濃重的思鄉色彩的,但還是忽略了滿洲國土上出現的撕裂,柳龍光的那種撕裂,需要離開的撕裂感。最後沈船的一剎那,一切思念都不見,唯想要活下去吧。

多少年之後,太平輪成了殘缺的唯美;滿洲國文學也由中國政府出資支持的文學項目下被更多的人發現;都是好的。

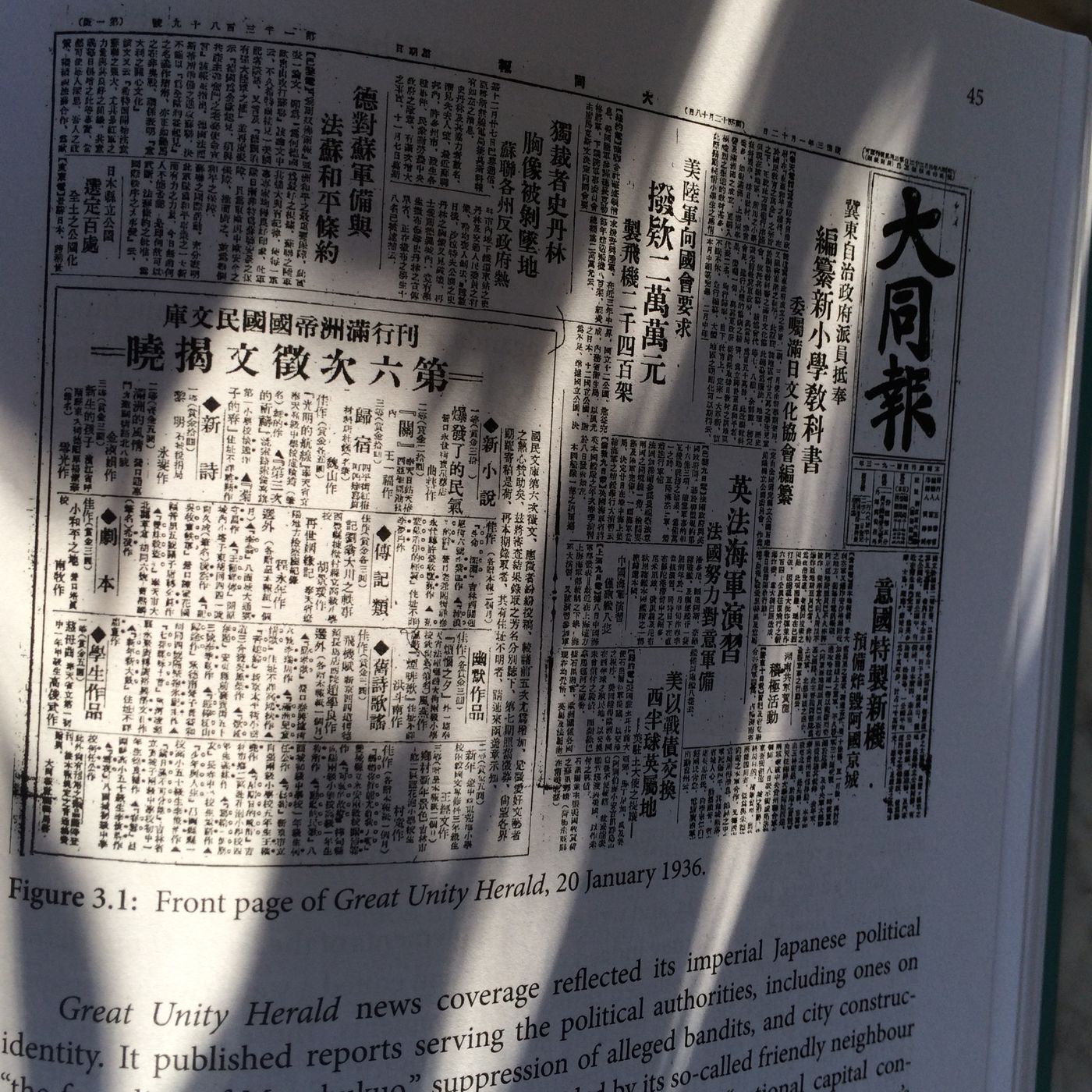

那個時期對我而言仍是黑白的,家庭記憶從未填滿過,當然也怨懟著長輩的無言和自己的不聞不問,《Manchukuo Perspectives》這本書通過豐富的文獻資料和照片資料將那段歷史展現了出來,給想看看滿洲國時期文學、印刷品宣傳、雜誌出版業和極富多樣化背景的作者的讀者們提供了機會。

滿洲國是假的烏托邦,可若是真的五族協和的桃花源,豈不無聊?