台灣位於環太平洋地震帶,

房屋建造除了考量到建築本身強度,建築選址也需一併考量,

是否位於活動斷層100公尺以內?

高潛勢土壤液化區?

- 土壤液化 (Soil liquefaction)

土壤因地震的壓密作用,

造成原本在深層土壤的水份被擠壓到表層,

土壤顆粒間的有效應力下降為零,

土壤失去剪應力強度,

呈現如液態的狀況。

- 何時會發生土壤液化?

在強烈地震下,

地下水位接近地面的砂土地層才有可能發生土壤液化,

導致土壤暫時失去支撐力。

最容易發生的液化的土壤的地形

是年代比較輕的細沙,或顆粒大小相當且排列整齊的泥土中,

地層只有數尺厚,富含水分。

這樣的地形通常可見於河岸、海岸、舊河道填土造屋、

海埔新生地,或因風力而堆積而成的沙丘中。

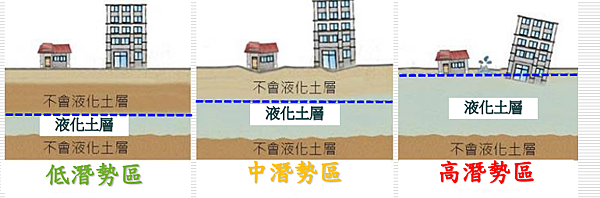

- 土壤液化分級

建築物位於高度土壤液化潛勢區(紅色區域),

依照"簡易自主檢查表"作初步自我檢視,(自主檢查表)

只要建築物符合表列任一種狀況,

通常不需要太擔心土壤液化的問題。

如果您無法確認或有任何疑問,

可以向設置於當地直轄市、縣(市)政府的土壤液化工作站大地技師進行專業諮詢 。(土壤液化潛勢區諮詢服務申請書)

建築物位於中度土壤液化潛勢區(黃色區域),

短期內沒有太多的風險顧慮!

建築物位於低度土壤液化潛勢區(綠色區域),

請您不用擔心!發生土壤液化的機率極低!

資料來源: 內政部營建署

- 液化潛勢區一定會發生液化現象嗎?

土壤液化潛勢圖是利用經驗公式與統計的方式,

評估土壤液化可能發生的機率,

只是代表何處較有可能發生液化,

並不代表發生地震時真實災情分布情形。

- 土壤液化區可以蓋房子嗎?

建築物在興建前必須進行土壤液化潛勢評估,

並納入抗液化設計考量,

只要有妥善的基礎設計,

土壤液化區是可以蓋房子的。

快速總結

首先先到,

經濟部中央地質調查所,(地質資料整合查詢圖台)

進行土壤液化潛勢查詢,

確認住家的地質狀況,

自我評估後,如有近一步的疑問,

向土壤液化工作站大地技師進行專業諮詢。