開悟(明心見性)的原理與方法

一、學佛修持的目的

佛法修持最重要的目標就是明心見性,也就是俗稱的開悟。在談到開悟之前,我們必須了解什麼是佛法。佛法可以簡單說就是佛陀所教導的方法,那佛陀到底教了什麼方法呢?據說佛陀教了八萬四千法門,也就是八萬四千種方法,而這些方法的最終目的就只有一個,幫助我們像佛陀一樣證悟成佛。

二、成佛的真正意義

那什麼是成佛呢?成佛真正的意義,不在於成為像佛陀一樣具有三十二相、八十隨行好的外在樣貌,而是具有與佛陀一樣的內在智慧。「佛」這個字真正的意思是「覺悟」,所以成佛就是成就了覺悟。那麼到底佛陀覺悟了什麼?簡單說,佛陀覺悟到「一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電」,也就是說佛陀覺悟到由自己眼、耳、鼻、舌、身、意這六根所感受到的一切,都是虛幻不實的;既然它們都是虛幻不實的,也就說明了它們並沒有真正的本質存在,這就是所謂的空性。因此,也可以說佛陀覺悟了一切都是空性的,而且再也沒有將它們誤認為獨立且真實存在的個體。

三、一切都只是心的感受

我們生活中的一切,都可以用這六根的感受來概括,根據佛陀的教法與六根相對的是六塵--色、聲、香、味、觸、法。六根如同是六種不同的接受器,而六塵則是六種不同的訊號,一旦訊號被接受器接收到了就會產生六種刺激,也就是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識這六種感受,其中「識」含有分別、分辨的意思。六根、六塵,加上六識,合稱為十八界,換句話說,一個有情眾生的一切都逃不出這十八種範疇。

我們繼續分析,這十八界其實被一般人分成了「外在環境」與「內在心理」兩個部分;外在環境就是與眼、耳、鼻、舌、身相關的部分,內在心理則是與意相關的部分。如果再仔細分析,會發現其實這一切的感受者就只有「意」而已,眼、耳、鼻、舌、身這五根並不是真正的感受者,我們可以從睡覺時作夢的情況來得到證明。在夢境中,我們可以看、可以聽、可以嗅、可以嚐、可以碰觸,在清醒時五根能夠感受的一切都可以在夢境中被感受到,所以說「意」才是真正的感受者,意就是我們俗稱的「心」。

只有心能夠感受,身體上的各種器官是無法感受的,這些器官(五根)勉強只能說是作為心的感受媒介而已。如果再延伸下去,我們可以說我們所認為真實存在的外在環境,其實只不過是心的一種感受而已,並非真正存在有任何的實體,但是因為我們的心對這種感受十分強烈(執著),所以才產生它們是具體存在的錯覺,覺得它們是各自獨立而且不會改變的,然而只要我們靜下心來去仔細觀察,就會發現我們所感受的一切,不論是外在的環境,還是內在的心理,都是不斷在變化的,也就是所謂的「無常」。

了解這些道理之後,我們必須依靠修持才能得到對這些道理的實際體驗;如果只是知道這些道理,卻沒有去修持,進而獲得真實的體驗,那麼這些道理對於我們並沒有任何幫助,這就如同進了有著各式料理的自助餐廳一樣,只是看著一道道可口的菜餚,卻沒有實際品嚐這些料理。唯有對這些道理,有了實際的體驗,我們才能夠生起更加深刻的信心,更加堅定不移的信念,否則一旦外在的「考驗」來臨,我們馬上會將這些道理忘的一乾二淨,此時,即使這些道理是真實不虛的,是能夠幫助我們度過難關的,也都產生不了作用。而這裡所說的「實際體驗」指的就是明心見性,也就是開悟。

四、凡夫心--念頭的特點

讓我們回到一般人的狀態,前面說一般人會將生活中所感受到的一切,分成外在的環境與內在的心理。以修行的角度而言,要實際體驗到「內在心理的一切感受都是空性的」,要比實際體驗到「外在環境是空性的」來得更加簡單容易,如同前述,這是因為我們的心對於外在環境的執著更深、更強烈的緣故。因此,從體驗「內在心理的一切感受都是空性的」是比較好的入手處,而這也是為什麼修心(調伏自心)一直是佛法修行的重點,有個比喻說,在遍布荊棘的大地上,想要走路而不刺傷自己的腳有二種方法,一個是將大地鋪滿皮革,另一個則是腳底套上皮革。很顯然第一個方法是做不到的,即使做得到也很費力,而第二個方法則是聰明、省力許多。這個比喻就是告訴我們,與其想盡辦法去改變全世界來符合自己,倒不如把重點放在調伏自心。

如何調心,佛法中有許多的方法,比如修出離心、慈悲心、清淨心,然而最好、最徹底的方法就是明心見性--認識自己心的本來面目,雖然我們每天都在用心,但其實我們並不清楚「心」的真正樣貌。我們只是覺得有一顆心,因為有這一顆心所以會感受到各式各樣的痛苦、快樂,我們會說:「我的心是快樂的」或是「我的心是痛苦的」,但事實上是這樣嗎?如果「我的心是快樂的」,意味著快樂是我的心的本質,既然是本質就不可能改變,然而事實並非如此,因為「我的心也會痛苦」,所以快樂與痛苦都不是我們心的本質,他們只是一種心的感受而已;事實上,對於一般人而言,當他們在談到心的時候,所指的就是感受而並非是真正的心。因為感受出現的關係遮蔽了我們認識心的本質,所以想要明心見性,就必須讓心中的感受消失,讓心變「乾淨」,把不屬於心的本質的部分通通清除,這樣我們才能真正看清楚心到底是長什麼樣的。

我們的心,除了會感受情緒之外,也會思維事情。因此為了討論方便,我們將心感受的情緒與思維的事情,都稱之為「念頭」,因為不論是感受情緒也好、思維事情也罷,都是一個對境,也就是前面說的「塵」,佛陀稱之為「法塵」,以我們現代習慣的說法,就是心中的一個念頭。凡夫心,也就是我們一般人的心,與念頭之間的運作有幾個特點,而佛法修持方法的設計就是根據這些特點而發展出來的,所以知道心與念頭之間的運作特點,十分有利我們確實掌握修行的重點,特別是有關於明心見性的部分。底下一一介紹這些特點:

(一)念頭只有心會產生。

(二)同一個念頭並不能一直存在。

(三)心一次只能產生一個念頭。

(四)念頭可以被其他的念頭所取代。

(五)心不能在短時間內,持續產生大量念頭。

第一點是比較容易體會的。當我們快樂時,是我們的心在感到快樂;當我們在思考事情時,也是在心裡產生想法的,其他周遭的外在環境並不能產生念頭,這是我們可以很容易驗證的事實。

對於第二點,或許有些人不這麼認為,但事實上就是如此。舉個例子來說,比如討厭某一個人,我們會以為自己是一直都在討厭他,討厭的念頭一直都在,但實際上這只是一種錯覺而已,如果說討厭的念頭可以持續不斷而沒有中斷,想想:當自己在思考中午要吃什麼的時候,或是看視頻哈哈大笑的時候,或是跟喜歡的人在一起的時候,那個所謂「討厭」的念頭還存在嗎?其實早就消失不見了,已經被吃東西的想法、看視頻的情緒、對喜歡的人的愛意所取代掉了。此外,這個例子同樣也證明了第四點,念頭是可以被其他的念頭所取代的。

至於第三點,必須要有相當時間的修心經歷才能夠發現,一般人是不容易察覺的,不過這個道理就如同電腦的運作一般,其實電腦一次只能處理一件事,只是電腦處理的速度非常快,快到讓人誤以為它可以同時處理好幾件事一樣。同樣的,當悲喜交加的事情發生時,我們會發現自己或他人,是又哭又笑的,實際上就是一個感受接著一個感受而來,產生了又哭又笑的情況,這只是因為兩種感受發生的時間十分接近而已,並不是同時發生的。

而第五點,我們可以自己實地操作一次:當我們不斷地想東想西一段時間後,會發覺這是沒有辦法持續不斷地做到的,因為當我們這麼做時,心很快地會感到疲累,想要休息,於是就進入什麼都不想的狀態。因此證明了心是不能在短時間內持續大量產生念頭的。

五、清淨念頭的方法與目的

了解了這五點,我們再回過頭來看看佛法的修持方法,為何是如此設計就不難理解了。前面說過,想要認識心的本來面目--心性,必須先清除掉不是心性的部分,不要讓心被念頭遮蔽了,我們才能正確無誤地認識心性。

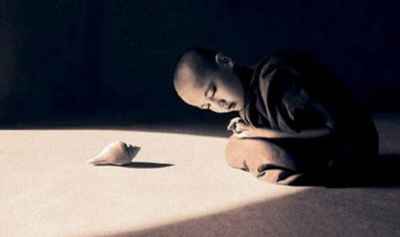

根據第二個特點--同一個念頭並不能一直存在,我們可以靜靜地坐在那裡,等著心中的念頭自行消失,同時不再胡思亂想,這樣心就能夠清淨下來,不再被念頭遮住,當所有的念頭都清淨之後,我們就可以很容易、很清楚地看見心性,這就是禪宗默照禪的修行原理。

只是對於一般人而言,修持默照禪,想要短時間讓心清淨是做不到的,因為絕大多數人的內心都習慣散亂,想東想西,要他們安靜下來、什麼都不要做,只是等待念頭自行消失,這是不容易做到的。於是佛陀根據了第三、四個特點傳授了止觀法門,首先讓我們先專注在一個念頭上,比如觀呼吸,因為有可以專注使力的地方,對於一般人而言,就變得比較容易,之後心慢慢地習慣安靜下來,再逐漸轉成默照禪的修持方法,這樣也可以幫助自己認識心性。

或許有人會疑問,第二個特點不是說「同一個念頭並不能一直存在」,怎麼可能一直專注在呼吸上,不是互相矛盾了嗎?事實上,一般沒有修行的情況的確如此,但如果依靠不斷地練習(串習)讓下一個念頭產生與前面是同樣的念頭,這樣看起來就像是專注在這個「觀呼吸」的念頭上,而且「觀呼吸」這個念頭是持續不斷的。

如果我們有留心的話,會發現在一開始修持觀呼吸的時候,我們的專注會經常跑掉而不自知,但只要能夠堅持修持一段時間,慢慢地在專注跑掉的時候,我們很快就能夠知道,再把專注拉回來;再用功一段時間,專注跑掉的情況會越來越少,乃至於在上座禪修時持續不斷到下座,這就是經中所謂的「淨念相繼」,既然是說「相繼」,言下之意,就是「同樣內容」的念頭不斷接續發生,而不是從頭到尾都是同一個念頭。

止觀的禪修相較於默照禪是比較不直接的,但是比較符合一般有情眾生的輪迴習氣,因此更容易被接受,但是對於很多人止觀的修持難度還是很高,於是佛陀根據第四、第五個特點教授了密宗的觀修方法--生起次第與圓滿次第。

根據密宗的論典所言,密法相較於顯宗的方法而言,是「一義亦不昧,不難方便多。」這是什麼意思呢?前面說過,現代絕大多數的人在每天的生活中,內心總是散散亂亂、東想西想,因此要他們不要東想西想或是專注在某一個參考點上,其實是很困難的。因此密法的做法就是順從這種喜歡東想西想的習氣來修持的,比如生起次第就是教你去想像佛菩薩的模樣、穿戴的服飾…等等,接著一樣繼續藉由觀想的方式,對佛菩薩做迎請、頂禮、供養、懺悔…等等集資淨障的儀式,然後持誦佛菩薩的咒語,想像佛菩薩放光淨化自己與其他眾生,讓三者之間獲得連結(訓練自身對佛菩薩的信心與對眾生的悲心),最後再藉由圓滿次第的修持,慢慢將觀想的一切化成光芒融入虛空之中。

這樣的修持,對於喜歡想東想西、內心一刻也靜不下來的現代人是十分適合的,因為這種修持讓他們「有事可做」,不容易散亂,相對簡單容易;再者,根據第四個特點,這種修法可以將他們心中原本染汙的念頭(染念)取代成想像佛菩薩、淨土、善行…等等這樣清淨的念頭(淨念);三者,由於這是在短時間就製造大量的清淨念頭,根據念頭的第五個特點,心會感到十分疲累,自然而然進入到什麼都不想的狀態(無念),而最後這個無念且覺醒的狀態就是沒有任何念頭遮住心性的狀態,因此我們就可以認識到心的真正樣貌。老實說,密宗這種修心的方式實在是非常非常的善巧與不可思議。

六、無念與開悟

「無念」,顧名思義,指的是內心完全沒有任何念頭,善的念頭、惡的念頭都不存在,內心完全的清淨,但是體驗到這種狀態就是心性嗎?就是開悟、明心見性嗎?當然不是,因為即使處於無念的狀態還是有能所分離的二元對立;再說廣一點,無念也可能是無明的狀態。因此,無念有三種類型:一是無念,卻也無覺醒,這就是無明、三毒中的愚痴、輪迴的根本;二是無念而覺醒,但有能所二元對立,這就是上述那些修持方法所要達到的狀態;三是無念而覺醒,已經將能所泯滅合一,這就是心性的真實樣貌。

基本上,所有了義佛法修持的最初目標,就是要先達到無念而覺醒的狀態,在這種狀態之中,心的本質完全赤裸,沒有任何遮蔽,因此我們不會有錯認的可能,我們越是精進修持上述幾種方法,特別是密宗生圓二次第的修法,越是能夠長時間處在這種狀態;我們安住在這種狀態的時間越久,對於心性的認識越清楚,但前提是要泯滅能所。所謂的「能所」指的就是「能觀看者」與「所觀看者」,其中所觀看者又稱之為「對境」,只要還有能所對立,就不是認識到真正的心性。

那要如何才能泯滅能所對立,讓能所合一無二呢?一種是依靠具證上師為你引導,直接指出;另一種則是依靠自己反觀。第一種方式需要依靠過去世的因緣與福報,因此是非常難得的;第二種則是依靠自力。首先必須讓自己能有較長的時間處在無念而覺醒的狀態之中,這時候去看「是誰處在這種狀態」之中,在你觀看的那一瞬間,會立即看見不僅是所看者是空的,能看者也是空的,既然兩者本質皆為空,此時就是無二的。能實際體驗到覺性是空性的,這就是明心見性,也就是開悟了。

七、開悟後的修持--保任

開悟--認識到覺性的本質為空之後,就再沒有其他需要追求的了,我們應該要認為這就是最終的答案而不要再感到懷疑,同時我們必須不斷練習,讓自己習慣處在這種狀態之中。要如何練習呢?每天的修持就是讓自己習慣於「放鬆,但不散亂」的狀態,不斷地去熟悉它;在發現自己散亂時,要知道自己散亂了;在覺知過於專注、緊繃時,要告訴自己放鬆,提醒自己沒有什麼可失去的。傳統禪宗稱此為保任的修持,而這就是開悟之後,直到成佛的修持。

然而根據過去成就者的經驗,除此之外,有二個助緣可以幫助我們在心性修持上自然進步,一是要對證悟者生起虔敬心,二是要對未證悟者生起慈悲心。如果能在內心不斷培養這樣的氛圍,我們自然而然會處在心的本然狀態之中,不須努力就會進步,這是加速達到究竟證悟的訣竅。捨此二者,就再也沒有其他方法了,這也是密宗為何特別尊敬自己上師的原因。

你可能也想看