受了傷之後,為什麼要藏呢?身體上的每一道疤痕,都曾經是一個傷口,傷口會結痂、癒合,但疤痕會留下,看見便會想起受傷的往事,這就好像在提醒著我曾發生過什麼事令我隱隱作痛,然而,當我發現自己不能再藏了的時候,我彷彿就與它們和諧共存了,那些肌膚上的痕跡終究也會成為我的一部分,不論美醜,當我學習慢慢放下對「傷疤」的執著,我才發現可以更溫柔地接納自己。

Date:2021/11/22

痛與疤

手指幾乎快麻痺了,就連此刻敲著鍵盤的手也感覺到陌生,我認為自己似乎很久沒有寫字了,擱著那些寫到一半的文章、沒回的訊息與留言,我竟還有氣無力地記得這件事 — 內心已經有著想寫下來的事,所以我想把故事說下去,可是身體卻倦得好似什麼也做不動,我的世界又縮小到只剩下自己的痛了。坦白說,我很不喜歡那樣。痛著的時候,人通常都會很強烈地感受到自己,於我而言,這不是什麼偉大的層面,就是自己的痛而已。

自從上次我開著word檔寫著那首歌詞後,我便反覆地進出醫院。門診、急診與家裡來回奔波,一去一回的車程便是兩三個小時,有時,急得都快不急了。難忍的腹痛,我總是駝著身軀像個老嫗似的坐上急診室的輪椅,一針止痛、一針止吐,幾天前手臂的疼還沒散去,下一針又在舊的針孔旁留下的吻痕。人的肚子就那麼丁點大而已,然而痛起來,就好像五臟六腑都在打架,找不到原因的更慘。照了腹部超音波、電腦斷層,連胃鏡也做了,就是找不出原因。我的理智線總在去急診室的途中差點被拉斷,頂著一顆因化療而掉光髮絲的頭,如今除了有點頭皮冷外,我已不再如此尷尬,然而,扭曲而誇張的捧腹嘔吐和蹲坐在地則讓我有些難以為情,卻顧不了場面。

貪求一刻舒服,何其平凡的願望,但擁有的時候我卻鮮少為此感動得想哭,直到我腹痛到想哭又面色難看,才懂得不痛的當下我應該珍惜地哭出來的。

身心俱疲,這也是一種傷痕嗎?看不見的那種,也很痛,我無法比較看見的疤與看不見得疤,因為那都是痛過的教訓,只是前者容易更容易被忽視,其實看不見的傷,無法包紮,時不時痛一下,更難痊癒,心的病是如此,因此,我努力不讓心留疤,因為我還不清楚怎麼好好照顧它,人都是這樣吧!可是一不小心,心還是會受傷,會不會我們也都是一面傷著,一面學習如何去守護自己呢?

面對舊傷,我總學習著用一個正面而好的故事去說、去安慰、鼓勵自己;正在受的傷,我只想撐過去;未來可能會受的傷,我只希望自己別再有這麼多關於傷的故事可說,說說別的也好,但近來我卻別無其他可說。

好在!睡不著、食不下嚥的折騰好似終於可能有了解法,就在頻頻的遊歷血腫科、肝膽腸胃科和外科之間的日子,醫院打來通知我:醫生願意提前替我進行手術。

肚皮上的事

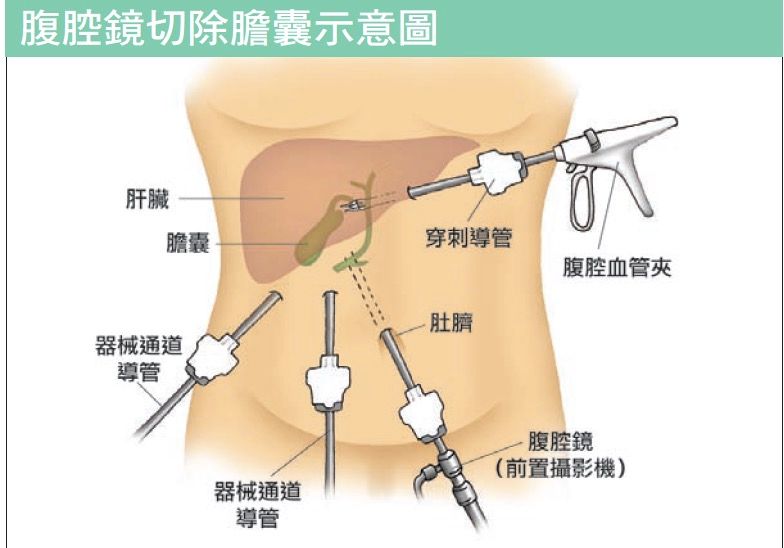

幾天後要面對的,那算是一個小手術—膽囊切除手術。具醫師的說法,以如今的醫學科技可以用腹腔鏡來解決,在上腹肚皮開三個小孔,第四個孔則從肚臍進去,住院一週便差不多可出院了,寫到這我不禁有點想感嘆一聲,「唉~沒想到幾天後,我的肚皮上又有了新傷口及疤痕來報到。」我不想假裝堅強地說無所謂,怎麼會完全無所謂呢?我的理智能告訴我該在什麼時候選擇必要重要的事去做,但我的感性仍會心疼自己受過的傷,為了活命,受點傷,能忍得過去的,對嗎?

我的下腹肚皮上已經有一道疤,那是我身上多處疤痕下,應該算是最小的一個。還記得那是高中的某個上學日,我人生第一次進手術室(以現在的記憶去回想,那真的事很小的一個手術室,很小的一場手術,只是手術台的冰涼依然類似)。當時我的下腹莫名地長了一顆小粉瘤,沒有開口,卻越發地變大,年幼的我已貪生怕死,還以為自己長了什麼怪東西,趕緊看了皮膚科,醫生一摸也建議我手術取出。

人生第一場手術,我拖著姑姑請假陪我,膽小如鼠的我想像了各種在手術室的畫面而頭皮發麻,然而,人真是奇妙的動物,明明心裡抗拒著,卻依然挨著姑姑搭車到了書田醫院。手術進行的很快,如今的我也只記得整場手術的一幕 — 我望見一支針筒的針頭在護理師的按壓下噴出了幾滴藥劑,而後我的眼淚便在手術台上潰堤,一聲慘叫,其實沒這麼痛,只是我嚇壞了。

出了診間的我淚眼汪汪,姑姑笑著迎接我,我說:「應該沒叫得很大聲吧!」姑姑說:「還好啦,外面聽得見而已。」那場手術曾讓我在意的是會在下腹部留疤,姑姑還曾開玩笑地說:「這樣妳以後的老公會不會以為妳拿過孩子。」沒錯,她只是想逗著我玩,那兩公分長的傷口是生不出孩子的,因為我看過母親剖腹產的傷痕,坦白說,雖然我不喜歡媽媽總把剖腹產子這事當成對孩子無私功德地掛在嘴邊常說,但我仍可以懂得為人母的堅強、承受與勇敢,也著實地感謝母親曾忍受著痛生下我。

藏不了的傷

為什麼會受傷?受了傷之後,為什麼又要藏?身體上的每一道疤痕,都曾經是一個傷口,傷口會結痂、癒合,但疤痕會留下,看見便會想起受傷的往事,這就好像在提醒著我曾發生過什麼事令我隱隱作痛,然而,當我發現自己能不再藏了,我彷彿就與它們和諧共存了,那些肌膚上的痕跡終究也會成為我的一部分,不論美醜,當我學習慢慢放下對「傷疤」的執著,我才發現可以更溫柔地接納自己。

我身上有兩處約四公分長的疤痕,一處在右手背上,一處則在左小腿上,手上的縫了四針,腿上的則是已過了緊急處置時間,不能再縫,所以它變成一小塊長不出毛髮的皮膚完好地躺在那。遠看,形體都好,近看,會知道這是一個曾有過事故(故事)的人。

這兩處疤痕,都是小學時受的傷,時間距今相隔了多年,甚至如今有時我會一時忘記那一處身體曾替我經歷的。許多人問過我右手背上那一條縫得像蜈蚣的疤痕,我總輕描淡寫地說,以前是因為不想談;至今則是覺得也不是什麼大事,不必著墨地談,這就好像小腿上的那另一條疤,以前是因為想遮掩而總穿長褲,如今則是覺得舒服就好,怕被蚊子叮,長褲、長裙成了我的保護罩。

這兩處傷疤對我來說有個共同點,除了它們的長度差不多以外,這兩道傷都曾經是我想極力藏住的。在受傷的當下,我躲著不想讓人發現,甚至高傲地認為以一個小學生的智慧與身體能捱過這一切,當時的我各方面都不夠聰明,也不夠愛惜自己,甚至不懂得需要他人幫助時能自己去開口呼叫。

還好,事情總不如表面上望去糟糕得那麼不幸,如今回想時,我總不自覺地感激那一刻 — 手背在倒垃圾時被他人垃圾劃開的那一刻,按著滲血的衛生紙被姊姊叫住的那一刻,痛得在小學保健室哇哇大哭的那一刻,沒有變成蜂窩性組織炎的那一刻,想起那蜈蚣疤並非吻在我的臉上的那一刻。興許是年紀大了一點,總會想些話來安慰自己,可是每每想到那些「慶幸」,我真心地何其感恩自己還有點幸運。

我會什麼想把傷藏起來呢?因為我怕自己惹麻煩,也怕被罵,更膚淺地說,以我當時的心智我並不明白這傷在痛過以後,處理與不處理究竟有何不同,因為我也不知道說出口後自己會怎麼被「處理」。

受傷的當下我一滴眼淚也沒流,也許是傷來得太突然,我都還來不及意識到痛,就看見血了,諷刺地是我是在被人發現自己受傷的時候才哭,這就好像一隻受傷的鳥被人一眼識破一樣難受,好像羽毛被拔光那樣,我感到自己連痛也藏不住的赤裸。我曾聽說若你可以看出一隻鳥受了傷,那代表牠真的傷得很重,因為生物在野外的本能必須保護自己不被獵物盯上,牠們必須要表現出強壯健康的姿態,而我就是那隻連偽裝都顯得笨拙的鳥。

有時候某個當下討厭的事情,日後可能會變得有點喜歡(不過,真正厭惡的還是不要去騙自己)。就如同我現在想起姊姊當時逼著我給她看傷口時的心情,我早已從兒時不成熟的倔強轉化為一種對於姊妹的深情與感激。對於腿上的傷,我曾很怨懟父母好似不愛自己,但從小就像個小刺蝟的我,總把自己包裝得太好,抹去了彼此的機會。

「沒事!沒事!」我們人總有個壞習慣在有事的時候裝沒事,我不知為何這毛病又特別嚴重,興許是因為這習慣太壞,所以老天才讓我生場大病,讓我明白了自己一個人真的不是萬能,重病後,我領悟了很多事情即便想要自己去完成是不可能完整的。

一個人獨立很好,但需要別人幫助的時候說出來,給別人幫忙的機會,何嘗不是一種開放的心胸?我的姑姑告訴過我:「家人就是互相幫忙嘛!」病得躺在床上連洗澡都要人幫忙擦澡的時候,我真正聽懂了這句話 — 照顧好自己,再勇敢站起來成為愛人的靠山。

這兩道疤教會了我許多事 — 傷其實事藏不住的,我該學習的是面對它、處理它並與之共處。心會受傷有個原因是因為對自己的感情不誠實,我不想承認自己需要被愛,所以當我真的不被愛的時候,我埋怨世界沒給我的,但我不曾勇敢要過。

還有一點非常重要的就是 — 垃圾一定要確實做好分類回收,若裏頭有會刺傷、割傷人的罐頭鐵片、牙籤等一定要確實包裹好並分類,以免不小心劃傷剛好在您旁邊倒垃圾的小妹妹(我就是當年的那個被劃傷的小妹妹,回家被發現受傷之後,我母親還一直問我是誰劃傷妳的,我卻壓根兒連個影子也沒記住)。

請給我法術砍蛇

骨髓移植後,因為免疫力低下的緣故,我幾個月前長了帶狀疱疹(俗稱:皮蛇)。發作的時候坐立難安,躺也不是,坐也不是,如今傷口都不痛了,卻好似留下了的蛇的影子。我長泡疹的位置從臀部延伸到左邊小腿,發作期那一顆顆大水泡及大面積結痂讓我曾有些絕望地望著自己的身軀,坦白說,身為女人,我很愛美,我也曾擁有過令人稱羨得白皙與水嫩膚質(自己這麼說,其實有點不好意思,但請容我鋪陳,好把故事繼續說下去),但如今這些擁有似乎離我很遠,在移植過後,我的膚色直接黑了三個色階,皮膚於移植過後產生的些微排斥反應令我全身,尤其是臉部,特別容易紅腫發癢、乾燥脫屑。

我常問起主治醫師關於我皮膚的事,這說來尷尬,因為我沒見過自己的皮膚像被轟炸過後般如此不平靜,肚皮上長出了一點一點黑黑的小點,洗不掉,不痛也沒事,但看上去總是礙眼。

長蛇皮的那一次,我望著那大面積的暗紅色結痂與傷疤又問起了醫生同樣的問題:「這些,有天都會好嗎?」醫生依然微笑地回答我:「會啊!有天會好。」我想自己是需要得到安慰才這樣問的,我想要聽到醫生親口和自己那樣說,也唯有那樣,我才更容易去相信那「有天」不會太久。

關於皮蛇,我的故事可能不太精采,尤其是長得位置又在臀部,也不太光彩。然而,我有一個朋友曾和我分享他母親得了皮蛇的故事。他說民間有個不實傳言說皮蛇若長出來繞身體一圈,人就會死掉(這當然不是真的),而他的母親長過三次,第一次還用了民俗療法,請法師來做法,說是要砍蛇,後來不知道是法術有用,還是藥物有效,總之就是好了。

不知為何我總對「砍蛇」這說法印象很深刻,覺得很有趣也很生動,我也想要那樣的法術來砍蛇。不幸也是,幸也是,不幸的是蛇走了卻留下好長一條斑斑點點的疤,幸的是它不是長在我臉上,否則毀容了,我要是哭了便會更難看,眼睛視力若受影響,那則更糟糕了。

我至今仍沒練成什麼法術,但卻讓時間與傷疤教會了我一些屬於心靈的魔法。美貌除了會隨著時間被帶走,疾病更是比時間更快的掠奪者。美醜沒有標準,但每個人的心中大概都會有自己看得順眼的模樣,我指的是「看自己」。誠實地去說,我無法說自己現在的模樣是理想的、美麗的,因為我見過自己更美好的時刻,我認為那是完整的我,我想好起來,恢復倒和過去一樣,畢竟,生物病懨懨的模樣,怎麼會是充滿生命力而完好的呢?

病了一場,讓我想通了一些事情,其實除了自己會這麼認真仔細地審視自己外,別人興許沒有你想像的那麼在意,即便光頭戴帽子出門,偶爾有人側目,但如果不自卑,光頭又何嘗不可以美麗或對路人微笑,需要時間調適,正如同我們有時會扭曲地看待自己和別人的思考模式需要被調整一樣,都需要時間。

另一個收穫是 — 別憑藉著自己現在擁有的任何什麼而過於驕傲或持有偏見,不論是地位、美貌、權勢、財富等,當上天想要殘忍地收走一切,也許只要一個瞬間就能付之一炬。我的心柔軟了,一點一滴學著同理心,卻越發地了解到自己真不了解的事還真多。有能力的人能多給一點,是不是就是上帝賜予的特權呢?我們永遠不知道自己何時會變成弱者,話別說得太滿,人情義理別斷得太絕,我們都需要被照顧,活下來的我們,互相看顧著,世界就和平了。

舊的傷與新的傷

疤痕是一個提醒還是紀念?我甘願自己再更聰慧些,能不用傷痕的提醒就能牢牢記住對身體重要的事。我想貪心地淡去自己身上所有的疤痕,但仍可擁有那些傷疤帶給我的領悟,所以我早晚都抹除疤凝膠(在這邊想分享並推薦一款除疤凝膠叫「倍舒痕」,據護理師說他們家是專門研究疤痕很有名的,雖然貴了點,但我頸上當初因為希克曼手術留下的疤痕已經淡化許多,其他的疤痕仍在努力塗抹中。關於希克曼留下的疤痕故事這邊我就不提了,文章字數看似好像已經有點長了,過去我寫過一篇關於希克曼的文章,附上連結:《|罕病日記|掰掰我的希克曼導管,相逢我的愛》)

上天給我的大概是我還能承受得住的吧!之後我的膽就要被拿掉了,成了無膽之人的我,再次請上蒼憐憫我的懦弱,疼惜別讓我再受傷好嗎?我的傷,因為還有愛我的人,他們也和我一起痛著,我最不膽小的時刻,大概就是此刻開口和祢要了這些。

【謝謝親愛的讀者,感謝您花了珍貴的時間細細看完這篇文章,參與了我生命中許多重要的部分,也期望這些分享能帶給您些許日常中的力量,找到負傷而活的勇氣!】

我很誠懇地面對自己的每一個過程,並從痛苦或現在看起來令人感到羞恥的時刻,特別是困惑中,真實地尋找答案。— 李維菁《有型的豬小姐》

__________________________________________________________________________________ 謝謝您在一日珍貴的時光中,撥空閱讀我的文章。如果您喜歡我的創作,期望您幫我點擊小愛心及文章下方綠色拍手按鈕,或成為我的讚賞公民,鼓勵我持續創作。我將於方格子持續發布新文章,也歡迎您追蹤我的專題《我們廚房的那些小事》及《簡單又美好的生活練習》。祝福您日日好日,事事順心 : ) __________________________________________________________________________________