之前從未細想過博物館裡所陳列之物與近旁所列信息多寡的關係,更不用說其關係對策展、觀展收效的影響,甚至連「博物」二字都沒有仔細想過,今天寫文倒是注意到這「博」、「物」二字的恰到好處。

這間博物館位於德國科隆,建於1913年,是最老的一間此類博物館。這間博物館換展的頻率並不高,但是展品的價值都非常高,觀展人可以形容為非常稀少,常常有獨自觀展的感覺。而展廳分為日、韓、中,所以有近乎穿梭於日、韓、中的古代時期的感覺完全不奇怪。

【物件】

展館常年擺放的、也應該是最珍貴的展品之一是一套編鐘。每到整點,廣播裡會播出編鐘的演奏,看著眼前的編鐘能夠如臨其境。

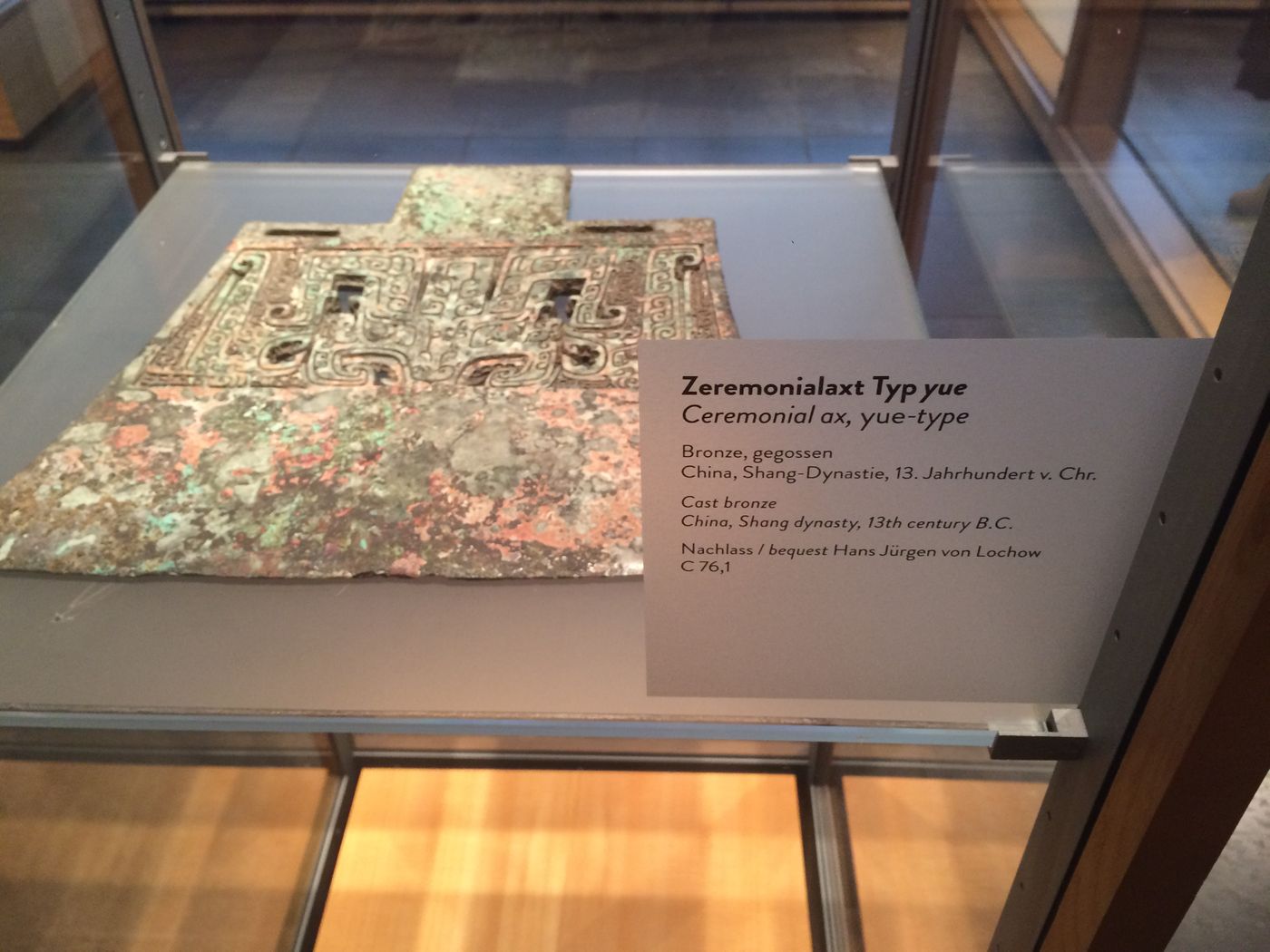

單個編鐘上,每一個都刻有饕餮紋路。不過,有饕餮紋路的並不是只有這套編鐘。在展出的商周兩代的展品裡,幾乎饕餮紋(以不同形式,但似乎眼睛處比較相似)會出現在每一個展品上,其刻畫之對稱、精美絕倫,簡直令人瞠目。

【地點】

由物件就說到了地點。地點一般都在展品旁邊貼的介紹中以最精確的方式寫出,例如,方鼎出土於山西侯馬,那麼侯馬會以地點出現。這樣的方式簡潔、也極有吸引力。很多時,地點在我們看來就僅僅是一個地方,如果生長在那裡,更不會覺得這些地名多有麼美,有些地名會有變遷、有些則千百年來一致,難得能抽身出來,看看某些地名曾經承載過什麼。

說到地點,這尊大理古國時期的觀音菩薩像算是博物館裡的常駐了。常常記得好友說起大理古國、蒼山洱海,是那個地方、那個文化共有的一種遠古記憶。面前看到這尊大理古國時期的觀音像,真是一下就被帶到了那個時候。

看這些古佛像我總會繞到佛像背後看看,因為常常會有不一樣的發現。這尊大理古國觀音菩薩像就如此,沒有讓我失望——

沒錯。很多佛像背後都會有被掏空的一塊甚至幾塊。或許是佛像擁有者在落難時藏在佛像裡的珍寶;或許是家底豐厚人的另一處殷實的財富所在,後人不得而知。很多展品是私人收藏,不知道收藏的時候是否也聽到這些故事。

山西於大理遠在天邊,大理古國於遼金時期同理,但共同的是觀音像被掏空的背後。

【人物】

總覺得雖然是博物館,但是展的是「無形的人」,是出自那些背後的人手中的傑作。每一件展品令人想起了人——這件龍袍誰穿過,這件鳳冠誰戴過,或者這個枕頭誰的頭枕過?所有的物件都激起的是我們對於當時人與事的遐想,而眼前的舊物,是將這種遐思拉得更近了。

「風吹前院竹,雨折後亭花」枕在這樣的枕頭上,會墜入怎樣的夢境呢?

當然,更有一個「人物」為這個博物館增添了生活氣息。一位女博物館查票員,她往往在剛進門時候出現,在歇腳時走來與遊客聊天,每每聊天內容都是一樣的——她精通六種語言,來德國工作,曾經在世界文化博物館工作幾年,然後就會開始介紹清朝的馬蹄袖和饕餮紋。因為帶友人來過幾次,友人可以與她用義大利文對話,隨之發現無論哪一次,都是一樣的對話內容,似乎有趣又奇怪。清朝馬蹄袖部分之前觀展她專門來問我,我給她講了一些,不久,我帶友人來,她又將問我的原封不動地講回給我,「現學現賣」倒是讓我有些哭笑不得。但是,友人喜歡她見人搭訕的友好,說是德國或俄國查票員絕對不會做的事情,唯有在義大利/葡萄牙這樣的文化中成長的人才會這樣。好吧,或許我苛刻了。無論如何,她,是這個博物館至今避不開的可愛人物。