疫情,限制了國際之間的移動,然而產品一旦發生品質異常,想去現場也去不了,遠水也救不了近火;而豐田式生產管理又強調要親臨現場去解決問題,這...不是矛盾嗎?要如何因應與解決問題呢?

前段時間,公司產品在海外的企業用戶上發生品質異常,由於各國都採取了防疫措施,導致雙方無法當面溝通,即使每天召開線上會議,耗費了大量的人力與時間,也因為無法即時且完整的獲取必要的資訊,來釐清實際發生的現象與問題之所在,更遑論採取短、長期對策來解決我們與客戶所面臨的問題。

「現場主義」是日本企業管理最主要的特色之一,強調製造的原點在於生產現場,而銷售的原點在於賣場與客戶的直接接觸。習於傳統經營環境的管理者深信:數位化的資訊只是冷冰冰的數據,唯有站在第一線面對面的交流,才能為客戶提供最好的商品與服務。

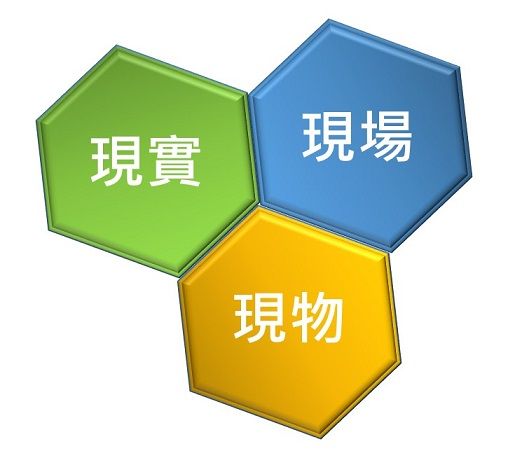

因此問題的解決,也必須要落實豐田式生產管理中的「三現」主義,所謂的「三現」,指的是現場、現物、現實,就是說,當發生問題的時候,不去臆測,而是管理者要快速到「現場」去,親眼確認「現物」,認真探究「現實」,並據此提出和落實符合實際的解決辦法。

然而,因為疫情的關係,不但無法到現場看到現物,更不用說是否能夠依此探究現實,總不能隔空抓藥吧!豐田這種管理方式還能適用嗎?

其實,若僅僅是人到了現場,卻無法挖掘出有價值的資訊,仍然是無用的。最常見的例子是,主管派了一位員工到現場看問題,員工回報的內容是「他們製造了1,000件產品,其中三件是有缺陷的不良品」,等於白跑一趟。

換句話說,如果你無法獲取或找到真相,不管你跑了多少地方,就算在現場待了再久也都是徒勞無功。

豐田所謂的「現地現物」,不只是到現場去確認實物(和實務)而已,更要以「現地現物」的心,透過遠端在場的眼,徹底的從收集到的情報內挖掘到真實狀況,再將訊息傳遞出來進行解析,最後找出對策。

唯有理解到「三現」主義的本質與核心,再善加利用自身的專業以及知識庫,即使第一時間不在現場,還是能透過在第一線的人員,並運用現在科技(例如視訊、遠端連線等)來獲取到有意義的資訊。

前述品質異常的案件,在工作團隊以設計、製造與品保角度實施需求分析,和客戶共同進行深度溝通,取得更進一步數據與資訊,運用網路遠程指導客戶,如何復原重現問題,最後找到了都令雙方滿意的最佳對策,圓滿解決客戶的問題。

本文亦發表於經濟日報:專欄/經營管理/管理錦囊/解讀豐田三現主義

【讚賞公民|策略聯盟】

- 文章內容,能對您有所啟發、感動或增加附加價值,請拍手、評論+【讚賞公民】!

- 孤軍奮鬥,倒不如策略聯盟,若我有您想要的,來信結盟吧! 【策略聯盟】