想到自己在巴黎有很多回憶,並不單純的只是因為我從小對巴黎的遐想或在那裡談了場戀愛,也並非僅是如海明威所述:「巴黎,是一席流動的宴席」。而是那段期間是我人生中少有體會貧窮的日子,和原先的生活有極大的差異才特別突顯,留下許多難忘的回憶。

成長在台北的小康家庭,居住在學區最好的住宅區。國小開始,每剛開學就聽同學們炫耀著到東京、巴黎、佛羅里達的迪士尼樂園玩,寒暑假沒有出國旅遊就是送去各種才藝班,我最討厭每學期的才藝表演,並沒有與人較勁的興趣;課業不好的同學會在某個學期結束後送到美國或加拿大讀書;四年級社會課,老師甚至公開調查每個人父母的月收入、每人家裡有幾台車、幾棟房⋯⋯然後告訴我們,這些數據是如何高於社會平均值。

當時只有十歲的我嗅出了學校老師或多或少的仇富心態,只是那時還沒聽過「仇富」這個詞。從現在的眼光來看,同學們間早就習慣了炫富而且是極其簡單粗暴的。但當我們都是來自相似的背景,這些討論對彼此而言是常態,或許也不存在著比較的心態,大概就只有我感到不自在吧?我從小就有種觀念,屬於我父母的資產和我是沒關係的。(但畢竟是小康家庭,中產階級的人大概知道不能公開)

一直到國中畢業,脫離學區到城中讀書,認識來自台北縣市、基隆、桃園的同學,才理解到我的消費習慣和大多數人是不同的。我善於觀察別人的生活方式,也很快學會了中午在學校買一份五十元的午餐、早起到電影院看便宜的早場電影、搭破爛的262上學(在此之前我沒搭過公車)⋯⋯在大學期間我也做過了幾個打工,到電台做監聽工作、還到免稅店賣珠寶,我一直自認是很能吃苦的人。

到巴黎時既然已經大學畢業,不好跟父母要什麼資源(雖然開口要求他們會幫助我),是我人生中首次體會窮苦經驗的期間。

但貧窮對於當時的我而言只出現在書本和電影中,甚至意味著戲劇性而有添加了幾分浪漫。

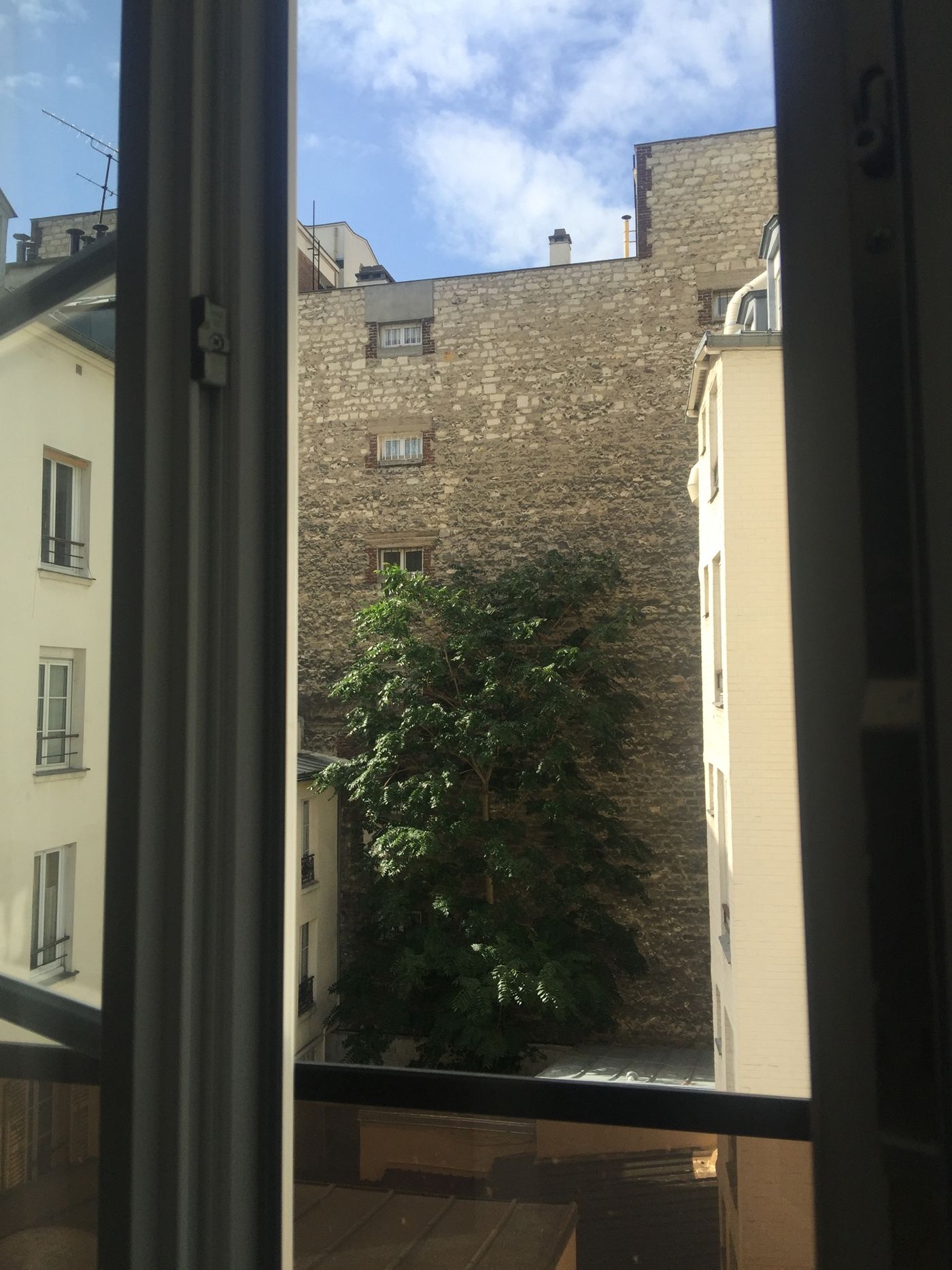

一開始住在外省,上學要搭公車、火車(RER)、地鐵轉兩次才會到。後來又搬去了一個破爛的18區巴黎公寓,住在中間層不帶衛浴的小房間,從小有潔癖的我竟要和人共用浴室,房間的隔音效果極差,有人走動、沖馬桶都會驚動到我,半夜還會被鄰居的床上運動吵醒。

那公寓說有多惡劣噁心就有多惡劣噁心,經常會聞到別人傳來的煙味甚至是大麻味(確實已經能辨認),吵架、聊天或是擺放碗盤的聲音我都聽得到。剛開始我還自認為完成了兒時的夢想「和瑪麗居禮一樣住在破爛公寓求學問」也像電影中潦倒的藝術家,但浪漫是很短暫的。

但很快的,只感到人生的絕望,住在公寓的那些人大多是勞動階級並不是懶散,似乎對人生絕望也不再追求,只是牢牢地活著。我想盡快忘記那種感受——視覺上、聽覺上、觸覺上的記憶幾乎都消失了——剩下嗅覺上的記憶,至今還記得。當時自認出了公寓噴多少miss dior都無法掩蓋著混雜著鄰居們的煙味、料理味和房間本身散發出的惡臭,好像已黏在我身上。

在地鐵上,總覺得自己的貧窮超越了其他眾多人的體味和廉價香水味。那是一種自己的想像,但確實是很不好的經驗。

還有一個屬於巴黎的獨特回憶「洗髮精沐浴乳雙效合一」,在Franprix或monoprix買的自有品牌,已不記得外觀,卻依舊能憑空想起(聞到)那個塑膠味極重的瓶子和濃厚的化學香精⋯⋯小時候媽媽很堅決不買任何超市自有品牌的商品,從臉、身體、手、腳都有不同的保養品,總說女孩要過著細緻。

而我為了省一點錢竟然買了一瓶20元左右的雙效合一。除了貧窮外大概很少女生會願意用這種產品,表明著生活中的邋遢不修邊幅⋯⋯去了正宗巴黎人的前任家,他的洗漱用品跟保養品可是擺滿了浴室櫃子。

幾年後,在歐洲平價旅館也在走廊間聞到那類似的味道,讓我聯想到窮困。

2019年的電影《出走巴黎》(Synonymes)男主角說,在巴黎可以極盡可能以最低花費生存,城市中也存在著很矛盾的現象。我記得他也在廉價超市買了罐頭煮湯喝,三餐好像不會花超過2歐,我也曾經在家樂福買了一條長棍麵包1歐元吃了一週的早餐。

最近在整理舊文章又剛好在看《那不勒斯四部曲》,對貧窮又有了新的理解,其中有很大的原因是身不由己。在1950年代那不勒斯(拿波里)的小鎮,大多數的人小學畢業就無法再讀書了,主角的好友是全鎮最聰明的孩子,全科都很優秀,卻因家庭因素無法再升學,老師很殘忍(現實)的要主角轉告她:「任何人或他們的孩子想當平民,那他們並沒有資格取得一切他們想要的。」

然後我又想起我有個義大利朋友在26歲時開了一間科技公司,他是從米蘭理工大學輟學的,那時他聲稱義大利的教育過於理論而不適合他,有次他問我:「難道你不想成為優秀的人嗎?」我記得他也說到「平民」這個詞。

〔如果喜歡我的文章請幫我按下方的Like coin,支持我繼續創作!〕