「聞」即信?「見」乃信?(象山慶’23.1.31)

世人多有一種標準:「耳聞不信,眼見為憑」(耳聽為虛,眼見為實),漢.劉向《說苑.政理》:「夫耳聞之不如目見之,目見之不如足踐之,足踐之不如手辨之。」以此類推,對於淨土念佛的信,也偏重於觀想(般舟)三昧,「無量壽佛於立於眼前」,並於當下「自念佛無所從來,我亦無所至,……意所為耳。我所念即見,心作佛;心自見,心是佛。」由此了悟諸法之性空幻有,諸佛乃心念之造作。

類似的例子,如《約翰福音》云:多馬(Doubting Thomas)就用手去摸耶穌身上手上的釘痕,然後大喊「我的主!我的神!」29 耶穌對他說:「你因看見了我才信,那沒看見就信的有福了!」見了才信,是務實的凡夫;沒見也信,或乃宿世的善根。只是聽祂說「不要疑惑,總要信!」就如是的信了,這雖奇特,卻不能說他迷信。《彼得前書》云:「你們雖然沒有見過他,卻是愛他;如今雖不得看見,卻因信他,就有說不出、滿有榮光的大喜樂。」耳聞與眼見,有何功德上的差異?《法華經.法師功德品》云:「受持是《法華經》,若讀若誦,若解說,若書寫,是人當得八百眼功德,千二百耳功德,……以是功德莊嚴六根,皆令清淨。」分別六根的功德,「耳」1,200(4方×3世×10界×10如),眼800:眼根見明不見暗,見前不見後,前方全見(300),左右各見三之二 (25×2),合成800之數;又以三分為功,一分為德[1];耳根能聽(東南西北)四方,隨聲音之發動,或遠或近,無有遺漏;《楞嚴經.耳根圓通》:「初於聞中,入流亡所。所入既寂,動靜二相,了然不生。如是漸增,聞所聞盡。盡聞不住,覺所覺空。空覺極圓,空所空滅。生滅既滅,寂滅現前。忽然超越,世出世間,十方圓明,獲二殊勝,一者上合十方諸佛本妙覺心,與佛如來同一慈力,二者下合十方一切六道眾生,與諸眾生同一悲仰。」

念「阿彌陀佛」聖號,是耳根修,自念自聽,以此攝心,耳根最直接,功德也最殊勝。娑婆眾生,耳根最靈敏、最銳利。用之修行,極易成就。可說是無量法門中殊勝。宋.戒環《首楞嚴經要解》以「聞、思、修」次第說明如下:

達耳之謂聞,著心之謂思,治習之謂修;三者圓明,是名三慧。入流亡所者,不隨聲塵,頓入法流,而亡其所入也。音聲之性,由動靜顯故,所入既寂,則動靜不生,此聞慧也。既達乎耳,復著於心,如水之漸,如土之增,使能聞所聞,情境俱泯,而盡聞之心,亦復不住,以合真覺,此思慧也。即著於心,還以治習,使能覺所覺,皆合妙空,則空覺不二,是謂極圓。能空所空,亦復不立,乃為盡道,此修慧也。

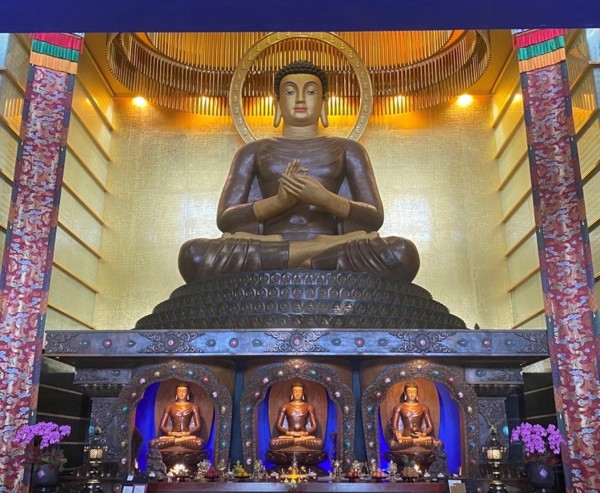

《楞嚴經》二十五圓通,觀世音殿後者,有三意:一、知佛密意,於前教令中,已密示「耳根」為最優。二、此界(娑婆)眾生,耳根最利,易於修證,如文殊云:「此方真教體,清淨在音聞。」三、多聞之阿難,慣用耳根,而順流聞聲,乃結縛之元,生死之本。若能逆流照性,是解脫之要,可入涅槃。故觀音殿後,述說「解結」之修證,廣談「利生」之大用,以啟阿難欣羨之心。大勢至亦知佛密意,對此界眾生之機宜,修《楞嚴》大定,固以耳根為最;若論其普被三根,橫超生死,則惟有「念佛」法門,最簡易、最圓頓,堪稱第一。[2]

由上所說,娑婆眾生「耳根」最利而易修,因此,以「口稱,耳聞」而入心、感佛的淨土念佛,可說是觀機逗教的簡易而殊勝之法門,可反「耳聞不如眼見(百聞不如一見)」之常情,尤其末法五濁之世,修觀想(像)三昧而見佛,此事甚難;若約時被機,不如稱名念佛之行易而功高也。善導大師《往生禮讚偈》云:「眾生障重,境細心粗,識颺神飛,觀難成就。是以大聖悲憐,直勸專稱名字,正由稱名易故,相續即生。若能念念相繼,畢命為期者,十即十生,百即百生,何以故?無外雜緣,得正念故,與佛本願相應故,不違教故,順佛語故。」

[1] 白雲禪師《妙法蓮華經.決疑》

[2]圓瑛法師《首楞嚴經.講義》; 【大勢至菩薩念佛圓通章】--根大圓通:【事念、理念表解】事念、理念,只是能(念心)所(念佛),之開合而言。事念佛:從能、所判然,以至能、所合一而言之:理念佛:從能、所雙亡而言之。前者可結合到後者。後者亦可單獨而為之。<楞嚴經二十五圓通.解說: 七大圓通>