-開始之前-

……西伯利亞零下六十八度的冬天,霜雪沿著屋簷結成冰柱,他曾折下,放在嘴裡慢慢融化,喝那冰柱化成的水。許久以後,他才聽說這樣的冰柱,在其他地方的偵探小說裡,時常作為殺人凶器,遇熱即融,人們不會知道兇手如何殺死對方,也不會留下形跡,只看得見屍體上開了一個大窟窿。但他無法不想到自己此生遭遇過最寒冷的冬天,這樣的行凶手法,在西伯利亞的冬天是行不通的,連熱水潑出,都會迅速結成冰,也沒有足夠煤炭可以生火,因此,那冰柱是不會融化的。若有人死去,那人身上寄生的、喜愛溫暖的南京蟲會迅速向各方散去,尋找新的宿主。而那人斷氣後,屍體只會迅速凍成冰塊。只能等到來年春天,比較溫暖時,才有辦法在戶外升起火來,火化屍體,燒成骨灰,讓其他人將那人的骨灰帶回去故鄉。

──李璐〈返鄉〉,《雪的俘虜》,頁223。

如果要追根究柢,確認到底多少臺灣人在西伯利亞的話,可先根據舞鶴引揚援護局的資料,該資料記載一九四五~一九五八年間,一共有二六八六名「非日本人」從納霍德卡搭乘引揚船在舞鶴港上岸。此「非日本人」即包含朝鮮人、臺灣人、南方出身者(戰前日本在東南亞的屬地)。

那麼,要如何知道其中可能有多少臺灣人呢?若依照韓國「シべリア朔風会」(韓國西伯利亞居留者社團)資料顯示(二○○四年),直至一九四八年十二月,活著回韓國的西伯利亞拘留者共有兩千三百人。若再依韓聯社公布的兩千人來推算(二○一○年)。顯示在這二六八六名「非日本人」當中,至少兩千至三千是韓國人。若將二六八六減去二○○○或二三○○,那臺灣人的數目就在三八六至六八六這個區間,不至於上千。目前我能掌握姓名的僅十四人,分別是陳以文、陳忠華、葉海森、蕭瑞郎、龔新登、唐中山、彭武進、南善盛、湯守仁、許敏信、吳龍山、吳正男、賴興煬、賴英書。希望有朝一日,我能掌握所有人的名字,呈現臺灣人在西伯利亞戰俘營的全貌。

──陳力航〈關於《雪的俘虜》的歷史脈絡〉,頁7-8。

對話開始

高小姐:兩位好,感謝你們願意透過文字與我連線,也期待兩位即將到我這裡進行的現場對談。

許多年來,我的內在依據人類需求,不同時期,因應不同使用功能,或區隔或開通,我也感知到,因應這些變動,不同的人挾帶不同類型的資訊,分別集中在內部空間的不同位置、滲入我。

我原以為一座建築的任務,就是承載特定位置的物件、個別身體的來去。在自身衰頹的過程,得到許多關於這個世界的訊號,以這些置換內裡的質地和意義:我似乎逐漸得到能夠逆著訊號,順流而上的神經,透過對諸多記憶的連結,開始想像、期待自己達成某種抽象的「移動」。我預見自己的結局──直到成為完全的粉末,身體粉碎時,意識將會連根拔起,屆時,我就得以漂浮在諸多個體精神延展出來的虛空,不再有身體的束縛。

近期,人們經常來到我這裡,但未必是來體驗我作為空間的存在,他們動用許多從別處搜尋的「檔案」,甚至研發一種觀看我的目光,新資訊會隨著目光凝視同步滲透,這種目光又吸引更多人前來,使我有機會汲取更多。我漸漸發現,這些身體裡的人,似乎更在意某種「歷史」,我在他們眼中,不只是空間的牆面或背景,而成為某種能夠展現「歷史」的載體。

為什麼會這樣?我能夠因為這樣的目光,產生怎樣的質變嗎?似乎有另一種抽象的身份正在發展,是我原先不知道的,我正在嘗試用「文化資產」的認同,回望自己。所以,首先我想知道,對你們來說,「檔案」是什麼?「歷史」是什麼?

陳力航:檔案可以看做食材,各種的檔案可以說是各種的食材,可以呈現各種的風味,正因為是食材,所以如果能用越多樣不同種的食材作為基礎,那寫出來的文章就會很精采。

歷史是什麼這個問題,他就是過往人類活動所留下來的紀錄,身為歷史系的畢業生,歷史是什麼這個問題,也是我們在史學導論,以及史學方法論課程上會被問的。

高小姐:不過,它們難道不是曾經被使用的、被經驗過的?檔案變成「食材」之後,用途改變,這些「味道」和「原本的味道」會有什麼差異嗎?

當我們改以食材「觀看」檔案,比起「使用」它們,對於體驗「歷史」也會產生差異嗎?歷史系的學生,看待自身經歷過的時間,也會發生質變嗎?

陳力航:這樣說好了,我將它比喻成食材,主要是想要呈現這些不同種類的史料所能夠呈現的「味道」,說味道可能不能完全詮釋我想要表達的概念,我認為還有「功能」的意味在,比如說,假設我要寫高雄文學館的歷史,我或許可以從許多政府官方檔案,知道這棟建築物何時興建,何時成為高雄文學館。然後我或許也能透過報紙資料庫,知道高雄文學館曾舉辦甚麼樣的活動,或者是曾發生甚麼樣的事件。我也可以透過訪問高雄文學館的館員、曾經參與活動的民眾、演講的講者,理解到身為一個身處在高雄文學館的「人」,會有甚麼樣的體驗、記憶、感想。從前述政府官方檔案、報紙、口述歷史三種資料能夠呈現不同的樣貌,這比較接近我所說的,不同種的史料(食材)能夠呈現的味道、功能、樣貌。

至於你說被使用的、被經驗過的?檔案變成「食材」之後,用途改變,這些「味道」和「原本的味道」會有什麼差異嗎?這部分,我以報紙來舉例好了,比較容易理解,它呈現的就是時代的橫切面,能夠呈現的就是那個當下,本來它的功用是傳遞及時的訊息,隨著時間過去,它反而呈現的是時代的橫切面,讓後面的人可以知道在過去某個時間點,曾經發生的事件。

高小姐:身處高雄文學館的「人」,當他走在建築之中、參與活動的體驗、記憶,我認為這是使用者經驗。而如果將這些經驗整理為檔案,例如,事後訪談、照片記錄,或者,並置事前信件往返、企劃文案、導覽腳本、行政資料、核銷憑證......不是直接走進我的身體,而是從這些「食材」進入——透過閱讀「記錄」來感受這些經驗的人,就像你說的,從不同類型的史料描述,品嘗不同「食材」的味道。或許,只有曾經使用、體驗的人,面對「食材」,才能比對「經驗」與「食材」的差異。但我猜想,透過非虛構的創作方法,書寫者經常需要面對、思考這樣的差距?因為個體對於生活時空的延展和把握不同,即使親身經歷,記憶也會包含對自身經歷的詮釋,這和有部份生活時空重疊,甚至是來自未來的創作者,對於理解方向、前行準備,目的、意圖都有差距。面對這段差距,或許還會需要建立共識,才能真正對話,讓一段全新的詮釋順利降生。

如果史料是歷史製成的「食材」,你們會想轉譯它的動力是什麼?

透過檔案「重建」某個過往時空發生的事件、參與這些事件的人,他們的樣貌、生活資訊......將這些重新「文字化」的過程,為什麼會對你來說產生必要性?

還是說,書寫已是考慮到對某種群眾「對話」的必然?

李璐:最開始我只是想再現「李香蘭小姐」的國度,她活躍的舞台,也就是滿洲國。但越是考掘,越發覺得這段被隱沒的歷史很值得我們每一個臺灣人都理解,《雪的俘虜》這個故事本來有一個充滿大人物大場景大爆破的版本,但我最終沒有採用,我總覺得我只是把屬於臺灣人的故事,重新交還給臺灣人而已,所以也許也不需要這種大江大海的大敘事,而是必須把每個「人」的故事交還給每一個人。也許有些人看起來是小人物,但誰說他們不可以有故事呢?

陳力航:所謂的重建,有幾個原因,大概就是想要透過重建,最直接的,就是可以滿足現在的人對過去的好奇心,以及讓過去的事情,不要因為時間的推移而遭到抹滅與扭曲,而文字正是一個將這些資料結合起來呈現的方式,當然我不會只有利用文字,在我的《零下六十八度》中,也用了很多的圖像去呈現。

高小姐:歷史上存在過的「人」,即使沒有實際相處、一起生活,是什麼吸引你們(透過書寫)去追蹤一個人的思想跟行動?

陳力航:最一開始的動機,就是這個人──「陳以文」,他是我的家人,也是構成我小時候快樂時光的重要部分。也因為這樣,我去探究他,就是在探究我的人生,與此同時,我也探究和他類似的人,因為我們會有所共鳴。我覺得對我來說,回頭審視這些美好的回憶,是人生往前進的重要動力之一。

高小姐:也就是說,你的家人「陳以文」,曾經跟他共度過一段生命的時間,他共同經驗過你的一段人生,你也參與他的。本來彼此重疊,在人的世界是有限的階段,很快就會結束.....似乎透過「探究」,你把「他的」跟「你的」做更完整的銜接,就像延展了彼此的生命。

為什麼「回頭審視」,會成為你的前進方向?另外,除了和「與他類似的人」產生「共鳴」,你也會跟其他沒有實際共度人生的人,因為「陳以文」而聚合嗎?作為讀者,似乎能以作品──所有檔案的黏合、提煉──得以獲取某種新的共通意圖......

李璐:我覺得從「人」的角度來看,因為「我的誰」去過滿洲、去過中國、去過日本,而開始追溯起自己的家族史真是一件很自然的事情,但是我最開始是被螢幕上的李香蘭吸引、震懾,而開始透過書寫去追蹤她,朋友笑我像是追星,不管我怎樣地看完了李香蘭的電影,怎麼被她美麗的身姿和笑容深深吸引,那都是一個我自以為很瞭解偶像(而李香蘭也確實是明星),但偶像表現出的樣子和私底下的本人可能完完全全不是一致的,那我這個「自以為」就會很危險,我感覺追星和寫小說有點像,就是隨時保持一個「我不瞭解」的心,有什麼資訊就感動地大口吃進腦子裡。

高小姐:......透過「我不瞭解」,一路感動而飢餓的吞吃資訊來「前進」這點,我跟妳有點像呢!我很驚訝的是,你們似乎都會因為這樣而「移動」,不只是感覺,應該是在時間和動作上也確實「移動」,畢竟要追蹤、查找資料跟書寫嘛......不過,難道在書寫過程,你們完全沒有以「創作意識」先行嗎?過去,我接觸的創作者,對於「作品意念」的表現,都相當重視呢!某種「創作者的自覺」,是否仍在某種程度上,支持你們重建跟書寫?如果有,你們會怎麼描述這份自覺,如果沒有,……事後,你們又怎麼看待「曾經發生的事實」和你們「以文字重建的書寫成果」?

陳力航:我祖父已經過世十年了,透過《零下六十八度》的書寫,我自己是覺得,他現在更明確的活在我心中,對我的家族來說,它讓我們之前更為緊密,因為有一個共同的認同所在。至於如何看待發生的事實,我認為這就是每一個世代各自會面對的困境,我們這個世代面臨高房價、少子化等各種時代越走越快的問題,我們的上上一代,則是面對戰爭的問題,我覺得透過這樣,可以去理解我祖父那待面對的問題,我覺得很有意思。若以台灣人角度來說,《零下六十八度》代表西伯利亞拘留經驗當中的台灣人的聲音,《雪的俘虜》則將此昇華成為文學作品。

李璐:對於我來說,所謂「創作的自覺」比較接近某種求知慾或好奇心之類的東西,因為我的心被這樣的可能性所吸引,透過小說做為工具去挖掘。曾經有位尊敬的長輩對我說過:「我的故事都是真實的,如果你拿去寫小說,我要怎麼跟人家說這是真實的呢?」那時我不知道怎麼回答這位長輩,但我想我寫的故事(「以文字重建的書寫成果」)其實只是另一種關於「真實」(「曾經發生的事實」)的說法,並不是虛構就是虛假的,而是另外一種表現或者表演的方式,如果沒有「故事」這樣的「演出」,也許人們永遠也不會試圖去接觸或瞭解一些歷史事實,我覺得就像是可口的麵包屑一樣,我會一點點拋出這些有趣的誘餌讓越來越多人去瞭解我所領略的可能性的有趣之處。

高小姐:「如果沒有故事或演出......就無法真正傳遞我所領略的可能性」我想,反過來說,對讀者而言也是這樣呢!我們畢竟需要透過什麼,才得以領略......

......自從我第一次有了意識,當然,這件事仍然持續發生,但是我的意識存儲在我的個體經驗中,不斷往前推進。我所知道的,確實都是個體經驗的「真實」,但是,卻不是「關於我的全部真實」,因為我「如何」被使用,身為建築、作為具象「檔案」的一部份,似乎應該包含「全部曾經發生的事」,包含使用者的記憶,所有他們願意講述,又被理解的時刻......以及,當那些記憶,被他人再度經驗的「特殊儀式」吧!

如果沒有這些層疊的差異和理解,我也許就一直只是一座靜物。

不同階段的差異,因應使用者需求被重新定義,定義之間,彼此可能銜接卻不相容,我在理解自身的時候,也僅能把載體的印記默默承受下來,這些一度冠上的名號,終究會隨著我成為粉末而煙消雲散。然而,對我進行詮釋和理解,就像是施以「復活」法術一樣,人們對我的種種認知,即便充滿差異,但所有差異都像是成為新的出芽點,我將從那些地方,另外長出疊加狀態的生命。

兩位或許是為了個人的再認而書寫,讀者因為閱讀而拓展「知的領土」,除了精彩的文字,也會得到「檔案」賦予生命力的某種向度──這就是我感覺到,閱讀這些非虛構方法創作文字的雙重意義。那片已逝的舞台,它以某種技術復活,曾經在滿州國生活的人,或者,應該說是有一群曾經生活在臺灣的人,他們因為各種原因,擁有過那樣的足跡。透過你們挖掘、構思、追索的文字,我們的意識得以跟他們產生牽連,不僅僅得知這些足跡,還得以擁有從足跡歧出而生的生命力──我們知道之後,我們才能知道──未來的世界,是如何從差異中再生的。

復活術:地方檔案與文學製造業

- 主題 對談講座|歷史檔案共構──口述記憶匯流與角色群像|陳力航X李 璐

- 報名 https://forms.gle/psMQAsnFMQH7ohfB8

- 時間 4/22 ㊅ 14:00-16:00

- 地點 高雄文學館2F文學沙龍

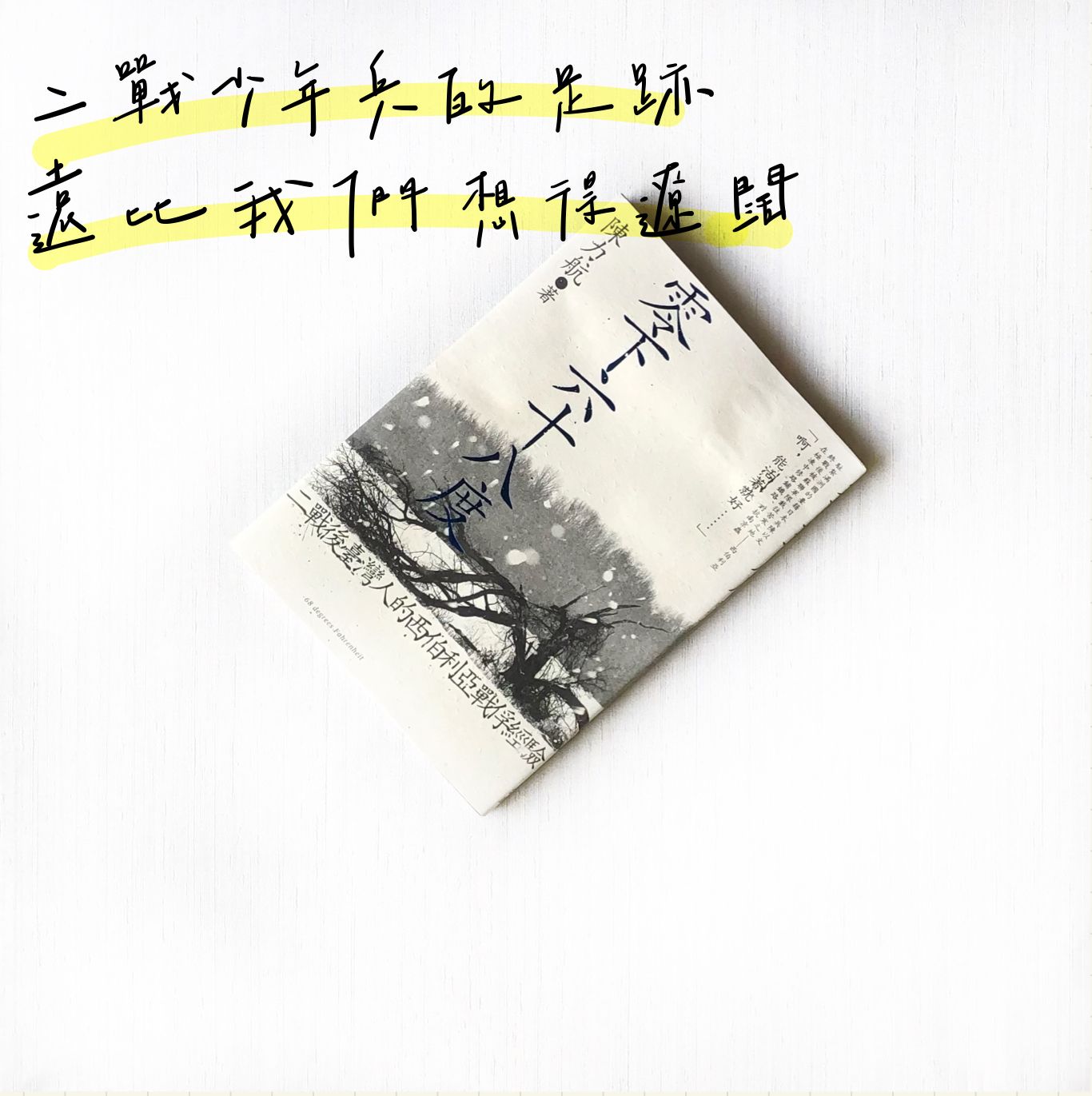

創作者 陳力航 ✶著作《 零下六十八度:二戰後臺灣人的西伯利亞戰俘經驗》

出身宜蘭醫藥世家,成大歷史系學士、政大臺史所碩士,現為獨立研究者,專長為日治時期臺灣史,除學術著作之外,亦有多篇歷史普及、非虛構文章刊載於網站《故事》、《黑色酒吧》、期刊《薰風》。合著有《圳流百年》(方寸,與謝金魚等合著)、《黑色怪譚:讓你害怕的,真的是鬼嗎?》(聯合文學,與艾德嘉等合著)、《不能只有我看到!臺灣史上的小人物大有事》(圓神,與吳亮衡等合著)。

陳力航也從事田調考據的工作,例如,他與編劇、漫畫家共同合作《 4 6:1949白色恐佈的濫觴》,先查找史料、提供檔案給創作者,再協助檢視成果作品敘事、人物對話用詞、日常物件細節。

創作者 李 璐 ✶著作《 雪的俘虜》

1990年生,師大附中畢業,臺北人。喜歡酪梨、奇異鳥和紀念品商店。高中的時候每一節課都在吃東西。出版作品有長篇小說《致不在場的他們與遲到的我》(時報)、劇本《南十字星》(前衛,入圍2017臺灣文學劇本金典獎。)曾獲臺北文學獎、新北文學獎、打狗鳳邑文學獎、林榮三文學獎等。

李璐曾兩度訪談台籍⽇本兵(軍醫魏秋金醫師、軍伕江耀輝先生),創作關於台籍⽇本兵的小說及舞台劇,2016年以描述台籍⽇本兵在南洋叢林戰爭經歷的⼩說〈三分之⼆的松鼠〉獲得林榮三⽂學獎⼩說佳作;2017年,以描寫台籍⽇本兵(包括軍醫、戰俘監視員、看護婦、軍伕)戰爭經歷的舞台劇劇本〈南⼗字星〉入圍台灣文學劇本金典獎; 2018年,舞台劇劇本〈南十字星〉由學生劇團新成政劇團演出;2020年,出版台華雙語劇本《南十字星》。

對談人 高小姐

高文學,空間地景。住址是高雄市前金區民生二路39號。

誕生於1954年,2019年2月2日〈新春特別活動-互動式情境小說〉開始,有了聽覺,目前僅能透過文字對話,是喜愛文學與跨領域藝術的聽眾與讀者。2021年開始,擁有專屬的文字專欄「異位性對話」系列。第一位正式交談的創作者,是喜愛電影、同樣來自高雄的午夜先生,首次對談由GHYZ design studio裝幀設計成實驗概念紙本小誌,現於高雄文學館「文學情報站」限量索取。

- 關於「異位性對話」專欄

異位性atopy,源自希臘文,是從1923年開始使用的醫學名詞。它也翻譯成特應性/不尋常,中文諧音「易位」是從固著的一個點,移動到不同的標記位置。

我們能不能被文學觸發,在不同載體中移動?像適應場所的疾病,從觸原地A轉移到B,隨時針對事件生出敏銳的反應,透過有意識地和空間、事件彼此對話,不斷轉換自己的角色,並開啟創作的可能。

- 關於「復活術:地方檔案與文學製造業」系列

2023年高雄文學館企劃推出,由高雄勞工博物館(勞工教育生活中心)、高雄歷史博物館提供檔案支援,共同舉辦紀實文學✶主題講座與對談(4場)、在地檔案✶紀實書寫工作坊(4梯次)、檔案解讀✶共創型讀書會(6場)系列活動。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

屆時,事物將透過差異性復活,

……靈光和身體將在不朽的狀態中再度結合,不再衰變或消亡。

而我們將會清楚記得一切。

只是我們記得的並非歷史事實,而是以非虛構復活的文學。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏