@C-LAB

*此處為2023年《崩塌記憶之宮》之中的《白屋 Gray Room》展出版本

許哲瑜此次處理的為家庭記憶的主題,選用他鑽研的3D掃描技術,從《事件現場製造》到此次的《白屋》,除了掃描技術之外更將VR融入作品之中,僅管這兩個技術目前尚處於發展的前期,並非完全純熟,能夠看出掃描後模型的破口,或是地圖的邊陲,可許哲瑜仍巧妙地利用了媒介自身的反身性,去講述家族的記憶。

走進通信分隊展區的二樓,右手邊就是《白屋》的展間,兩張高腳椅上各自放著一台頭戴式顯示器,後方牆面上的螢幕各自呈現兩邊的視野,斜對角的牆壁上,放著幾張這次作品的靜態照,另一角落有映像管電視,裡頭是許哲瑜奶奶生前的影片。我在當代場館中觀察到的VR作品布展方式幾乎都貼近如此:整個展間相對空曠,路過的觀眾若沒辦法即時體驗VR世界的話,就只能通過小螢幕想像身歷其境的感覺,並通過牆上的照片輔佐這份想像。這是目前VR作品的缺點,可也是一大優點 — — 當觀眾戴上顯示器後,就無法從眼花撩亂的世界中抽離視線了。

|VR內容分析

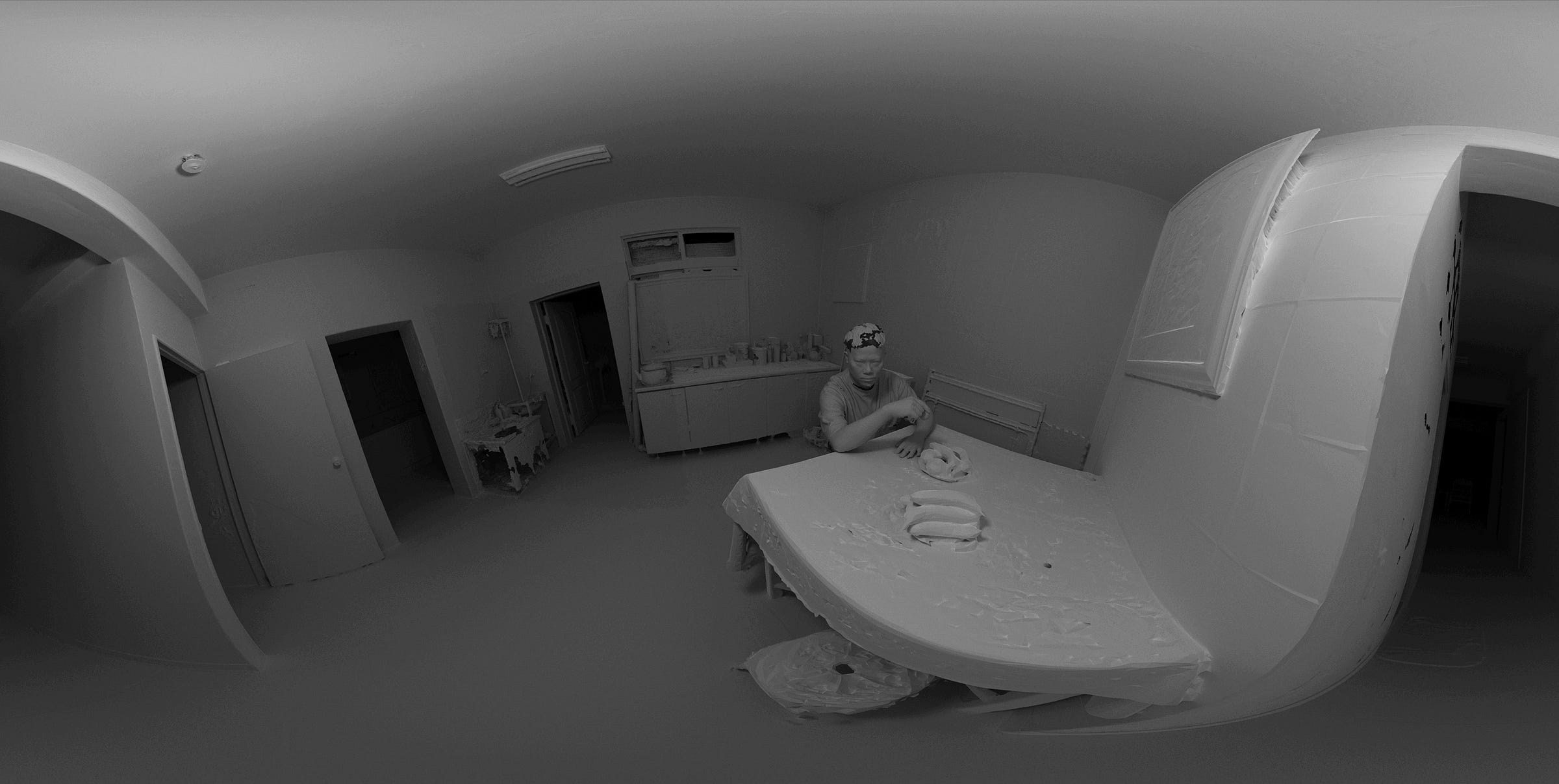

映入眼簾的是彷彿才剛從翻模的石膏中拿出的模型,許多邊邊角角有漏洞,細節處糊在一起,這些灰白的雕塑組構成一間老式的台灣屋子,16分鐘的VR時長中,觀眾隨著數位許哲瑜的腳步,探索了客廳、奶奶生前的房間、餐廳、爸爸現在仍在住的房間,和三樓的閣樓。3D掃描下的這間房子裡,窗花的紋樣、被單的質地、椅子的雕飾都不甚清楚,許哲瑜更指著牆上的一幅素描畫,狀似要介紹,卻又後設地承認觀眾應「看不清上面的畫面」。

整個房子透露著一種令人惴惴不安的熟悉和陌生感,台灣的觀眾絕對在許多地方看過這樣的一棟房子,也熟悉客廳裡的神桌和圓形的大餐桌,可當眼前的模型丟失了色彩和肌理,我們看到的就只是如同旁白所說的那樣斑駁的記憶。旁白從頭到尾都是以後設的視角敘述「他」的故事,通過以第三人稱的方式稱呼自己,許哲瑜和自己的數位肉身分離開來,作為創作者的許哲瑜和建模世界裡灰白的許哲瑜是不一樣的,這亦是這件作品中強調的「複視」所在。

我們在戴上顯示器之後與旁白站在同一視角上,觀看眼前的「他」坐下、移動、若有所思,這件作品裡的移動是相當自然的,通過視角的切換,我們會把視線放在主要的事件上,可與此同時,對於這棟屋子的不熟悉使得我們迫切渴望掌握每個方向發生的事情,於是坐在高腳椅上的我們不安地四處環顧,在水平的移動中,僅管位置被VR限定住,可我們仍希望能改變視野,由此能發現觀看VR時的身體狀態既等於又不等於看VR時的觀看主體位置,我們既無法自由移動(不自由),又不是真的被困住(自由),對於主角的「他」來說,我們不存在,可我們的「在場」是確實的,整個故事沒有我們的觀看就無法成立。

僅管如此,但當主角把那顆乒乓球拿到我們眼前,我們眼睜睜看著球的材質改變,逐漸映照出身後家具的影子時,我們卻不在裡面。這是一面弧形的鏡子,映照出觀者以外的一切,這個弧形也與頭戴式顯示器的構造形成呼應,更甚對應到了展間地上那個映像管電視微微突起的螢幕表面,最後,這顆球是我們的眼球,當我們沒有在倒影裡發現自己時,並不代表我們的缺席,反而在在指證了我們的在場,因為我們同時是顯示器指定的攝影機,也是那顆乒乓球,在影片開頭僅有聲音使我們得以推測球的動向,當聲音從右側來時我們看向右邊,反之亦然:我們眼球和全身的位移與乒乓球重疊了。

這件作品裡的移動,是通過主角的引導發生的,我們跟隨主角的步伐探索這間屋子,到播映的中段,許哲瑜大膽地將主角移動的路徑留下,於是我們看見無數個主角離去的身體,由近及遠,靠近尾聲時更直接將這數個模型縫合在一塊,像破碎的玩偶被隨意地疊起,這個景象立刻令我想起許哲瑜2015年的《麥克風試音:致信黃國峻》這件錄像作品,裡頭有一幕是「層層疊疊的夢境,跟層層疊疊的袁志傑」,手繪的袁志傑慢慢倒下,線條糾纏,不分彼此 — — 可他們本就是同一個人。這種手法與此次《白屋》的模型重疊相當類似,從2015年到2022年,許哲瑜對於個體的複視有了全新的突破。

|複視(Diplopia)

這件作品裡的複視不僅僅於主角的一種生理症狀 — — 將眼前的事物看作為兩個重疊的影像,更發生在VR裡、觀眾的眼前,我們在觀看這件作品時的複視體現在與旁白的共感,我們在觀看「他」的故事,他者的角色被強調出來,我們獨立於「他」的世界之外,可我們又身處其中,當我們看向眼前那個垂頭喪氣的主角時,我們看到了數位的許哲瑜,同時也看到了類比的許哲瑜;另外如前文所述,結尾的主角重疊也是一個例子;且當我們觀看整間房子時,我們看到的是灰白的模型,可我們的腦袋自動將其擴充為熟悉的窗花和神壇,能隱約看到平板的桌面似乎透露出玻璃的光澤,或一模一樣的兩個水果盤上各種水果的組合。

|白屋的「白」

僅管作品標題為《白屋》,可其英文標題卻選用了”Gray Room”而不是直觀的”White Room”,選擇這個譯名必定有其原因,或許跟建模材質(texture)的特性有相關。此次掃描出的模型都只有套用最基本的材質,除了餐廳某一幕的乒乓球之外,在僅有的簡易光源輔佐下,預設的白色搭配著灰色和黑色出現。由於建築場地的限制,以及許哲瑜刻意在每個視角中都只放置一個光源,待在屋內時,整個屋子與其說是白屋,更像一棟「灰屋」。

到了結尾處,我們的視角移動到屋子的外面,此時的街道幾乎都是白的。僅管能夠看出因掃描範圍有限導致的街道破圖,可此時的觀眾已然跳脫出屋內,轉而來到外緣 — — 但仍保持在作品內緣,內緣的外緣性隨之而生,觀眾不再局限於「屋子」卻又來到更大的囹圄:街道,一片雪白的台灣常見巷弄內,觀眾逐漸從屋子裡抽離開來,試圖融入眼前的街景,卻又無法在殘破的3D模型中尋得熟悉的視覺經驗,於是懸置半空。等到放映結束時,眼前的模型又和主角一樣堆疊在一起,不分你我,且建築的表面比起人體模型具有更少的面(face),於是觀眾眼前呈現的是一塊塊幾何立體方塊的排列,不構成任何意義。白屋或許也被壓在其下,可我們無從得知。

「白」也體現在許哲瑜欲強調的家庭記憶中:距離越遠越模糊,我不禁想到藝術家此時身處荷蘭的地理現實,似乎也與處在新北市淡水的家屋產生絕對位置上的疏遠。面對奶奶生前的家屋,許哲瑜選擇不將其塗色,於是這棟房子顯得失真,在似夢非夢的引導底下,記憶於素白的牆面翻騰、變質、褪色,此種意義上的白色是全然空白的、對於逝去的記憶的緬懷,更催生喪禮的聯想,整個VR都像一場盛大的告別式。

這件作品使觀眾以三個層次逐漸抽離之:先是屋子內、到街上、最後是拿下頭戴式顯示器之後看到的展間,這三個空間由小至大,由虛擬至現實,由數位至類比,在媒介的替換和懸宕之中,我們驚覺:展間的牆壁也是灰色的,我們離開VR世界,卻又立刻置身於另一個「灰屋」之中,肉身游離在意識邊陲,誰又能肯定所見、所感、所聞絕對是真實?

|筆記整理

觀看VR時的身體狀態既等於又不等於看VR時的觀看主體位置

乒乓球=觀眾的眼球

作品中的複視:

- 主角的生理症狀

- 數位&類比許哲瑜

- 尾聲模型的重疊

- 模型和現實世界的對應想像

許哲瑜個人網站:http://www.hsucheyu.com/

崩塌記憶之宮官網介紹:https://memory-palace-in-ruins.clab.org.tw/work/b03f868a-3059-410f-b558-8e6e88c51cfe