某日早晨滑手機,臉書迸出一則平常絕對會被無視、這次卻逮住我眼球的廣告,那是出版社的新書貼文,但比起書名和內容更令我睡意頓消的是,作者 Neil Peart。

如果你自認是個認真的搖滾樂迷,你不會不知道他是誰:Neil Peart?那個加拿大著名前衛搖滾樂團 Rush 的鼓手?定睛再看,果然沒錯!沒想到 Neil Peart 不但有出書,台灣還有人願意翻譯引進!(挺類似去年在書店乍見 Jeff Tweedy 的書的感覺)

說真的,搖滾樂團成員出書你大概可以預期八成不脫自傳或團史,可 Neil Peart 身為 Rush 重要成員,除了打鼓之外亦是主要歌詞貢獻者 aka 思想源泉。他在 2020 年初過世,我寫過一篇短文緬懷他,見底端舊文重貼。其實 Rush 是一個所謂的「強力三人組」(power trio)樂團,主唱暨貝斯手 Geddy Lee、吉他手 Alex Lifeson 和鼓手 Neil Peart,每位都像由台灣神團濁水溪公社貝斯手——人稱「江大」的江力平——所撰寫的推薦序中所言:「八爪章魚般忙個不停」。Neil 鼓技精湛又驚人,出版社在書首附了一枚 QR code,那是一段十年前他在法蘭克福現場演出的獨奏橋段,創意與技巧展現地淋漓盡致,足證 Rush 的出色演奏和複雜編曲肯定少不了 Neil 的貢獻。我由衷覺得從這裡開始去認識與理解 Neil Peart 實為一個絕佳起點,足見本書製作過程之用心。

《孤魂騎士》(Ghost Rider)其實是 Neil Peart 在 1997~1998 這年內接連失去女兒(車禍逝世)與愛妻(喪女後厭世加上癌症雙重打擊)後,藉由騎機車來撐過苦痛歲月的真實心路歷程。我不想直稱療癒,因為那是事後諸葛,畢竟任誰處在當下應該都無心戀世吧,可能追隨她們天堂相見或是苟留人間喘活只是一線之隔的差別,遑論療癒,「時間能治癒一切」也只是世俗幹話。Neil 自問:「我記得我曾經思考過,怎麼會有人在這樣的強況下能撐過去?如果他們做到了,那麼活下來的人,之後會是怎麼樣的人?」對未來勉存一絲希望,讓他選擇接受命運考驗,才有了療癒的過程,也才孕育了這本書。

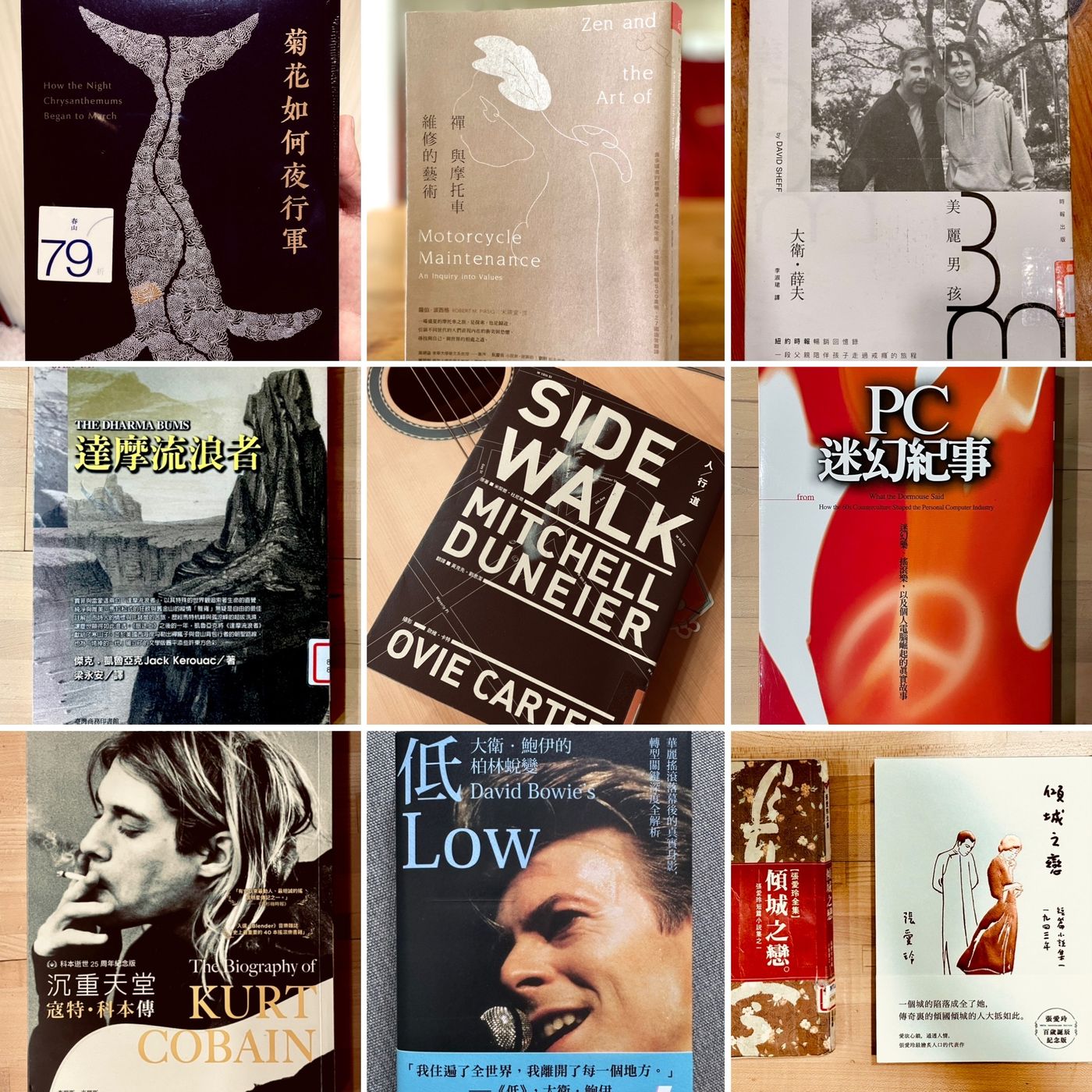

「我活著的唯一原因是我不能死」,所以他上路不是為了像傑克・凱魯亞克《在路上》那樣找自己,也不是《我倆沒有明天》(Bonnie And Clyde)或《末路狂花》(Thelma And Louise)那般恣意狂奔,而是有點類似《禪與摩托車維修的藝術》中波西格與自己和兒子和解的過程,不過差別在於 Neil 孤身上路,沒有家人、朋友與同伴作陪,荒涼可想而知。而且他並非要跟誰和解,只有試圖「活下去」的打算。

這念頭最初來自老婆去世前給的建議:「你就騎著你的摩托車去旅行吧」,這是在漫長空虛的日子裡他唯一願意做的事,畢竟那是愛妻的遺願。又該如何?面對一手爛牌只能盡力而為,要嘛天堂見妻面,要嘛人間遵妻囑,啟程吧,上路吧,拖著一條殘缺的靈魂,和老婆送的機車人車一命浪跡天涯。我想悲戚如此,書裡蘊藏這般千斤頂似的苦痛與沈重,才剛展卷就迎面襲來。

一旦騎上摩托車,整個世界會先縮小, 縮小到我所需要的一切在這輛乘載我的摩托車上就已自足, 接著會擴張,擴大到迎面而來的公路、風景和野生動物。但這不是關於美麗的風景或大自然的和平與寧靜;重要的不是看,而是移動。

心靜自然涼可不是 Neil 這時候的冀求,他那冬天一般的靈魂勢得往外移動,否則人生將為之焦灼。至於結果如何 Neil 起先既不確定也不在乎,他只是在萬念俱灰的心情下朝外遁去,沒有明確方向和目的地。隨著在穩定震動的行進頻率中,加上偶爾的顛簸和彎道,以及一里路又一里路地騎著,一小時又一小時的前進,內在小孩——心——也隨之安定。他以嬰兒做比喻:「我們用週期性的動作讓嬰兒靜下來,我們也透過移動讓自己安靜下來。」

但療癒來得豈能如此輕易,我想。是啊,路上看到別人幸福會嫉妒、怨憤上蒼不公平;途遇不順諸如道路障礙乃至摔車,說不定更帶有腐化情緒的反效果。一天好一天不好,有時前進一步隔天又立刻倒退一步,「就像個溜溜球」,適應和崩潰,週期反覆。何處歇停猶不知,至少日子在擺盪中一點一滴延續了下去。就像《在路上》的莫瑞亞提,又或是其創造者凱魯亞克沒有間息的稿紙,同樣在追尋存在的動力,Neil 的存在卻更需要一個轉機。

移動之餘,讀書與書寫——Neil Peart 做為樂團筆手的本事——也在療傷路上扮演極重要角色。其實他彼時已是出過書的作家,下手不是問題,但這段療傷期間他沒有辦法進行正式書寫計畫,只得藉由持續閱讀和寫信給親朋好友以抒發情緒。恆動者如他不求回信,有聽眾最重要。適逢至友布魯特斯身陷囹圄,同為天涯淪落人讓 Neil 大量致函予他,就像某封信中說:

每次開始給你寫信時總像是個謎,因為我不知道會寫出什麼東西,然而總是令我感到愉快,因為我知道寫出什麼並不重要;無論我說什麼,你都會接受,甚至歡迎。

不知道寫什麼,反正寫就對了。這有點像我們在這裡不計代價地爬格子,豈不?

「艾茵・蘭德曾經寫道:『你不能向邪惡妥協』」,Neil 在路上讀書有感而發,將各種打擊自己生存意志的庸俗和空虛納入邪惡陣營。其實 Rush 的經典專輯《2112》原始概念就出自艾茵・蘭德的反烏托邦小說《Anthem》,Neil 絕對熟悉她的哲學思想。而我自己對艾茵・蘭德的感受是偏向「非感性」(以榮格的話來說),Neil 也自承是理想主義者,好處是理性終能戰勝邪惡,但潛藏的危機是「為自己是否太容易走過悲傷」而感到內疚;理性與感性的爭鬥竟然趿拉到了親人過世的情緒場上,不意折磨再被深化。

以後話觀之,這段痛苦旅程當然有盡頭,否則他不會重拾鼓棒、回歸 Rush(感謝團友 Gedey Lee 和 Alex Lifeson 這段時間的體諒與支持),並在 2002 年推出睽違五年的大作《Vapor Trails》。至於「結束的開始」肇因於什麼樣的機緣,說來話長,且看書吧。

回首這段八萬八千公里的療癒之路,Neil 覺得對過去已然足夠,但不確定對未來是否也足夠;能做的唯有專注於正在做的事情上,無論打鼓、旅行、閱讀、寫作或是任何思想上的填填補補。「你不能告訴自己該如何去感受」,他在書中不斷強調這點,就我看來很像是一種「反《心靈雞湯》」或「反《秘密》」的說法,重點不在避免幹話或鐵齒,而是真正去感受它。縱然失去一切,依然堅持不妥協,與其和解不如學習「容忍」,所以他的療癒之路最終達到了「接受」和「忍受」階段,也才堪體會生命艱難而動人的奧秘:「燒過一次的木頭更容易被點燃,就像西黃松或紅杉的種子,必須經過火的觸動才能產生新的生命」,Neil 如是說。

終於,孤魂騎士黯影褪卻,好容易重生為浴火鳳凰。

《孤魂騎士》在每章開頭與尾聲都會引用一段 Neil 寫的 Rush 歌詞作為楔子和結語,我則忠實追隨他的腳步將這些歌曲找來聽,並感受歌詞與章節互文的巧思。算了一下總共有 27 首,訝異許多十幾二十年前寫就的舊作,歌詞仍能貼合當下情緒,讓 Neil 得以掇成嘉言。「我的思想、旅行、閱讀和寫作都似乎相互交織著」,爾後皆順理成章挹注到了 Rush 音樂之中。

其實原本我並非很熟悉 Rush 作品,聽過的專輯僅有 1976 年的《2112》和 1981 年的《Moving Pictures》這兩張。這些日子邊讀邊聽,除了那 27 首歌之外,也把他們全部 19 張專輯全數聽完,始明白他們在樂壇中的地位,正如江大在推薦序中說的:「Rush 讓之後的前衛金屬音樂風格成為可能」,這也是我大量聽完 Rush 專輯後的切身感受:這不就是 Dream Theater 那種前衛金屬的風格濫觴嗎?絲毫不錯。

恰好 Rush 有首歌曲十分具有代表性地能串起書中所有眉角,那就是出自《Vapor Trails》專輯中的〈Ghost Rider〉,本書書名正源於此:

Shadows on the road behind

Shadows on the road ahead

Nothing can stop you now

PS. 本書附贈一幅大型北美地圖,涵蓋所有 Neil 旅途上造訪過的地方,從阿拉斯加到中美小國貝里斯,從拉布拉多海到墨西哥下加州。這張地圖十分精緻,我把它釘在牆上,方便隨時追隨 Neil 足跡到海角天涯。一圖可窺本書製作團隊之用心,必須給他們按個讚。

【原文作於 2020 年 1 月 11 日】

他最有名的作品就是 1976 年的唱片《2112》中的專輯同名曲,全長浩然 20 分鐘,描寫未來一個宛如星際大戰中被帝國獨裁統治的星系,只是主星由死星換成了「紅星」,反抗的緣起則是主角無意間發現了一把古老的樂器——吉他。構思整曲的主題意念和將之化為詞句的創作者就是 Neil Peart,其靈感來自於作家艾茵・蘭德的反烏托邦小說《Anthem》。艾茵・蘭德最有名的作品就是三冊龐然巨物《阿特拉斯聳聳肩》,但《Anthem》還沒有中文版,有沒有出版社有興趣啊?(【註】其實有,只是當時我不曉得。詳見下文。)

又是紅星又是獨裁又是反烏托邦,背後精神不言而喻。願今日台灣大選順利完成,民主長存。Neil 老大,rest in peace。

2020 年的時候我還沒有讀過艾茵・蘭德,是 Neil Peart 從天堂遞引信予我,讓我接連爆讀《阿特拉斯聳聳肩》和《Anthem》(台譯「一個人的頌歌」),然後回頭聽〈2112〉,終能徹底感受這首讓 Rush 封神的名作背後的靈感來源,以及 Neil 博學多聞又下筆成章的才氣(他和坂本龍一有相同的綽號:「教授」)。走過《孤魂騎士》之路後,不禁想像如今在天堂和前妻及女兒相會的 Neil,應該不至於孤零零,就像他在人間「不愛獨處」。謝謝你的書和音樂,讓我度過了一個炙熱卻消暑的夏日半月。