「是我們太自私,才會教出這種變態。」

2018年公視劇《你的孩子不是你的孩子》在全台掀起一波針對教養的討論,該劇不僅批判升學主義造成親子之間的緊張與疏離,也表達孩子不是父母的所有物,強調孩子的自主性。其劇本大多以中產階級家庭為例,深刻描寫一群飽受升學壓力所苦的學生產生的負面精神影響,亦呈現現代父母對於教養的偏執與焦慮。

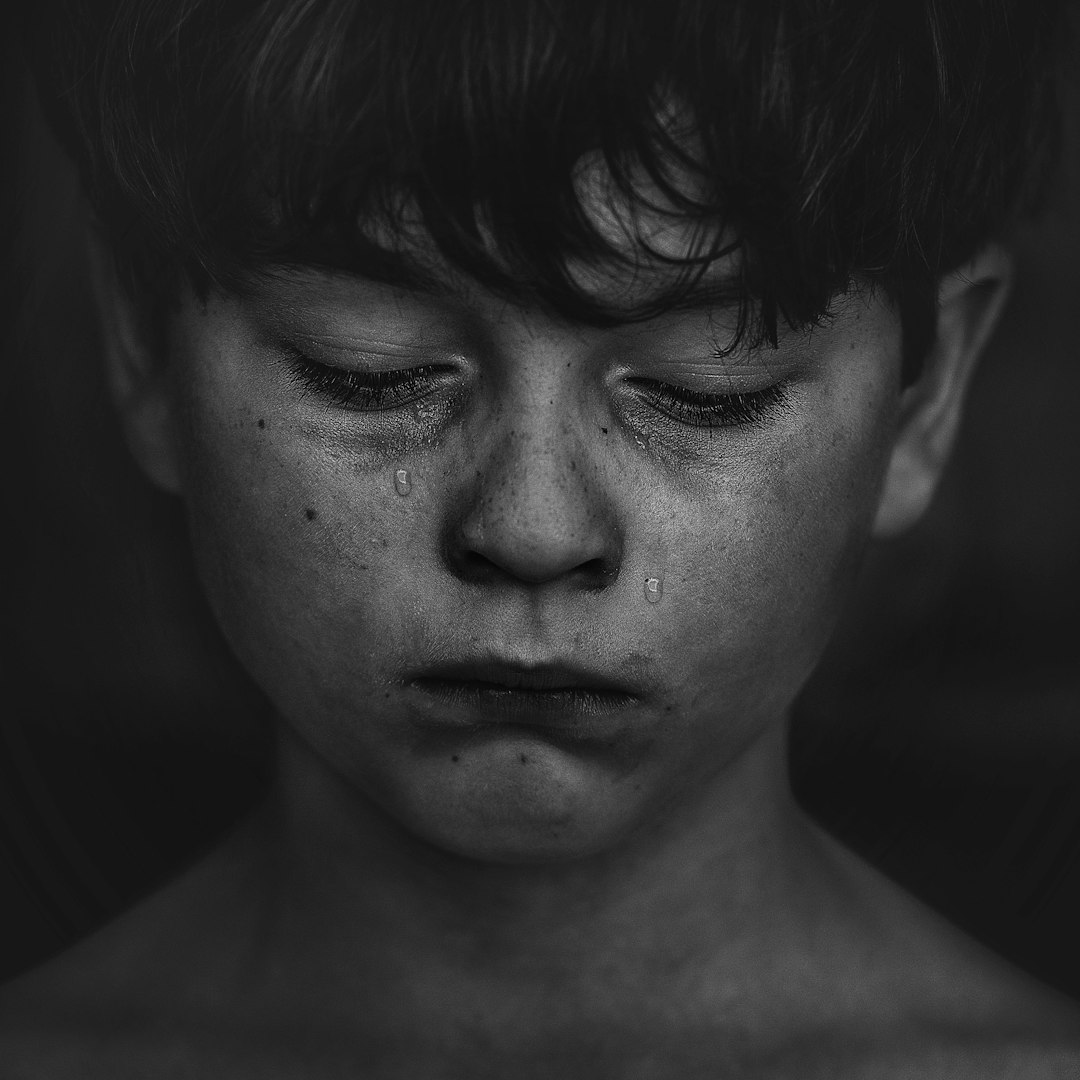

2019年一樣火紅的《我們與惡的距離》雖主要是探討無差別殺人與死刑議題,但其中有一句話卻烙印在我心裡。殺人犯李曉明的媽媽對律師說:「我家就在麵攤後面,小孩喜歡躲在自己房間,媽媽要管嗎?不是說要給孩子獨立自我、成長的空間嗎?……是我們太自私、太忙,都沒有時間跟小孩講話聊天,才會教出這種變態……」

一頭是過度管教,另一頭則是疏於管教。當然,這兩部劇並非將所有問題都指向父母「不會教」的問題,而是期盼帶來更多社會學視野,促進彼此理解。但是,仍有許多人將劇中的悲劇歸咎於父母的不是,也引出「教養」成為無數焦慮的父母必須耗費大量成本研究、評估、反思的行動。

拚教養:教養焦慮所映照的社會結構

新時代的教養方式,一方面崇尚與孩子平等對話,提供大量情感支持,成為孩子的「隊友」;另一方面,也因全球化的競爭,無數焦慮的父母深怕孩子沒有「競爭力」,而從小便投入大量資本「多元刺激」。

台灣社會學系教授藍佩嘉便是循此脈絡寫下《拚教養──全球化、親職焦慮與不平等童年》,以紮實的田野調查,分析台灣不同階級的家庭如何產出不同的教養策略,也呈現階級內的多元與差異性。她指出,

「人們經常以為教養只是個別父母的煩惱。本書呈現看不見的結構力量與社會界線,如何造成父母們的教養困境與情緒焦慮。親職也像是個經驗透鏡,折射出如萬花筒下的臺灣面貌……面對貌似不安全與不確定的未來,當代臺灣父母採取不同的教育與親職策略試圖保障下一代的安康,弔詭的是,這些保安策略卻經常讓我們感到更不安全。」[1]

翻開本書,讀得特別津津有味。不僅作者兼顧學術與大眾的口味,更透過一個個有血有肉的故事,呈現不同家庭的美麗與哀愁。

《拚教養》主要回答三個問題。第一,不同階級的家庭,發展出何種教養策略?第二,這些教養差異如何強化不平等的童年?第三,為何這些確保孩童安全的教養策略,反而讓大家感到更不安全?

中產階級家庭:培養國際競爭力、規劃自然成長

針對資本多的中產階級家庭,有一部分的家長將「缺乏國際競爭力」視為潛在的風險,因此透過國外遊學、雙語學校的教育資源,盼望孩子成為更有競爭力的「世界人」。也有許多家庭透過「全補教育」,從小累積孩子的才藝與多元學習能力,期待未來能夠化作申請頂尖大學的履歷。

然而,在文化資本相對較高的父母中,卻深刻感受到許多教養上的矛盾。例如,要平等說愛,又要求孩子遵守規矩;希望放手讓孩子去飛,又想管理潛在風險;想刺激孩童的多元認知發展,又無形中順從於競爭的工具主義。

不同的論述拉扯著這些父母,也讓某些人開始認同「自然成長」、「快樂童年」的教育觀,積極「規劃自然成長」,選擇遠離都市的另類學校(如森林小學),注重孩子與大自然建立深刻的連結。這些家長重構新的教養評價框架,將爬樹、種田、縫紉、木工等傳統技能定義為新的文化資本,並認為創造力、自主性、藝術表達與社交能力等比傳統的書本知識更為重要。

但是,由於強調家長必須一同參與孩子學習的堅持,家長們(尤其是母親)要不斷反思檢視自己的生活,如飲食與家具,有無符合環保有機、親近自然的理念。這種密集母職的日常風險管理工作,造成許多母親的壓力。此外,一味地打造「自然成長」的溫室,卻反倒讓這些孩子對「外頭」的世界(商業文化、網路)心生嚮往。

勞工階級家庭:培育階級流動力、順其自然造化

在文憑主義掛帥的台灣社會,勞工階級家庭為避免下一代複製階級,而更著重子女的學業成績。由於缺發足夠的文化資本,他們傾向累積跨階級的社會資本(與老師建立私人關係),或透過外包的教育(安親班、補習班、家教班)來培育階級流動力。這些父母較「務實」,希望把錢花在刀口上,讓孩子所學到的任何東西都能有效化為幫助升學的工具價值。

然而,這些家長經常面臨陪伴與賺錢的兩難。由於必須仰賴雙薪,父母難以有時間去陪伴孩子完成學業,並滿足其情感需求(單親家庭則有更長的工時)。再者,這樣「怕下一代做工」的思維,不僅否定勞工階級的文化價值,更合理化白領階級的支配地位。

有更多的勞工階級家庭則是「順其自然造化」。父母因長期不被主流白領階級文化認可,而產生「階級傷痕」,因此更傾向保護孩子免於面對課業壓力,只期待他們能「平安長大」。由於學校期待父母能更多參與孩子的課業,這些家長更容易被貼上「不負責任、教養無力」的標籤。

教養的困難:時間的窮人、公眾議題私人化

究竟為何教養在台灣變得如此困難?藍佩嘉從兩個面向來解析不安全感的來源。第一,是「壓縮現代性」(compressed modernity)。以時間的壓縮來看,台灣在短時間內經歷大規模的經濟、政治與文化變遷。兒童觀的改變,讓上一代的父母開始反思自己的「失落童年」,渴望與上一代的威權教養進行斷裂,卻又不自覺複製原生家庭的教養模式。空間的壓縮,也使得全球的教養與學習資源變得唾手可得(尤其是歐美),但即使是有資本的家庭,也難以達成理想的教養教本。既要培養孩子的競爭力,又要滿足其大量的情感需求,尤其長工時的雙薪家庭父母更成為「時間的窮人」。

尤其,勞工階級家庭在長期經濟不安全的處境下,難有足夠的「認知頻寬」去閱讀新的教養知識,只能以較立即的方式管教小孩(如打罵),進而被教育體制視為「不當管教」,甚至被民眾批評「不會教就不要生」。

第二,是高度個人化、私有化的教養策略。當今社會強調父母對於教育的選擇,以實現對自己孩子最優的教養方式(跨區就讀、體制外教育、飲食風險管理等)。然而,這種以中產階級為主力、強調選擇權的「新自由主義親職」論述,卻忽略很多選擇乃是來自階級優勢,需要耗費大量經濟與文化資本,進而將其他父母的教養化約為「不為孩童想」、「不當選擇」的個人問題。

簡言之,個人化的教養策略掩飾了階級的結構性困境,將公眾議題私人化,也使父母失去與社群的連結。

此外,「選擇」的邏輯假設教養是「線性」發展,只要蒐集充分的資訊,就能提高利益、降低風險,為孩子打造一個理想的童年。然而,真正的教養從來不會有明確的階段發展,亦難以評估所謂的利害得失;相反的,是充滿不確定與挑戰的未來。諷刺的是,許多教養指南正是利用這種恐懼,販賣降低父母焦慮的任何商品或課程(如全腦開發、外語能力、親子溝通)。

拉拔一個孩子長大,需要整個村落的力量

所以,我們該如何改變這些教養困境,讓父母與孩子都能鬆一口氣呢?

有別於「選擇的邏輯」,藍佩嘉引用人類學者安瑪莉‧摩爾(Annemarie Mol)在《照護的邏輯》談到的觀念,指出「照護的邏輯」應用在教養的場域上即是:

- 不僅將孩子視為有獨特個性的行動主體,也同時將父母視為需要被照顧、滋養的對象。

- 不強調選擇與掌控,也不全面配合孩子的需求,而是重視團隊的互助與分工,認真看待彼此的貢獻。

- 不事先預設、規劃教養目標,而是在有限的資源下先行動,持續尋找適當、可行的目標。這是一個持續協商、共同試驗、作伙修補的過程。[2]

藍佩嘉也提到,針對教養的階級落差,我們不應著重讓弱勢家庭提升親職知能,例如要求家長要參與孩童的學習、每天念故事給孩童聽。這只會加深家長的壓力,且再次感受到階級帶來的教養汙名。相對地,我們應建立「夥伴關係」,結合不同領域的專業人員(護理師、社工、諮商師),透過定期家庭訪視,改善家庭的健康、教養與情緒狀況。換言之,要以團隊的思考來解決系統性的問題。

最後,我覺得最重要的,是書中提到要有「拉拔一個孩子長大,需要整個村落的力量」的群體思維。我們已經看到,有愈來愈多的父母組成共學團體,或是積極組織父母的互助社群,彼此分享教養上的困境,甚至轉化成參與政治的力量[3]。

藍佩嘉指出,教養下一代,需要公民社會的活絡。無論是社區組織、教會團體,都能在當中扮演跨階級交流的重要平台。我們能結合公共資源,提供更多元的活動,讓教養不會成為有錢人才消費得起的私有財。

結語與反思:第一次當父母的孩子,第一次當孩子的父母

《拚教養》是可讀性高、資料豐富的一部本土作品,我們可以看見結構的力量,如何影響著不同父母的教養策略,連帶著非預期的焦慮與不安全感。雖然這多了幾分同理,如作者所說「沒有好壞對錯,因為每個家庭的資源與條件不同,適合的教養方式也有所不同」[4],但我並不完全認同。

事實上,以「照護的邏輯」來看,一定存在著「更好」的教養策略。行動與價值判斷密不可分,只是我們需要花時間學習、探索。例如,已經有很多的研究資料指出體罰或情緒勒索會造成許多童年創傷,我們不能再將這個視為「家庭教養風格」,而不做任何價值判斷。我們不願看到孩童遭受情感與肢體上的虐待,只因父母的資源不夠。不然,這又會回到「選擇的邏輯」:我不管你要選什麼,那是你家的事、你的權利,與我無關。

社會學的視野讓我們把全貌看得比較清楚,但我們必須介入、行動、判斷,結合群體的力量,去拉拔每個孩子長大。我們總是在盼望一個更好的教養環境,否則,本書也不會提出一些解方。

最令我感動的,是書末作者如此寫道:

「如果這本書可能提供這些孩子一些慰藉或啟發,我希望你能從中看到父母的焦慮掙扎。在某個意義下,他們也是結構下的受害者,他們難以看穿市場販賣給他們的恐懼、不易擺脫成長過程中內化的社會期待,不知不覺中把愛變成焦慮與控制。」[5]

我現在雖然能吸收很多教養知識,或是對一些教養論述批判地頭頭是道,但當未來有一天成為父母,我又會怎麼教養我的孩子呢?

我們都是第一次當父母的孩子,也是第一次當孩子的父母。或許,試著感受每一刻珍貴的交流,視之為平凡又不平凡的恩典,也同理彼此的無奈與脆弱,便能使我們放下「拚教養」的執著,創造一個充滿奇蹟的未來。

[1] 藍佩嘉,《拚教養──全球化、親職焦慮與不平等童年》(台北:春山,2019),頁18。

[2] 同上,頁324。

[3] 書中提到的例子有:「還我特色公園行動聯盟」、「歐巴桑聯盟」、「多元教育家長協會」等。

[4] 藍佩嘉,《拚教養──全球化、親職焦慮與不平等童年》,頁307。

[5] 同上,頁338。