碩博士生的學術研究常需要大量資訊整理與分析。隨著AI技術的崛起,這不僅改變了我們的研究方法,也讓學術領路人能以更有效率的方式,進行知識的組織與創作。本文將探討AI如何改變碩博士生的研究過程,並帶來什麼樣的助益。

▋從知識搜集到系統化整理:研究生的挑戰

碩博士生在撰寫論文時,面對的第一個挑戰通常是大量的文獻閱讀與整理。過去,這是一項耗時且繁瑣的工作,往往需要我們在不同的資料庫間來回搜尋、下載、閱讀,再進行歸納。然而,資訊爆炸的問題導致我們無法有效處理所有的資訊,許多內容也呈現出破碎化的現象。

這就是為什麼領路人的角色在學術圈越來越重要。學術領路人專門整理不同領域的文獻資料,將碎片化的資訊重組成系統化的知識結構,提供給讀者或研究者作為進一步研究的基礎。而現在,AI工具大大協助我們進行這個過程,讓碩博士生能更快速地完成資料搜集與整理的工作。

▋AI 如何成為碩博士生的研究助手

AI 出現後,特別是在文獻整理與撰寫初稿上,對碩博士生有顯著的助益。以往撰寫論文初稿,需要投入大量時間去整理資料、構建章節邏輯,而現在,AI可以協助生成草稿,幫助你更快速進入寫作階段。

具體來說,像ChatGPT這樣的AI工具,能依據輸入的關鍵字、問題或指示,提供相關的文獻摘要或資料,甚至協助撰寫草稿。這並不是在取代研究生的思考,而是讓你能在繁忙的研究生活中,有更多時間專注於論文的邏輯推導與數據分析等高層次的工作。

▋學術領路人的角色轉變:從內容收集到打磨創意

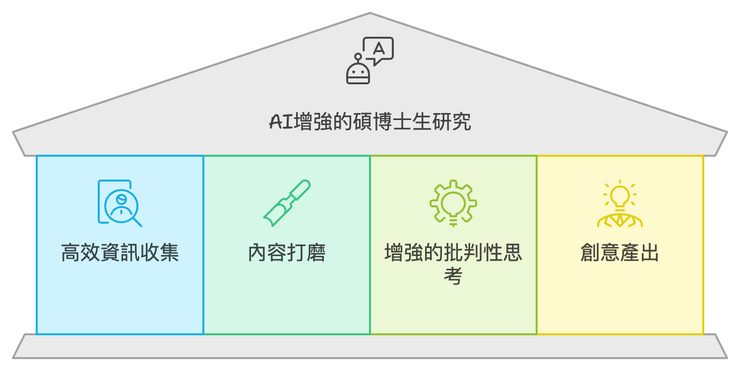

在AI技術的幫助下,碩博士生的工作角色開始從「收集資訊」轉變為「打磨內容」。AI可以處理大量的文獻資料,生成初步的想法或草稿,這時研究生的重點就在於根據學術標準與個人觀點,對AI生成的內容進行篩選、修正和深化。

學術領路人的工作不再是單純的知識傳遞,而是更專注於批判性思考與創造力的運用。你的價值體現於如何從AI提供的大量資料中,萃取出最具意義的部分,並根據你的研究方向加以強化。

▋AI 無法取代的價值:學術批判與創造力

萬維剛老師曾感慨,雖然AI大幅提高了工作效率,但實際上並沒有減少工作時間,因為隨著AI的加入,我們有了更多的時間可以進行更深入的分析與思考。對碩博士生來說,AI也無法取代你在學術上的批判性思考和創意表達。

你的研究成果,仍需要你以嚴謹的態度和批判的眼光去推敲,而AI的角色,是幫助你更快速地完成前期工作,讓你有更多餘裕專注在創造真正具有貢獻的研究成果上。

▋結論:學術研究中的AI助力

對於正在進行碩博士論文的學生來說,AI 是一個強大的助手,它能夠幫助你提升研究效率,尤其在文獻收集與整理上,AI大幅減輕了我們的工作量。然而,它的出現並不會取代我們的學術能力,反而讓我們有更多空間發揮批判與創造力,將資訊轉化為真正的學術貢獻。

在這個AI時代,碩博士生不再只是單純的知識消費者,而是資訊策展人。透過AI的輔助,我們能更宏觀地掌握研究領域的最新發展,並深入探索學術世界的無限可能。