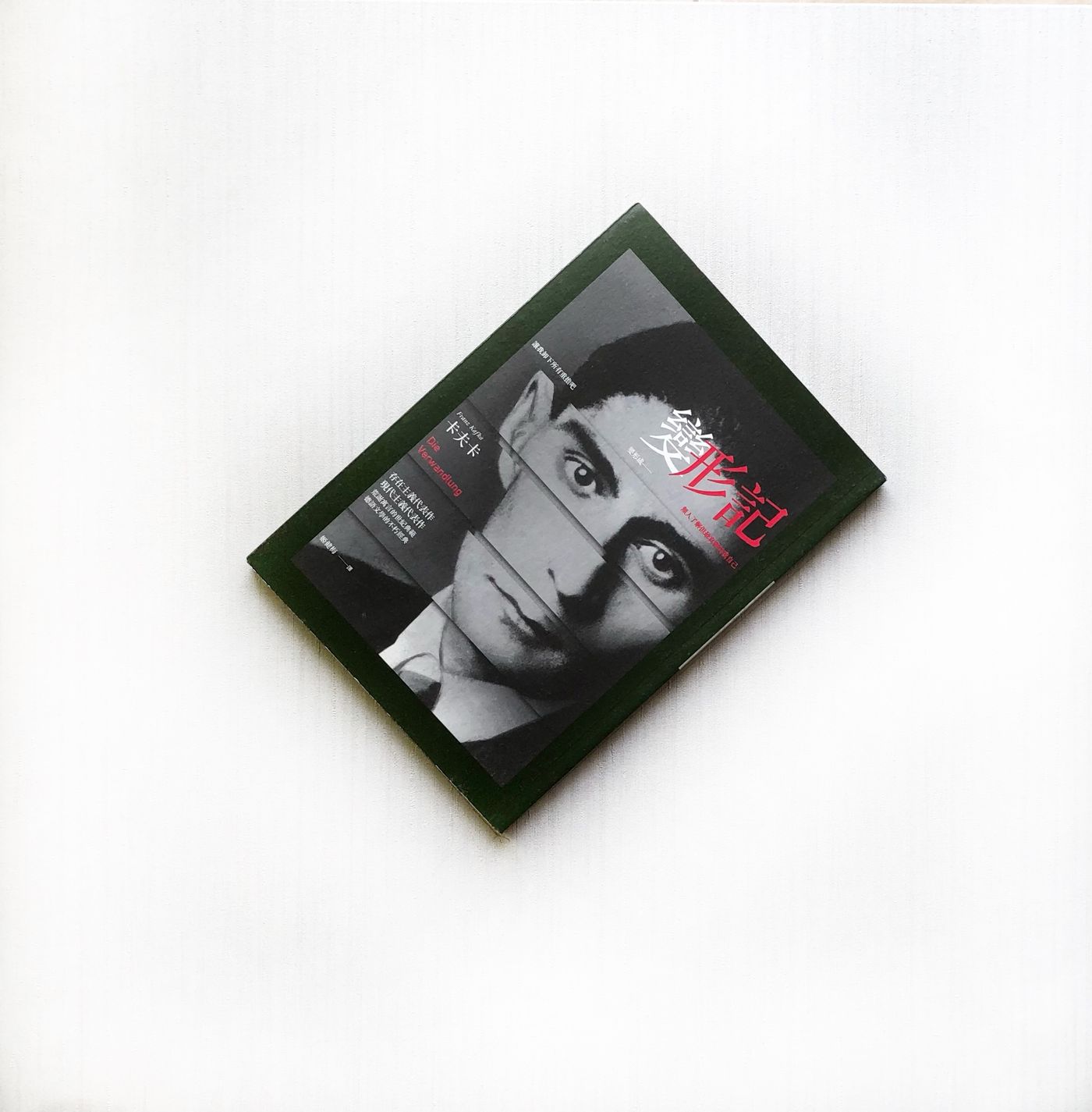

最近剛把經典文學,卡夫卡的〈變形記〉看完,故事大致講述身為家中經濟支柱的主角,某天早上醒來突然發現自己變成了一隻蟲。他從不習慣自己的新身體,到後面漸漸習慣,舉止也越來越像一隻蟲。家人的態度也從一開始認為能康復,到中間將照顧主角當成例行公事,最後認為主角死了才更好。這一連串的辛酸跟無奈,像極了照顧一位重症長輩。

於是我開始思考,如果要表達這樣的故事,為什麼要用蟲作為象徵呢?為什麼不好好講一個人得重病逝去的故事,用現實狀況表達不是更容易能引起共鳴嗎?

所以今天,我打算從創作者的角度,推敲在創作這部作品中可能會遇到的選擇。

變成蟲所帶來的效果是什麼?

第一個,一定是視覺衝擊。畢竟生病之類的還有可能因為不同的疾病而有不同的前兆,蟲跟得重病的人在行為上有很多可以類比的地方,例如:長期臥床,身上褥瘡所帶來的膿、行動不便的四肢、與他人溝通困難、做出一些其他人無法理解的行為舉止......

用蟲這種象徵性的東西去代表,除了不用特地去找現實中有沒有符合這些病徵的病以外,再來人對蟲子的厭惡是很直觀的。

今天我們不會因為一個人突然生重病就討厭他,但長期照顧下所帶來的身心疲乏,最終還是會產生如主角家人一樣的反應。變成蟲子這個手法,直接加速了整個故事的節奏。

想像一下,假設今天故事開頭不是主角變成蟲子,而是主角生了場病,故事開頭的第一個衝突,上司到他家來的情境就會完全不一樣。

上司:「你平常這麼健康的人竟然會生病,我會去跟上頭回報的。」

完。

家人一開始打算找醫生然後放棄這段也會直接消失,醫生順利來看病,接著我們可能要虛構一種不存在的病或某種實際存在的病。

又或者,反正就是一種未知的怪病,醫生也束手無策。

這裡會冒出幾個選項:

1.主角有救,但會耗費大量金錢。

這應該是最能接近原作後續劇情的選項,但主角為了不連累家人,最終選擇自殺。

2.主角沒救了。

這又會冒出幾條分叉,例如去尋找偏方,偏方耗費大量金錢但是沒有效果。另一個是家人選擇放棄治療。

基本上選項2都會讓故事主軸跑掉,偏方的選項會變成一種警世寓言,家人放棄治療的選項則會直接跳過故事中一連串態度轉變的過程。

再提變成蟲子的另一個好處,他把人的鄙視變得理所當然。像是故事中後期的房客,如果今天他們生氣的對象是一位重症病患,同樣的態度可能會讓人詬病。但今天對象變成蟲子,一切都情有可原。

總地來說,蟲的這個設定很大一部份簡化了故事的複雜性。而且為什麼變成蟲,作者也不解釋了,變成蟲就是變成蟲,不需要任何理由,把所有重點放在跟家人的互動上。

本作的「衝突」是什麼?

稍微讀過一些寫作或編劇理論的都會知道,衝突是劇情張力的一大核心。那麼,根據作者給的線索,本作的衝突在哪裡呢?

主角原本為了讓家人過上好的生活,而買了大間房子,這房子卻在他變成蟲後轉為家人的負擔。所以本作的衝突是源自於一個需要照顧失能者的家庭所產生的經濟壓力嗎?

讓我們設想另一種可能性,如果主角留給家人的錢非常多,單靠利息就能養活家人和他自己,這個故事會變成怎麼樣?

妹妹不用去打工,爸爸也不用勉強自己去工作,家裡也不需要出租客房給外面的人。他們不會因為疲於生存而沒有多的心力照顧主角,確實,在資源富足的狀況下,矛盾會減少很多。

但本作是以第三人稱視角,大部分從男主的觀點去描述,我們可以看到存在於這部作品中的另一個衝突,——身為人還是蟲的掙扎。

這裡順便提一下作者描述心境的手法,你會發現他都是用景來象徵心情。

例如開頭主角剛變成蟲時,他看向外面的天是灰矇矇的。而結尾時,天氣是放晴的。這兩種景色上的象徵在影視作品中十分常見,而主角心境的轉變,則透過他房間的變化來呈現。

第一個變化是妹妹要移動他的家具,這段更是藉由媽媽口中說出這些家具的意義:那是主角曾身為人的證明,然而那些東西對於變成蟲的他來說不太方便。

而主角,其實可以選擇在家人把他的東西搬走時阻止,雖然他們可能不懂主角的意思,但他為了不傷害到家人,所以選擇默不吭聲。

這是第一階段主角心境的變化,同時也是家人態度的變化。

第二階段的變化,一樣透過主角房間的風景呈現。從一個房間,變成堆放舊物的倉庫。

現在,主角從一隻蟲,變成了需要被封印起來的東西。

回到前面講的衝突,就算家裡的經濟狀況沒出問題,主角還是會經歷從人變蟲的掙扎。經濟狀況只是一個加速器,加遽主角與家人之間的矛盾。就算沒有金錢這個表層誘因,人總是會想追求更好的生活,例如妹妹總有一天還是要嫁人,到時候家裡就只剩老爸和老媽了,而妹妹又是唯一一個願意照顧主角的人。

總結

讓我們統整一下這部作品的幾個特色:

1.用蟲來象徵重症病患,省去很多解釋上的麻煩,也增加自行帶入的空間

2.不直接寫出心情,用景來象徵心境變化。