你是否也曾注意到這點:許多音樂系出身的朋友,在舞台上氣場十足、技巧驚人,但下了台後卻容易腰痠、手痛、肩頸僵硬? 甚至搬樂器、拉設備時都喊吃不消,就像在音樂領域裡精緻但也脆弱的「玻璃大砲」。

我最近和哥哥聊到這件事(他主修打擊樂),發現整個音樂教育體系其實很少有「演奏者體能訓練」的概念。

課程注重詮釋、技巧與風格,但缺乏一套讓身體支撐藝術表現的系統訓練。這讓我開始想像:如果未來音樂表演也能像運動員或電競選手一樣,有體能教練、營養師、職能治療師組成的團隊,那音樂演奏家的續航力可能會被改寫!

從玻璃大砲到行進樂隊:音樂也需要體能

哥哥提到少數例外是「行進樂隊(marching band)」

背著樂器、走隊形、同時保持音準與節奏。

這其實就是一種的「音樂體能訓練」形式:既要精細操作,也要持久的肌耐力與團隊協調。

我也想到東方也有類似的形式:那就是鑼鼓樂隊。

可以說它是「東方版的行進樂隊」,不只是音樂演出,更是一場身體的儀式。

從身體角度來看,鑼鼓樂隊的演出是「全身打」:

手、腳、呼吸、軀幹的節奏合為一體。

那不只是表演,而是一種「音樂身體學」。

這也讓我聯想到:或許「演奏體能學」不該只是借鏡西方運動訓練,而是能回頭挖掘這種古老的身體智慧。

電競選手的反例:體能不是附屬,而是核心

另一個有趣的對照是「電競選手」。

在鏡頭前,雖然他們只是坐在螢幕前操作,但要打完一場 BO5 的比賽,這會需要驚人的專注力、手眼協調與體力。而在小說《虧成首富》裡有個情節很經典:主角反其道而行,要求戰隊:不打排位、不熬夜練習,而是先練重訓、基礎操作與肌肉反應,結果他們反而贏了。

這其實揭示了一個關鍵:體能訓練不是與技術對立,而是技術的載體。

對音樂家來說也是如此。

手指靈活、呼吸穩定、姿勢耐久,都是建立在良好的肌肉基礎上。

沒有體能支撐的技巧,就像薄玻璃上的雕花,美麗卻脆弱。

職能治療師:音樂家的新盟友

如果要讓「演奏體能學」真的落地,職能治療師(Occupational Therapist, OT)會是關鍵角色。

職能治療的核心是:幫助人維持、恢復或提升執行職業活動的能力。

而「演奏」正是一種高度專業的職能活動。

職能治療師可以:

- 分析不同樂器的肌肉與動作負荷。

- 預防重複性勞損(如肌腱炎、腕隧道症候群)。

- 結合正念呼吸與身體覺察,改善演出姿勢。

- 協助建立「可持續練習系統」,不再靠爆量苦練。

甚至可以誕生一個新專業:

> 🎼 Music Performance OT(音樂表演職能治療)

烘焙王的啟示:演奏者的功能營養學

這時我又想到一個有趣的例子《烘焙王》。

有一集比賽的主題為:為即將到來的 F1 賽車比賽選手們設計「功能性麵包」,讓他們在摩納哥賽道比賽時能維持專注、保護眼睛。

各家的配方出現了:藍莓、黑豆、鰻魚、蠶絲蛋白等材料,象徵抗氧化、修復與神經保護。

這個概念太適合音樂家了!演奏者每天高強度用眼、長時間專注、還要維持表演儀態,其實與賽車手、電競選手的身體負荷相當。

如果有「音樂家專用營養配方」,可能會是這樣的:

未來音樂院的想像:演奏體能學派

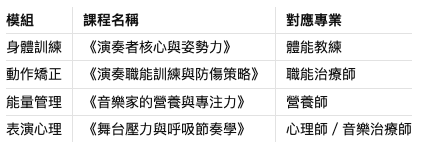

如果未來的音樂學校重新設計課程,它或許會長這樣:

那樣的音樂院將不只是培養「技巧熟練的演奏者」,而是鍛造「能長久發光的身心整合表演者」。

讓音樂回到身體

音樂最初源於身體的節奏:心跳、呼吸、步伐、群體的脈動。

但隨著藝術的精緻化,我們反而讓身體遠離了音樂。

「演奏體能學」不只是新課程,也可能是一種提醒:

當音樂重新回到身體,表演才會回到最初的共鳴。