原文於2015.12.24刊登

作者/ 丘琦欣 Brian Hioe

翻譯/ 王年愷 與 William Tsai華語電影對「藝術片」的期待

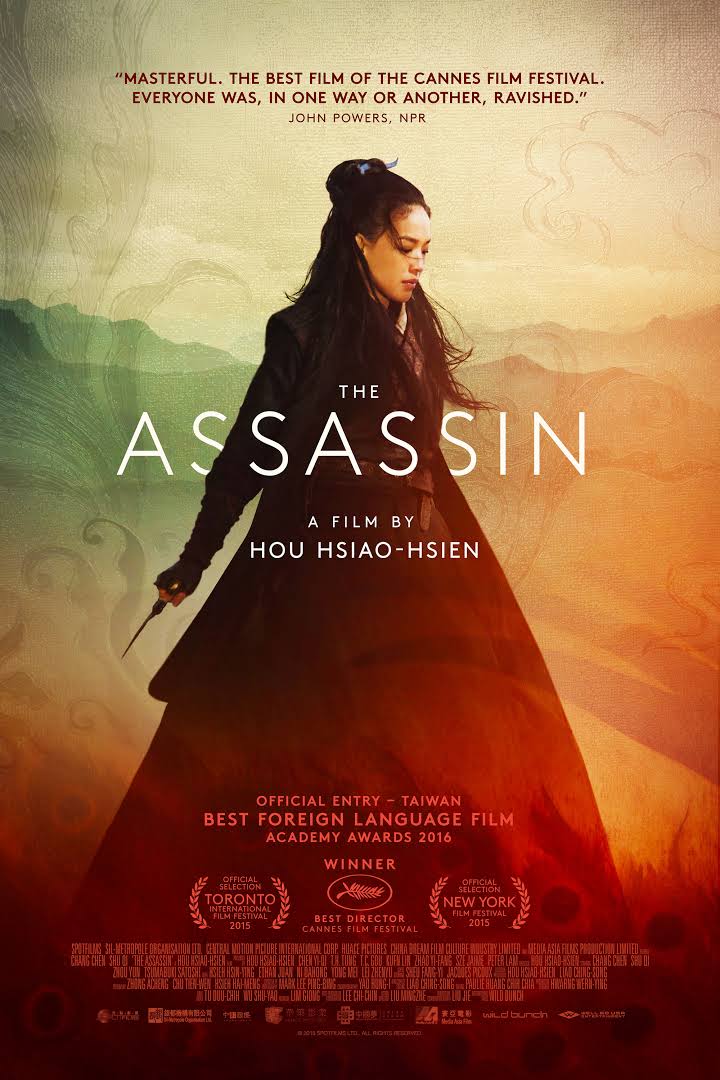

密切注意近年來華語電影得到國際接受程度的人們,對侯孝賢的《聶隱娘》廣受好評完全不感到意外。這部電影確實美上加美,影評也大多對此讚譽有加:電腦的視覺效果不僅唯美,更出奇地「華麗」。

倘若有影評指稱《聶隱娘》的步調極其緩慢,這就透露了這部電影本身對「藝術片」形式的期待。《聶隱娘》絕非一部「容易進入」的作品,這可能正好就是重點,因為這部作品設計起來就像是要被人當作藝術片來看待。不過,如果也有人稱《聶隱娘》為華語文化中的武打片,我們也許可以留意這部電影如何處理「華語」武打片的「低俗文化」——也許這樣的處理手法,正是讓電影賣座的關鍵。

多年來,中國一直渴望贏得「高尚文化」地位,以證明中國在政治和經濟崛起之時,亦能在藝術上與西方文化匹敵。正因如此,中國長久以來始終盼望有中國人獲得諾貝爾文學獎。讓中國失望的是,第一位於2000年獲得諾貝爾文學獎的「華人」,是歸化法國籍、在六四天安門事件之後自我放逐海外的高行健。也因為這個緣由,莫言在2012年獲得諾貝爾文學獎時,中國便大肆慶祝。

這種心態反映在電影上,「第五代導演」如張藝謀(曾將莫言《紅高粱》改編成電影)、陳凱歌、田壯壯等人所拍攝的影片,幾乎全都是為了要在國際影展上得獎而製作的,打從一開始就是想要被視為「藝術片」。整體而言,三個人的作品都有步調緩慢、美感橫溢的特點。藉由第五代導演在影展中獲得的獎項,中國證明了中國電影不只有「低俗文化」的片子(像是傳統上被認為是中國特色的武打片)。另外,第五代導演受到的評價,也以西方「作者論」為中心;這樣的論點會認為導演是一部電影的「作者」。《聶隱娘》受到的好評,以及該片在國際影展中備受稱讚一事,跟中國第五代導演的現象如出一轍:《聶隱娘》讓侯孝賢在坎城影展獲得最佳導演獎,也在金馬獎上獲得最佳導演和最佳劇情片的獎項。

但是,我們也許可以問問:《聶隱娘》是不是「中國」電影?提名《聶隱娘》角逐奧斯卡獎最佳外語片的是台灣,不是中國;另外,雖然電影以中國為場景,也在中國拍攝,導演侯孝賢卻是台灣人。雖然如此,西方觀眾很可能會認為這部電影是徹徹底底的中國風,而且絕大多數的拍攝資金似乎又是從中國來的。當前的影評幾乎只以這部電影本身來評論這部電影(亦即「為藝術而藝術」的觀點);但我們或可轉而探討《聶隱娘》暗藏的地緣政治、社會經濟與意識型態。

「中國」電影還是「台灣」電影?只被看作「中國」電影的「華語」電影

從我們對中國電影的一切認知看來,這些電影本身是否其實是「華語」電影,而非「中國」電影?首先,大多數被歸類為「中國」的電影,其實分類依據頗為可議。倘若侯孝賢、王家衛這樣的導演都被西方閱聽人譽為「中國」導演,卻又分別來自台灣和香港,我們恐怕得質疑,出身地在大半個 20 世紀裡都與中國大陸隔絕的他們,到底在多大程度上真能算是中國人。

這兩位在國際上早已揚名立萬的導演,都大膽嘗試製作一般被認為表現中國特色的武俠電影。比方說,王家衛拍攝了《東邪西毒》,近年又拍攝了《一代宗師》。《聶隱娘》則是侯孝賢的同一類挑戰。但侯孝賢和王家衛也因此先後從台灣和香港的電影製作,進入了一般認為是傳統中國電影的領域,將他們的電影藝術編織成了中國武打片。

他們在這方面和中國大陸的同行志同道合。「第五代導演」之一的張藝謀也以《英雄》(2002年)、《十面埋伏》(2004年)等作品將藝術美學呈現在武打片上,並且大獲成功。弔詭的是,先前證明了中國電影不只有武打片,更有藝術片的這些中國藝術電影導演,下一步竟是創造出具有武打片性質,同時又追求藝術片令人目眩神迷的美學,吸引全球觀眾目光的電影來。張藝謀的《英雄》實際上不只是與「第五代導演」的電影美學驚人地相似,劇情及其背後的政治觀也同樣近似。

事實上,我們也注意到,一般認為是「中國的」武打片,其實通常是香港等地製造的,而香港在大半個 20 世紀之中都是英國屬地,而不是中華人民共和國的一部分。因此「華語」電影這一類目或許更適合用來評價那些以中國方言拍成的電影,別忘了,就連普通話都是中國的諸多方言之一,只不過它是現今中華人民共和國的霸權方言及通用語言。

倘若影評至今多半仍是從電影本身去談論《聶隱娘》,我們是否能指出本片意識型態基底的重大意義?十分耐人尋味的是,侯孝賢起先是作為典型的「台灣」導演而登上國際舞台的,他執導了第一部描述台灣白色恐怖的電影《悲情城市》。因此,侯孝賢也就被國際公認是「典型的台灣導演」,這真夠讓人啼笑皆非。但在《聶隱娘》上映之後,我們恐怕不得不三思。

確實,近幾年來,隨著中國的電影製作挾龐大資源壓倒台灣的電影製作,台灣電影也越來越仰賴中國資金挹注。隨之而來的則是在中國資本流動影響下,台灣電影開始呈現探討統一議題的情節,而且多半傾向於兩岸統一。《聶隱娘》自然不例外。倘若個人見聞有任何參考價值,那麼就我所見,《聶隱娘》上映前的幾週之間,在北京的廣告宣傳比在台北更盛大。

從抵抗國民黨到為「左統」發聲

侯孝賢個人開始被國際上的華語電影評論圈公認為「典型的台灣導演」,是因為《悲情城市》成為第一部批判國民黨在白色恐怖時期行徑的電影。但是侯孝賢的政治觀點實際上更多反映了他與國民黨時代遭受迫害、隨後參加黨外運動在國民黨之外另組政黨,但後來又和台獨勢力決裂的左統人士之間的聯結。既然黨外運動很大程度上,是以反對國民黨為最大公約數的統一戰線,為了共同抵抗國民黨,統獨問題可以先擱置不論,解嚴民主化之後台灣認同的興起恐怕正是左統與左獨決裂的起因。

讓雙方尤其無法調和的,則是民進黨籍總統陳水扁任內大力提倡的台灣本省人民族主義。當然,本省人作為「台灣在地人」指的是早在 1949 年之前即已定居台灣的早期漢人移民後裔,佔總人口數的 86% 。侯孝賢自己作為 1945 年之後來台的 10% 中國大陸移民後裔,即所謂「外省人」,當然強烈批判陳水扁的本省人民族主義。

批判陳水扁任內為強化台灣認同而操作的本省族群民族主義,當然是言之成理的。但想到國民黨統治數十年以來,佔有社會與經濟特權及統治地位的是外省人,侯孝賢不免就像是在對陳水扁任內本省人取得權位,外省人特權不再、喪失發展機會而發出怨言了。侯孝賢也抱怨過族群認同與本省人相異的人拍片得不到補助的問題。可是即使陳水扁任內的族群民族主義確實產生了對外省人的壓迫,侯孝賢的不滿,聽來仍像是美國的白種人在民權運動之後抱怨自己被黑人排擠那樣。

從這點看來,侯孝賢在國際影評人公認他是「典型的台灣導演」,乃至他的電影作為台灣認同開端的這兩層意義上,全都倒退了。侯孝賢宣稱他對二二八事件或日本殖民統治的關懷,並不是要以二二八事件或日本殖民時期駁斥國民黨黨國教育下的漢族中心史觀,而只是反映他那一代人的體驗。侯孝賢也一直對外省人與本省人的歧異輕描淡寫,他說,既然這兩個次族群都能以普通話溝通,族群性格又有共通之處,那麼兩者的歧異多半是虛構的,只是為了認同政治而操弄出來。

尤其不幸的是,由於侯孝賢在國際上成了台灣的代表人物,他對這些問題的發言也就被看作是台灣左派的代表言論!由於國際社會多半不太瞭解台灣族群及次族群政治的複雜之處,侯孝賢的言論經常被他們看作是公正客觀立場的表述。侯孝賢在這方面最該被譴責的發言,當屬「英語世界左派指標期刊」《新左評論》上的一篇專訪,該刊顯然認為侯孝賢的言論足以代表台灣左派,能夠照單全收。

說真的,研究台灣電影的英語世界學者,所討論的課題其實往往落後於台灣學術界及知識圈,而他們至今多半還是將侯孝賢看作典型的台灣導演,而不顧侯孝賢不僅長期支持兩岸統一,如今恐怕更確信統一是歷史必然。這樣的觀點恐怕還會由於他在電影業工作,而受到強化,近年來中國資本的大量投入可能會催生出這樣的論調:從經濟整合的程度看來,兩岸統一將是更不可避免的。

《聶隱娘》的美學

即使《聶隱娘》一如大多數中國及台灣影評人所言,無庸置疑是一部唯美的電影,但在本片精妙的美學光暈之下,卻暗藏著台灣統獨政治的課題。《聶隱娘》大致上是以唐代傳奇小說選集《裴硎傳奇》之中的一部短篇故事為藍本,雖然故事本身的名聲在唐傳奇之中並不特別響亮,它卻為侯孝賢的寓言提供了鋪陳想像的背景。.

而這副圖景整體上純屬虛幻。雖然侯孝賢本人堅稱本片極力忠實於唐傳奇的背景,但無論如何用心還原歷史,全片的人為建構性在對話之中仍然再清楚不過。本片的對話在一個古典與當代中國,大陸普通話與台灣華語的奇異混搭中展開。

有好多次,角色們都刻意在正式場合裡用普通話說古典中文台詞,而後又切換成更趨近於當代普通話的台詞。的確,稱作「文言文」更為貼切的古典中文實際上並非口語,只用於文學書寫。要學會讀寫高度精密的古典中文,必須練習幾年才行。

儘管本片的文言文是用普通話說的,也就是用普通話的發音唸出來,普通話實際上卻是源起於華北方言的近代語。生活在唐代的人說的不是普通話,而是「中原古音」,這種語言如今已亡佚,得經由語言學重建才能略知一二。它後來成為許多現代方言的基礎,包括粵語和河洛語。這似乎顯示出侯孝賢對於失去的歷史整體性的眷戀,只是失去的再不可能完全復原了。但在本片運用普通話發音讀文言文的段落裡,文法和用字遣詞有時卻還是不免掉拍。

更讓人困惑的則是另外幾幕,其中一個角色唸誦著抑揚頓挫的文言文,另一個角色卻是用當代普通話唸出應答的文言文。產生的效果簡直就像是在莎士比亞戲劇裡,一位莎劇演員以純正的伊莉莎白時代英語唸誦台詞,另一位演員卻以現代英語發音回應唸白;雖說抑揚頓挫確實也不是真正的日常生活說話方式,只會在詩歌朗誦的場合用上。

如此這般的斷裂實在令人吃驚。《聶隱娘》怪異地運用「偽文言文」,所造成的混亂與不協調,在在指出本片其實是侯孝賢神話化之後的中國歷史圖像,而不代表任何對歷史的精準還原,無論侯孝賢怎樣強調忠於原味。照這樣推演下來,之所以設定唐代為背景,或許正是因為唐代不但一向公認為典型的中國朝代,更是中華文明的盛世之一。但這些語言上的出入卻揭示了本片歷史敘事的人為建構本質。我們經由本片所看到的更像是某種歷史的擬像,一眼看去似乎是純正的,但卻更加呼應於大眾的歷史想像,而不是準確還原的歷史。

此外,本片既是由台灣導演、台灣編劇催生,並起用台灣演員,全片的對話也就運用了大量的台灣華語。事實上,對白語言和中國大陸普通話是如此不同,竟使得中國觀眾有時難以理解。的確,不管台灣的語言教學課程是如何嘗試著從中國手上爭取學生,中國普通話和台灣華語經常出現巨大的落差,這是因為雙方的語言已經隔離了七十年,在日本殖民統治下成長的一代台灣人說的是日語,不只在詞彙上、也在文法上產生歧異。

在劇本方面也有弔詭之處,因為本片的劇本是由長期與侯孝賢合作的夥伴朱天文撰寫的。儘管朱天文是當代台灣文學的偉大作家之一,她在台海兩岸關係上傾向統一的立場,以及近似於侯孝賢的身為客家人及來自大陸的國民黨外省軍人後裔背景,也是人盡皆知的。當然,人們有時不免猜想侯孝賢或朱天文等人建構的「中國」景象,其實並非全屬虛幻,而是一種心理投射,將想望的美學化烏托邦再現為真實。但也正如語言的無意識軌跡所展現的,無論侯孝賢和朱天文自我標舉的政治或文化認同是甚麼,他們終究不是中國大陸人,這是無可迴避的事實。

而這樣一個美學化的想像圖景,對於中國在侯孝賢的想像中逐漸成型,看來是不可或缺的。倘若本片的場景稱得上「鋪張」,我們或許可以看出中國在侯孝賢的想像中定型成為一個自然之美遼闊無垠的空間。或許作為《聶隱娘》大部分場景拍攝地點的湖北及內蒙古山野確實是這麼美麗。但我們也必須指出「地景」在國族想像上的不可或缺,不論在歐洲國家、中國還是日本,地景在民族國家的國族想像中都具有重大意義,它美化了國族疆域,使之成為浪漫理想化的客體。由此觀之,《聶隱娘》的視覺之美正如中國第五代導演電影中的視覺之美,到頭來或許都具有國族主義的底蘊,反映著更大意義上對於中國的美學投射。

中國與台灣關係的寓言?

也正是《聶隱娘》的劇情,使得人們多半能夠讀出當中涉及台灣和中國的政治意涵。《聶隱娘》的故事發生在脫離朝廷的藩鎮魏博。與本片同名的女刺客隱娘,奉天子之命去暗殺魏博節度使,因為皇帝奉天承運統治萬民,不容叛逆;片中也提到魏博節度使深得人民支持,因此得以脫離大唐朝廷掌控而不致瓦解。

有沒有人看到了台灣的影子?沒錯,這正是中華人民共和國將台灣看作叛離一省的觀點,他們認為台灣能夠作為獨立的民族國家自力更生,是建立在台灣人民的普遍支持上。

儘管這部分在西方觀眾看來混亂難解,因為他們並不熟悉本片引用的或取自傳奇文本的文學與歷史修辭,隱娘的暗殺行動其實是受命於一位奉天子之名執行暗殺的比丘尼刺客。雖然西方觀眾大概會用武打片的方式理解這段情節,但這其實是武俠的修辭,武俠這個文類則正是我們如今耳熟能詳的中國武打片裡許多修辭的起源。

隱娘完全是一個武俠故事的主角,一位「以武犯禁」的「俠」,她在法律規範之外行動,運用高超武藝破邪顯正,然後消失無蹤。更明確地說,隱娘是一位女俠。在武俠小說的傳統裡,俠是一群漫遊在江湖上的人,以執行正義為首要任務,觸犯當朝法令在所不惜。要讓不熟悉武俠小說的人們得以聯想的話,我們或許可以把「俠」類比成義大利式西部片中浪跡天涯的神槍手,像是李昂尼(Sergio Leone)「鏢客三部曲」的主角。當然,「鏢客三部曲」又是以黑澤明《大鏢客》中的同名主角為藍本,這個角色則是日本吸收中國武俠小說原型之後予以文化融匯(transculturation)而產生的。

而在武俠小說中,俠與政府當局的關係始終存在著緊張對立,因為儒家的教訓,是把伸張正義的權力交付給政府的。但俠以義為先、不顧法令的價值觀正與儒家道德相衝突。但在某些武俠故事裡,俠的行動則是奉皇帝之命,甚至儒家士大夫自己都行俠仗義。奉天子之命行事的刺客隱娘這個角色,揭示了俠客仗義的價值觀與儒家忠君至上的價值觀之間的許多矛盾。

可是這樣一來,侯孝賢究竟要透過隱娘一角表達甚麼呢?儘管自己出身魏博,並且一度與魏博節度使訂親,但隱娘終究沒有下手殺他,而是決定帶著魏博的一些親人逃亡。也就是說,隱娘最終選擇了愛嗎?還是俠的價值終究勝過了儒家的忠君之道?更確切的說,隱娘看來就是沒有做出任何具體的抉擇,而是選擇了逃離。隱娘與魏博的命運似乎暗示著侯孝賢自己關於台灣面對中國的命運,以及自身角色的看法。

弔詭的是,侯孝賢的綽號是「傀儡師」,來自於他的一部電影作品《戲夢人生》。或許我們從今以後應該稱他為「聶隱娘」了。

熟悉《聶隱娘》故事文本和歷史的人都知道,其實隱娘最終沒有殺害她的前未婚夫,而是消失無蹤。按照真實發生的歷史,不管隱娘做過甚麼,魏博終究是被大唐朝廷征服了。或許這正是侯孝賢自己對於台灣與中國前途的看法。

要是有人想讓侯孝賢的電影完全與政治潛台詞脫鉤,並斷言侯孝賢純粹是忠於傳奇文本拍出《聶隱娘》,因此本片也就只是為藝術而藝術,這恐怕並非事實。侯孝賢明明有很多同類型題材的故事可以選擇,但他就是選了《聶隱娘》。要是有誰斷定侯孝賢的「藝術家」身分高於一切,從而超脫了一切世俗政治的考量,我們也要指出,作為《聶隱娘》藍本的傳奇文本其實並非最家喻戶曉的。

但侯孝賢終究選了這個文本,因為這和他的政治理念最為契合,能夠透過電影呈現出來。至於侯孝賢一再堅稱的忠於文本,也是因為《聶隱娘》傳奇並不那麼耳熟能詳,使得侯孝賢無須受限於符合閱聽人對一個家喻戶曉的故事適切的改編有何期待,少不了哪些關鍵情節的需求。侯孝賢因此得以按照自己的政治觀點重塑文本。

結語:由政治遁入美學;以拒絕參與迴避政治遊戲

侯孝賢終究是一位帶有左統色彩的電影人。因此,侯孝賢在戒嚴時期也參與了抵抗黨國威權,正如我們在《悲情城市》對國民黨的深刻批判,以及侯孝賢身為第一位敢於以電影呈現白色恐怖的電影人,不顧當時解除戒嚴僅僅兩年,仍在野百合學運爆發一年之前,國民黨仍有可能採取報復手段的英勇表現之中所見。但也正因侯孝賢支持與中國終極統一,使得他和台灣的關係自此愛恨交織,以至於在外省人與本省人認同的議題上提出了應受譴責的論斷。我們在《聶隱娘》裡同樣能看出這點。

將侯孝賢看作典型的台灣導演恐有誤導之虞,許多英語世界學者至今仍然如此。但也不必為了侯孝賢對中國的政治認同就把他釘上十字架。

或許終究是這樣:受困在當年促使他批判國民黨的「俠客」仗義扶弱價值,以及令他忠於中國的儒家道德之間,侯孝賢只想逃離這一切;而《聶隱娘》或許正是侯孝賢遁入美學仙境,迴避政治現實的嘗試。侯孝賢的《聶隱娘》因此以同名主角遁入全片中無處不在的絕美風景之中作為結局,這也正是侯孝賢遁入美學以避開政治的象徵。

但現實並不這麼容易迴避。侯孝賢無疑是明白台灣與中國經濟及政治實力現況的。在《聶隱娘》的製作過程中,侯孝賢似乎就將中國設定為這部電影的重要市場;因此,侯孝賢也就不得不直面自己在台灣與中國錯綜複雜的地緣政治、社會經濟領域當中作為一位行動者的角色。不僅如此,侯孝賢創造的聶隱娘只是讓自己遁逃而不去面對魏博終將被唐朝征服的現實,但選擇從事態中一走了之並不足以消解她的政治責任。侯孝賢也是如此。

從來就不存在一個能讓侯孝賢遁入其中的非政治美學空間。光是製作出這部必定完全被看作「中國的」,而非「華語」或「台灣」的電影,侯孝賢就已經捲入台灣和中國的政治糾葛之中了。侯孝賢迴避政治遊戲圈套的努力是拒絕參與,但一切藝術其實都是政治的。即使他或許想要否認這點,侯孝賢也已經成了遊戲的一分子。