悲哀的是,懂得愛時,你已老去

——旭

你可以沉溺,但不可言說

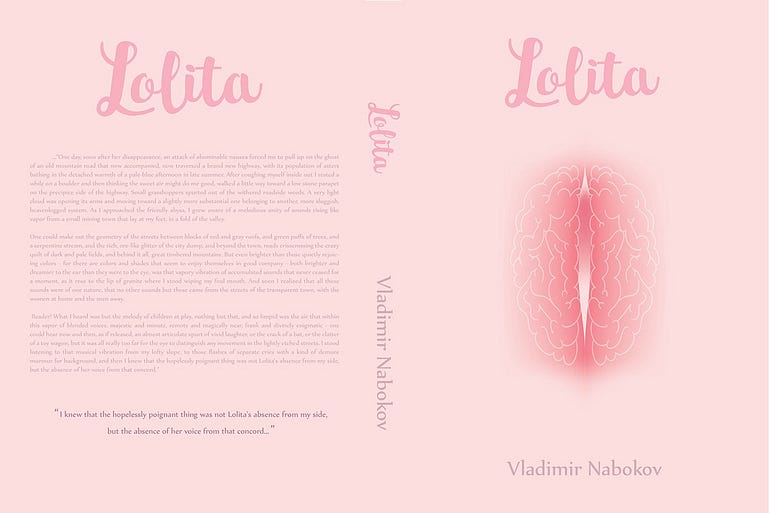

Lolita, light of my life, of my loins. My sin, my soul.

Lo-lee-ta: the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth.Lo.Lee.Ta.

She was Lo, plain Lo, in the morning, standing four feet ten in one sock.She was Lola in slacks. She was Dolly at school.She was Dolores on the dotted line. But in my arms she was always Lolita.

——Vladimir Nabokov, Lolita

洛麗塔,我生命之光,我慾念之火。我的罪惡,我的靈魂。

洛-莉-塔:舌尖向上,分三步,從上顎往下輕輕落下牙齒上。洛。莉。塔。

在早晨,她就是洛,普普通通的洛,穿一隻襪子,身高四尺十寸。穿上寬鬆褲時,她是洛拉。在學校裡她是多麗。正式簽名時她是多羅雷斯。可在我的懷裡,她永遠是洛麗塔。

——納博科夫,洛麗塔

弗拉基米爾·弗拉基米羅維奇·納博科夫(俄語:Владимир Владимирович Набоков,羅馬化:Vladimir Vladimirovich Nabokov,1899年4月22日-1977年7月2日),1899年出生於俄羅斯聖彼得堡市(俄語:Са́нкт-Петербу́рг,羅馬化:Sankt-Peterburg)。

1917年十月革命後,納博科夫舉家離開聖彼得堡,前往克里米亞半島(又譯克里木半島;俄語:Кры́мский полуо́стров,羅馬化:Krymskiy poluostrov;烏克蘭語:Кримський півострів,羅馬化:Krymskyi nivostriv;克里米亞韃靼語:Къырым ярымадасы, Qırım yarımadası)。1918年9月,他們移居至由烏克蘭人民共和國控制的利瓦季亞(Livadiya,烏克蘭語:Лівадія;俄語:Ливадия,是烏克蘭的市級鎮,位於克里米亞半島),而父親則出任克里米亞地方政府的法律部長。

1920年,納博科夫家人遷往德國柏林。父親亦於柏林創辦流亡人士報章《船舵》(Rul’)。1922年6月,納博科夫於劍橋取得法文與俄文學位後,便跟隨家人前往柏林。1937年,納博科夫離開德國,移居法國。1940年5月,納粹德軍進軍法國,納博科夫一家乘搭尚普蘭號輪船前往美國。和那個時代很多作家一樣,跟隨時代的腳步,在歐洲漂流,在美洲紮根。納博科夫在流亡時期創作了大量俄語小說,包括俄語文學《天賦》,但真正使他獲得世界聲譽的是他用英語完成的洛麗塔(Lolita,俄語:Лолита,中文譯為洛莉塔、洛麗泰、羅莉泰)。

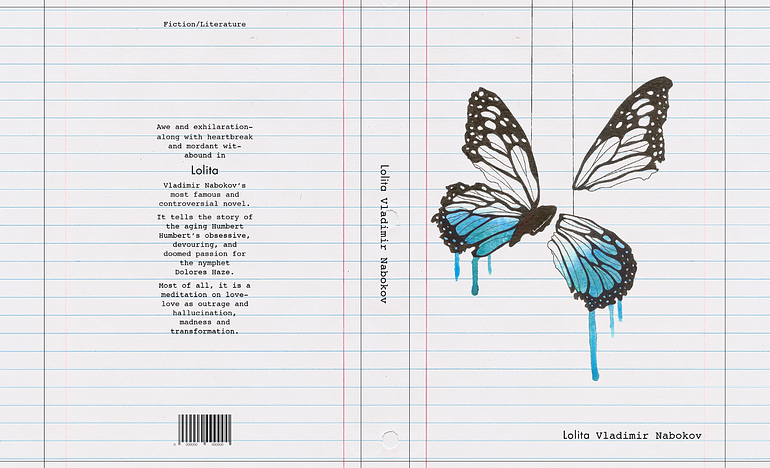

小說以一個四十多的男人亨伯特(Humbert)為視角,敘述他對一個12歲女孩洛麗塔的迷戀。小說引起的爭議似乎已經停留在了它出版的那個年代,現在,幾乎沒有人在去討論小說的道德,而是欣賞納博科夫美妙的英語語言能力,以及讚歎一個移民作家如何逼真地創造了美國的社會和文化背景。納博科夫稱他的寫作不過是一種戲仿。

小說中迷戀女孩的主線是為對弗洛伊德(西格蒙德·弗洛伊德,德語:Sigmund Freud,1856年5月6日-1939年9月23日)學說之戲仿。

亨伯特帶著洛麗塔開車穿越美國,是對美國“垮掉的一代”作家傑克·凱魯亞克(英語:Jack Kerouac,1922年3月12日-1969年10月21日,美國小說家、作家、藝術家與詩人,也是垮掉的一代中最有名的作家之一,與艾倫·金斯堡[Allen Ginsberg]、威廉·柏洛茲[William S. Burroughs]齊名) 1957年寫的小說《在路上》(On the Road) 的戲仿。

洛麗塔和奎爾蒂的幽會,是對古斯塔夫·福樓拜(法語:Gustave Flaubert,1821年12月12日-1880年5月8日)寫的長篇小說《包法利夫人》(法語:Madame Bovary)的戲仿。

其他很多地方都有對各類著作的戲仿。這也體現了納博科夫的一種創作態度。

他用戲仿作為跳板,跳入嚴肅情感的最高境界。

將戲仿作為一種跳板,來向最高層次的嚴肅情感躍進

——納博科夫(弗拉基米爾·納博科夫)《塞巴斯蒂安·奈特的真實生活》

在性中尋找對自我的認知

納博科夫和很多人類歷史上的作家一樣,從情愛入手,只不過走的更遠,更直接。如果人們糾結於洛麗塔的12歲的年紀,那麼紅樓夢裡的賈寶玉其實癖好更甚。大觀園裡面的小姐、丫鬟,其實都是12歲上下啊。襲人和賈寶玉初試雲雨情時才11歲。賈寶玉和秦鐘斷袖時,對方才10歲。歲數在法律上是界限,在文藝作品中不過是夢幻的數字。

人類是靈長類動物界的異類,沒有任何一種靈長類動物把性作為家常便飯一樣隨時、隨地發情。更奇妙的是,性已經成為人類成長的催化劑,是成熟的標誌,是對自我認知的心理邊界。

不要緊,縱然她的眼睛暗然如近視的魚眼,縱然她的乳頭腫脹,溢出乳汁來,縱然她那美麗、年輕、鮮嫩、天鵝絨般纖軟的三角區被玷污了,被撕裂了——縱然這樣,我只要看一眼你那憂鬱的面容,聽一聽你那年輕沙啞的聲音,我仍會萬般柔情翻湧,我的洛麗塔。

——納博科夫,洛麗塔

人在情色中,愛自己。人在情色中,找尋自己的定義。慾念的火,危險的光,天堂中的煉獄,罪惡中寄生的真理。

美、法合拍:一樹梨花壓海棠Lolita (1997)

但那片含羞草叢 ——朦朧的星光、聲響、情焰、甘露,以及痛楚都長駐心頭,那位擁有伸展在海邊的四肢和火熱舌頭的小女孩,從此便令我魂牽夢繞。

——納博科夫,洛麗塔

最好的獵手總是偽裝成獵物

《洛麗塔》是從亨伯特為視角敘述,少了洛麗塔的視角。洛麗塔不愛亨伯特,僅僅是在誘惑和挑逗亨伯特。亨伯特不過是洛麗塔情人中的一個,在他之前,和大她兩歲的巴巴拉磨鏡,和夏令營中一個13歲的少年雲雨。在和亨伯特交歡同時,也在和其他人合歡。

對亨伯特來說,洛麗塔是他的全部。為了得到她,在從夏令營接她出來的當晚,他只訂了一間房,並且在洛麗塔的飲料中下了藥,希望可以在當晚共赴巫山,結果藥對洛麗塔全無效果。本以為再無機會了,誰曾想第二天清晨,洛麗塔卻主動出擊,挑逗亨伯特,來了一場“同諧魚水之歡,共效於飛之願”。

今天,來自世界的二次元愛好者們,還經常以Lolita為主題進行Cosplay。對於這些Lolita少女們,她們究竟是獵物呢,還是獵手呢?

人有三樣東西是無法隱瞞的,咳嗽、窮困和愛,你想隱瞞卻欲蓋彌彰。人有三樣東西是不該揮霍的,身體、金錢和愛,你想揮霍卻得不償失。人有三樣東西是無法挽留的,時間、生命和愛,你想挽留卻漸行漸遠。人有三樣東西是不該回憶的,災難、死亡和愛,你想回憶卻苦不堪言。

——納博科夫,洛麗塔

洛麗塔後來離家出走,三年後種玉,寫信找亨伯特要錢。亨伯特給了洛麗塔400美元現金和2500美元的支票。然後把屋子賣了,拿了買家預付的1000美元房子和契約 — — 他所有的全部財產,這一切都給了洛麗塔。

我望著她,望了又望。一生一世,全心全意,我最愛的就是她,可以肯定,就像自己必死一樣肯定。當日的如花妖女,現在只剩下枯葉還鄉,蒼白,混沌,臃腫,腹中的骨肉是別人的,但我愛她。她可以褪色,可以枯萎,怎樣都可以。但我只望她一眼,萬般柔情,湧上心頭。

——納博科夫,洛麗塔

如歌的行板

納博科夫的母語是俄語,但是《洛麗塔》是英語發表的。這部書的語言非常優美。如果你想學英語,最好的方法就是找一部情色小說去閱讀,而《洛麗塔》(Lolita)應該是不錯的選擇。

我最初感覺到《洛麗塔》的輕微脈動是在一九三九年末,或一九四〇年初,在巴黎,是我急性肋間神經痛發作、不能動彈那個時候。依照我所能記起來的,最初靈感的觸動在某種程度上是由報紙的一條新聞引起的。植物園的一隻猴子,經過一名科學家幾個月的調教,創作了第一幅動物的畫作:畫中塗抹著囚禁這個可憐東西的籠子的鐵條。我心中的衝動與後來產生的思緒並沒有文字記錄相聯繫。

——納博科夫,關於一本題名《洛麗塔》的書

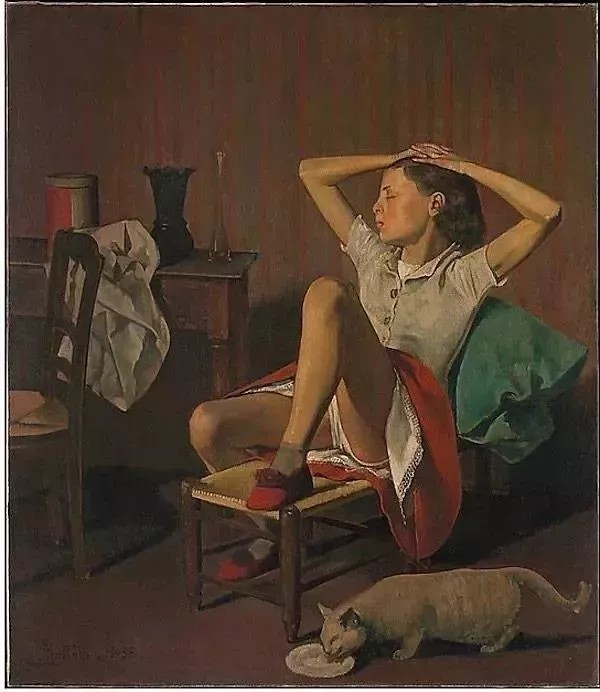

戀童:藝術與法律

戀童癖(Pedophilia)是一種精神障礙,16歲以上的青少年或者成年人患者會認為青春期前的兒童擁有主要的性吸引力,或只有兒童才有性吸引力。卓別林(查爾斯·斯賓賽·“查理”·卓別林爵士,Sir Charles Spencer “Charlie” Chaplin,1889年4月16日-1977年12月25日)無疑是藝術家中最出名的戀童癖者之一,他不停地在工作之餘獵取14歲左右的小女孩兒。對此,卓別林曾如是說:“人生最美好的形態是剛步入青春期的少女。 ”。

巴爾蒂斯(波蘭語:Balthus,1908年2月29日-2001年2月18日,原名巴爾塔扎·克洛索夫斯基·德羅拉, 波蘭語:Balthasar Klossowski de Rola)是另一位具有戀童癖的繪畫大師。2017年底,美國請願網站Petition上,曾經萬人簽名請求大都會藝術博物館“移除巴爾蒂斯具有暗示性的青春期少女畫作,瑟蕾莎之夢(Metropolitan Museum of Art: Remove Balthus ‘Suggestive Painting of a Pubescent Girl’, Thérèse Dreaming) ”。當然,對此大都會藝術博物館的回答是:No .

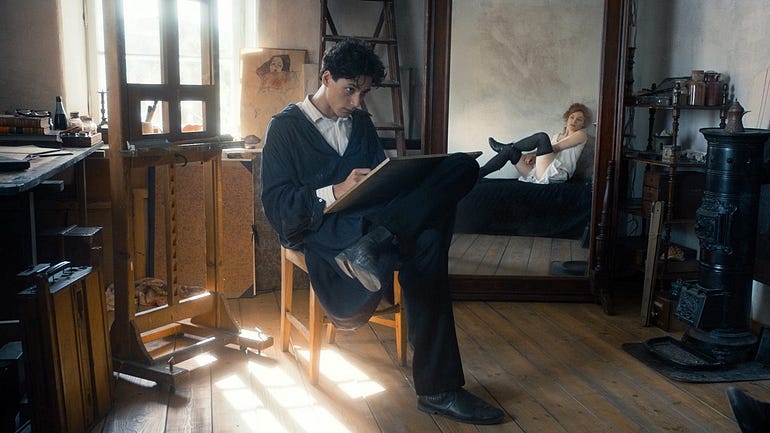

愛就是一切,只要愛,以此來充實我,引導我向著這個方向走去,我的心就在於此,我要將自己的全身心都投入這種體驗……

——埃貢·席勒

伊貢·席勒(Egon Schiele,1890年6月12日-1918年10月31日)是奧地利畫家,師承古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt,1862年7月14日-1918年2月6日),是出身維也納的象徵主義畫家,也是維也納分離派運動最具代表性的成員之一)。伊貢·席勒是20世紀初期重要的表現主義畫家。也是一名戀童癖。他僱傭十幾歲的少女擔任模特,1912年春天,席勒因勾引未成年少女而被逮捕。

最後,再次特別提醒,戀童癖在大多數國家都是犯罪行為。當然,一些國家和地區往往為藝術家們網開一面。

你定得是一個藝術家,一個瘋子,一個無限憂鬱的人,生殖器官裡有點兒烈性毒汁的泡沫,敏感的脊椎裡老是閃耀著一股特別好色的火焰(噢,你得如何退縮和躲藏啊!),オ能憑著難以形容的特徵——那種輪廓微微顯得有點兒狡黠的顴骨、生著汗毛的纖細的胳膊或腿以及絕望、羞愧和柔情的眼淚、使我無法羅列的其他一些標誌一一立刻就從身心健康的兒童中辨別出那個銷魂奪魄的小精靈。她並沒有被他們識別,自己對自己的巨大力量也並不知曉。

——納博科夫,洛麗塔

旭,2022年4月28日

旭:讀書

關注我,和我一起看朝陽;分享我,我們就是世界;贊賞我,我們一起榮耀天地

——旭,日在九天