中國學人獨具的理性自負

閱讀時間約 24 分鐘

有人開玩笑,說杜牧的詩:「清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂,借問酒家何處有,牧童遙指杏花村」每句都可刪掉兩個字,變成:「清明雨紛紛,行人欲斷魂,酒家何處有,遙指杏花村」。刪了以後,語意看來仍是完整的,但是韻味沒了。

同理,《論語》也有人刪,清人馮景《解舂集文鈔.補遺》卷二〈與高雲客論魏序書〉載:「《論語》首章凡三十字。曩估客言,曾見海外盲儒發狂疾,刪去虛字十六,訓其徒曰:『學時習,說。朋遠來,樂。不知、不慍,君子』。簡則簡矣,是尚為通文義者乎?」

如此刪節,主要是刪了虛字,但虛字一刪,味道也就刪掉了。

《論語》等經典,常遭此類盲儒妄人刪削。或刪虛字或刪實詞,基本上都是自以為高明,拿古人詩文當小學作文,以為可以供自己批改一番。

近人論古,尤其具此心態,甚至動輒說古人有漏洞、有局限、有糟粕,某處講得好,可以得個圈;某處不佳、不妥,應予刪去。

我不敢說古人經典名篇都是字字珠璣,一字不可易,更不敢說古人即無缺點無漏洞,但我看現在這些說這類話的人,恐怕距離古人境界還遠得很。

在我,是寧願去好好體會古人言語的。

一、

《論語》首章;「學而時習之,不亦悅乎!」學與習同義,《呂氏春秋.審己》:「退而學之三年」,高注:「習,學也」。

《說文》用「鳥數飛」來解釋習,指鳥學飛的狀況。鳥學飛時要不斷地練習著飛,故習有練習、不斷重複去做的含意。這是學的一種狀態,所以學習兩字往往也合起來成為一個同義複詞。這樣的同義詞,若依上述那種刪文以求簡之辦法,也大可刪並成「時習,悅」。學與習不必重複。

不要以為這只是開玩笑。對孔子這句話,歷來就有不少人是這麼看的。例如清初大儒顏元,號習齋,即取義於這個習字。為何有取於習?因為學與習雖是同義字,但意思仍有區別,習字較多實習、練習之意,較具實踐性。

因此顏習齋說一般人學都只是從書本上誦讀,缺乏的正是實踐工夫,所以他特重習字,把學與習分開來講,並批評朱熹,說:「千餘年來,率天下人入故紙堆中,耗盡身心氣力作弱人、病人、無用之人者,皆晦庵為之也。」

據此說,不正是要把「學而時習之」改成了「時習之」嗎?所重在習而不在學。重習的儒學自然偏重致用,既反對朱熹之「道問學」,也不贊成陸象山的「尊德性」,認為一偏於就書本子誦讀之學,一偏於內養,均乏實踐性。

習齋曾自誇:「如天不廢予,將以七字富天下!懇荒、均田、興水利。以六字強天下:人皆兵、官皆將。以九字安天下:舉人才、正六經、興禮樂」。口氣好大,而其內容均偏於經世致用的社會實踐這一面,是顯然的。

他這種態度,跟王肅注「學而時習之」說:「學者以時誦習之」,恰好是兩個極端。依王注,習只是對所學過的經典不斷溫習罷了。誦是背誦之意,故溫習也只是反覆背誦。

顏習齋的習卻不是背誦。除了篇簡文字之外,加上了演習禮樂。禮樂不是只從文字上就能了解的,須在實習實踐上去體會。

但習齋以此自負並痛罵朱熹,卻沒什麼道理。

朱子《集注》對「學而時習之」的解釋,其實早已明顯偏於習。他首先說:「學之為言效也,後覺者必教先覺之所為」,效法,本身就是一種行動。他如此解學字,學就不再只是誦習了。

接著他又說:「習,鳥數飛也。學之不已,如鳥數飛也」,這麼講習字,固然是古義本義,但前此注《論語》的人可沒說過,他才第一次強調學應該像鳥數飛一般,事實上即是用習來解釋學。然後他再引程伊川說:「學者,將以行之也。立如齊,立時習也」。

這兩段,完全從「行」而不是從「知」去解釋學和習,何嘗教人只在故紙堆中打轉?恰好相反,朱熹根本沒有談到學應該包括讀書這檔事。顏習齋的批評,可謂無的放矢。

由王肅注到邢昺疏到朱熹注,我們還可以發現:整個儒學解釋史即是愈來愈強調習的。在荀子勸學時,對學只界定為誦讀:「其數則始乎誦經,終乎讀禮。其義則始乎為士,終乎為聖人」。

這裡很清楚:學的方法是讀書,讀了書,明白了道理,就能成為士或聖人。讀書的實踐義,是放在學之「義」上說的;與學之「數」,亦即學之方法分開講。

這是孔門言學之原初義,如子夏云:「賢賢易色、事父母能竭其力、事君能致其身、事君能致其身、與朋友交言而有信,雖曰未學,吾必謂之學矣」。本來讀書是為了成為士君子,假如一個人行為上已經是君子了,縱使沒讀過什麼書,我還是要認為他已經學過了。

這前後兩個學字,一指讀書,一指已達到了讀書之目的,是毫無疑問的。因此所謂習,即是說讀了書之後要常溫習,曾子曰:「吾日三省吾身……傳不習乎?」便是習之正詁。老師所教過的課文,必須時時溫習複習。三省吾身中「為人謀而不忠乎」「與朋友交而不信乎」屬於行,傳習者為另一類事,故分開說;如果傳習也指實踐性行為,傳習就會包括了前兩樣。

漢人注《論語》,把學而時習之解為誦習,即本於這個傳統。但漢人治經之病,正在於只會鑽故紙堆,碎義逃難,解「曰若稽古帝堯」竟至二十萬言。以致文武之道佈在方策,而大家只在方策上考究辯論、文武之道到底如何實施卻少績效。

讀書本來是要成就為士君子,結果只造就了一堆在書本子上考來考去、注來注去,而德業心智大都稱不上是君子的人,情況類似今日之所謂學者。這自然就會引發反省。

因此皇侃《義疏》論學,便引《禮記.學記》所記大學教學法說:「一年視離經辨志、三年視敬業樂群、五年視博習親師、七年視論學取友」。離經辨志是讀書的本領,敬業樂群、親師取友卻不是。這就擴大了學的範圍,春夏學詩樂,秋冬學書禮。如此,均不專就誦讀上說學。邢昺《疏》同樣。它把習解釋為「誦習所學篇簡之文及禮樂之容」,更把底下「有朋自遠方來」也解釋為講習。

誦習既已包括了非文字性的禮樂行為,講習更不是文字誦讀,而是一種實踐性的交往研討。到了朱熹,索性把誦讀全撇開了,只從行上說習,並以習為學。

顏習齋搞不清楚這個脈絡,誤以朱子既以道問學著稱,必然是重學輕習的,不曉得不但朱子重習,就是陸王也一樣重習。王陽明的語錄就稱為《傳習錄》,而且這不再是曾子的原義,乃是由知行合一說傳習。

換言之,對習的重視,愈來愈強化,最終是以習為學。朱子學如此,反朱子的也如此;宋明學如此,反宋明的漢學家也一樣。

二、

為何會如此?我覺得是時代使然。在孔子荀子時,能誦讀篇簡方策者少,故學與未學,以是否讀書識字為分,能讀書了,便算入了學,此所以荀子說學「始乎誦經」。

後世讀書人專力讀書,把讀書當專業、當科舉祿利之工具,文字誦讀之功多,儒學原來強調的讀書之義就丟失了,以致後來學者要不斷呼籲,從誦讀轉為實習,才不會喪失儒學的實踐性。如此重習,也確保了儒學的特性。

儒學確實不是一般意義的學問。文字誦記,或構作理論,只是它的「數」,不是「義」,其義是要成就為士或聖人的。

士的人格及其開物成務,均具有實踐性,故非口耳記誦之學所能涵括。儒學在發展過程中,不斷有被異化成為知識性學問的危機,因此愈要強調習。所謂不斷有被異化為知識性學問之危機,指什麼呢?

我可舉錢牧齋《初學集》卷二十三一篇文章來看,此文名〈向言上〉,文曰:

帝王之學,學為聖王而已矣。儒者之學,非所當務也。修身齊家治國平天下,聖王之學也。……太史公曰:以六藝為法,博而寡要、勞而無功,此儒者之學也。……嗚呼,人主不可以不知學,然而人主學聖王之學則可,學儒者之學則不可。夫儒者之學,函雅故、通文章、逢衣博帶,攝齊升堂,以為博官文學掌故,優矣。使之任三公九卿然且不可,而況可以獻於人主乎?

此文把聖王之學和儒者之學分開,一種有經世致用功能,一種純粹是知識性的。錢牧齋認為儒者之學只屬於後者,因此儒者不該去從事治國平天下的工作,或擔任相關職務。同理,帝王也不必講儒者之學。而且,因帝王所應講的聖王之學是從修身講起的,故它與儒者之學的不同,便也顯示了實踐性學問和知識性學問之分。

我們熟悉儒學的人,看見此說恐怕會覺得很怪、很彆扭,儒者之學,不就是修身治國平天下的嗎,怎能分之為二?但假如我們參考一下西方學術狀況,這種區分就很容易明白了。

韋伯(Max Weber)《政治做為一種志業》和《學術做為一種志業》兩本書,不就同樣屬於這種區分嗎?學術和政治分開,是學術獨立的基礎;學者專心治學,只窮究知識問題,不必管政治社會平治與否的問題,亦為學者之本份。

這樣的識見,事實上即是現代性的學術觀。就是現代以前的西方學術,馬克斯也指出過:乃是以解釋世界為主,而不是為了改變世界。

因此,相對於中國,西方特別顯示一種為知識而知識之傳統,近人牟宗三先生稱此為「學統」。中國並非沒有這樣的學統,但學統與道統是混一的,我們只講「道尊於勢」,要求政治勢力,也就是治統必須尊重或依從道統,道統具有在治統之外的獨立性。

可是道統本身卻並不與政治分開,道統就要講政治的政道與治道。政道指政治原則,治道指治理方法。道統要關心這些,故修身齊家治國平天下是一塊兒講的。錢牧齋之說,則是把學統獨立起來,具有類似韋伯那樣區分的意義,與傳統的道統說並不一致。

為什麼牧齋要這樣分?為什麼要放棄歷來知識分子最引以為傲的實踐性?傳統士人「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂」「身無半畝,心憂天下」「攬轡有澄清天下之志」「致君堯舜上,再使風俗淳」「家事、國事、天下事,事事關心」……都是講修齊治平的。

牧齋本身人格可議,難道他立此說以替自己開脫嗎?其實這並非牧齋一人之見,中國學問跟西方相比,雖然特顯它具有非純粹知識性的存在關聯,但知識獨立的形勢仍是不斷發展著的。

這個勢有二,一是知識本身的增益與探究,漸漸發展出它自身的邏輯,而日漸佚離於實踐性活動。這個道理一點也不難理解,「書呆子」這個詞,就指明了人若專注於文獻知識,便可能與生活世界脫節。

依孔門之教,人是應「博學於文」的,可是博學於文,須要徵文考獻,要韋編三絕,要老而不厭不倦,既如此,讀書把鬍子都讀白了,什麼時候才能去治國平天下呢?

其次,知識之探求,無窮無盡。人隨便讀一讀,即以此為敲門磚,去謀其千鍾粟、黃金屋、顏如玉,也就罷了;若一旦鑽研進去,博學於文,就不免如莊子所說:「吾生也有涯而知也無涯,以有涯逐無涯,殆已」。

莊子是反對逐知的,故說有涯逐無涯會「殆」,可是,知識的魅力不也在此嗎?越挖越深,不斷獲得發現的樂趣,滿足好奇。人耽於此種快樂,有時也確會有「雖南面王不易也」的感覺。因此,學問的鑽研,是會讓人跟治國平天下之類實踐活動分開或至少是鬆開的。

以上是從人這方面說,再從知識本身看。

知識領域的廣袤繁複,有許多本與修身齊家治國平天下無關,如研究外層空間幾萬萬光年前某星球之死亡,或若干億年前恐龍等古生物之類。

且知識本身的增益,實如老子說,是「為學日益」,它本身會不斷發展,莊子云:「一與言為二,二與一為三,自此以往,巧歷不能得,而況其凡乎?……有左有右,有倫有義,有分有辯,有競有爭」「彼出於是,是亦因彼。……方生方死,方死方生,方可方不可,方不可方可。因是因非,因非因是。……彼亦一是非,此亦一是非」,越來越分歧、越來越龐雜、越來越多爭論。

這種發展的原理,來自知識本身,並不循著治國平天下的需要。孔子說學而時習之,只是勸學。但學發展下來,便成此勢。所以到莊子時才會對之大起反感。

莊子的處理方式,是跳出這個知識發展的邏輯:「聖人不由,而照之於天」(齊物論)。不由,就是不走這條路子。可是儒家一直沒有離開這條路,仍是順著學的路在發展,結果當然不出莊子所料。

另一個勢,是因知識發展之勢而形成的現實之勢。儒者之學,本來是要修己治人的,但整齊文獻、校勘輯佚、考訂注疏,或究心於草木鳥獸魚蟲,或致辯於章句文字訓詁,或論析天文地理,或闡明典章制度。這些知識,漸成為儒學的具體內容,以致〈儒林傳〉中之所謂大儒,都只以著述見稱,不太跟修己治人有什麼關係。

這時,知識與實踐性活動便已是分裂了的。

韓愈〈原道〉說得很清楚:「由周公而上,上而為君,故其事行。由周公而下,下而為臣,故其說長。」儒家所說的道,固然由堯舜禹湯文武周公一脈傳來,但時勢不同了。堯舜禹湯周公都是君王,其學與行是可以合一的,可以真正施用於修己治人。

周公以後,孔子就已不得位,只能成為「素王」,修己治人之效有點兒不彰。孔子以後,就更不成了,只能說說而已,所以韓愈云「其說長」,越說越多而實皆無與於政事。

孔子孟子荀子之所謂學,都是教人學為君師的。講先王之道,學了以後,一旦有機會就可以勝任君師的角色。可是後來儒者再也沒機會成為君王,遂令其學唯能說之,不能行之。牧齋語,即是在這個現實上說的。現實已是說與行分開了的,那就各安其位各守其分罷。

帝王不為儒者之學,儒者也勿奢望行聖王之事,分道揚鑣,你走你的陽關道,我過我的獨木橋。

牧齋這種態度,其實只是順著現實說,揭露了實況,其他人未必肯如此坦白。但從大家不斷提醒習字之重要性、教人勿僅重知更要重行,便可知知識化的現實勢力強大,諸君雖欲力挽狂瀾,而此勢實不可遏。

五四運動後,受西學影響,知識化更為嚴重,致使當代新儒家不得不重申「生命的學問」之義,強調存在的感受。認為做學問不能只是知識性的客觀了解,更應作用於身心性命上。這是對宋明以來重習或以學為習的回歸。

可是,這種說法大概也就是一種說法而已。當代新儒家最主要的成就,恰好不在其治心養氣或修齊治平上,而在其結合西方哲學論理之方法,以更嚴密的理論、更多的術語、更知性化的表述方式來闡述儒學。

熊十力之借途於佛教唯識學、唐君毅之利用黑格爾、牟宗三之會通康德、徐復觀之參考胡塞爾,皆是如此。

牟先生也明白表示中國尚無學統,應予建立。可見「學而時習之」最終仍是學與習分裂的,言說層面看起來是以習為學,現實上卻是學以致知,並不重習。以合一的,可以真正施用於修己治人。

三、

習,在《論語》中另一處提到,曰:「性相近也,習相遠也」。有點後來俗語說「近朱者赤、近墨者黑」的味道。

孔子經常提到交友和親近賢人的重要,或孟母三遷之故事,都足以為「習相遠」作注解。這時的習,就是廣義的學習,習有親近、狎昵、熟悉諸含義,我們平常說「習慣」一詞,亦本於此。

我們所最熟習的,除了家人便是朋友。所以「友」字跟「習」字還很有些字源上的關係呢!《說文》收錄了一個古文友字,跟習的篆字,僅一筆之差。兩字字義亦相通,《易》曰:「君子以朋友講習」的習,正兼友與習兩義。

講《論語》的人,因此竟或主張「學而時習之」必須解為:學了以後就跟同學講習切磋,不是很快樂嗎?底下兩句則分別是:志趣相投之友遠道來切磋,講習切磋時對方不理解你也不惱怒,不也有君子之風嗎?這完全從習字上講,全章之句都以此字為關目,然後再把習與友關聯起來,於是全章就都是談朋友講習之事了。

如此解義,乃是《論語》闡釋史中越來越強化習,以習為學的一個極端。對全章義理反而是窄化。

對習過分重視而導致對儒學義理認識有偏差,更嚴重的是王船山。那就不是一章一句的解釋問題了,而是整個哲學。

船山《讀通鑑論》主張一種「士之子恆為士,農之子恆為農」的閉鎖式社會,階層間不流動。而為什麼農民子弟就不能成為士呢?他用習來解釋,說兩者習相遠了,故應區隔開來。

可是,依儒家性善論的觀點,人性本善,途之人皆可為禹,怎麼能說市井氓庶中就不能出人才呢?但船山認為人性雖然本善,人雖可以為堯舜,可是那是指可能性。實際上人受限於居處環境的習氣,不免性相近而習相遠,農商市井之人就都不可能有什麼好的。

如此立說,雖然巧妙,但以子之矛攻子之盾,請問:性相近而習相遠,使市井氓庶未能成德、未能為堯舜禹湯者既然在於環境、在於習,聖人化民成俗,豈不正應改善其環境,使之習與性成乎?

船山卻又反對教化,謂「欲滌除而拂拭之,違人之習,殆於拂人之性,而惡能哉」。這不是自相矛盾嗎?可是這是船山學中一大關鍵。

他嚴夷夏之分,認為夷狄絕不能同於中國;嚴君子小人之辨,絕不能讓平民躋身於貴族;平民之中,又賤兵抑商,重男女之別,全都由此立論。

他所嚮往的是古代身分等級制嚴明的時代,孔子以前,貴族尚未凌夷時最好,其次魏晉六朝的士族門第社會也還不錯,唐宋以後,階層流動,士庶無別之社會則是他所反對的。

他把這種上下階層化凝固的關係稱為天秩天序,是老天定下來的秩序。可是這種天秩之形成,並不來自天然的血統及天生才智之殊,而是習所造成。

《讀通鑑論》卷廿說:「秀者必士、樸者必農、僄而悍者必兵。天與之才,習與性成,不可移也。此之謂天秩,此之謂人官。帝王之所以分理人物,而各安其所者,此而已矣」,即指此。

他如此復古,實在與孔子大開平民教育之風迥異。其次,其君子小人之辯,骨子裡仍是儒家德化政治的主張嗎?也恰好相反。

古儒家處於君子小人本為身份之分的時代,努力將它轉為道德之別,船山則主張「君子小人有其大閒」,絕對不能踰越,「君子之於小人,猶中國之於夷狄。其分也,天也。一亂而無不可亂矣」。這與古儒家德化政治的主張,相去亦若雲泥。

再者,依船山之見,夷狄、婦人、商、兵,只能說是具人形的禽獸,不可與言人道。婦人是「幽閟深宮,如圈豚籠鳥之待飼」;夷狄是「虎狼與蠭蠆」「非人」;商人是「人道幾於永滅」;兵將是「類非孝子賢孫」。對於人性具體落在這些族群與類階上所形成的歷史性,船山不是相信於此族群性背後尚有其「貞夫一者也」的人性為其根源。

相反,船山主要是要提醒讀者:「均是人也,而夷、夏分以其疆,君子、小人殊以其類,防之不可不嚴也」(卷十四)。各族群、社會類階背後,同一根源的那個普遍人性,正是船山所不欲人重視的。

也就是說,船山不重視「性相近」,較強調「習相遠」。此為船山人性論之特色。人性固然是善的,但船山特別指出還有個「後天之性」的問題,後天之性乃是人與物相交時,習於外而生於中的。此種習便有善與不善。

他說夷狄小人與華夏君子習相遠,以致其性亦漸不同者,正以此故。因此他的講法特別強調「熏染」,強調「位」。君子小人、夷夏,均因所居之位不同,致有善惡之分。這樣的哲學,乃是重習而形成的一種極端。

可是它也顯示了一個態度,事實上,宋明以後,講儒學的雖然都重性理,但工夫所在,其實更重視後天之性。後天之性,各家說法不一,大部分人不稱它為性,而說是「氣質之性」或「習氣」。

以習說性,於是君子之學,工夫就在落於變化氣質上,以糾正習氣之不善。船山雖認為這種習終究會因「習與性成」,最後變成了性,以致根本無法改變,但重習之態度是一樣的。

四、

這就可以看出《論語》「學而時習之」一語的複雜,學或習,或二或一;習與性,也或二或一。而其間又各有所見,各有所蔽。

而你若要問我孔子的情況到底如何,也會有這些毛病嗎?我們從三個角度看。

首先是「學」。學,如前所說,在孔門主要是指博學於文,因此它基本上是知識性的,後世亦因此而以文獻誦覽為最主要的學習方法和內容,以致越來越知識化。

批評此種傾向者,因而或如莊子要跳離這種方式,或如朱子陽明等要強調習、強調行。那麼,在孔門講知、講習、講博學於文時,其本身是否也有上述知識化之毛病?它克服的方法又是什麼?

孔門無後世知識化之毛病,原因之一是六藝之教本來即與後代教育只偏重書本子知識不一樣。

孔門的博學於文,是在六藝之教的那個基礎上說的。禮樂射御書數,書數甚且排秩在後,跟後世幾乎純以書數為主的教育截然不同。禮樂射御都不是知性之知即能掌握,須有實踐性的操作,亦即要有行與之配合,和道德一樣。

再說六經,禮是要習的,易是要演的,詩則與禮樂射御相同,亦非純粹知識性的,其興觀群怨,言在此意在彼,開發著另一種審美感性之知。

後世文人與學者分途,學者順著理性與知識化的路子走,就越來越遠於詩。詩人也不喜歡學者,覺得學者笨,缺乏詩之興發感悟能力。

孔門何嘗如此?博學的子夏,據說是傳經之儒,但他論「巧笑倩兮,美目盼兮」,孔子便稱其可與言詩,甚至對孔子都有啟發,便是明證。

原因之二,是博學於文之後,並未結束,並不如莊子所批評是逐知不返,因為博學之後還要守之以約。

《論語》有三段,記孔子與顏淵同時說博與約:「子曰:君子博學於文,約之以禮,亦可以弗畔矣夫」「顏淵喟然歎曰:夫子循循然善誘人,博我以文,約我以禮」,博文之外尚須約之以禮,道理跟上述禮樂射御書數之教一樣,都是對於主知活動的一種制衡或調節,而且可以把知識拉歸到自己的實踐性活動上來。

同理,孟子也說:「博學而詳說之,將以反說約也」。這是就學的表達講。博學的人,毛病之一便是炫學。孟子則認為若不能反約,便非真博,只是博而寡要,汗漫無歸,抓不住重點。

這與《大戴禮.曾子立身篇》說:「博學而孱守之,微言而篤行之」,實是一表一裡。

原因之三,是孔門之所謂知,本來就具存有義,樊遲問仁,子曰:「愛人」。問知,子曰:「知人」。〈憲問篇〉又載:「古之學者為己,今之學者為人」。

為己之學、知人之知,絕不只是純知性的,必然要涉及人對自身的理解、人倫關係的體會等等;甚至包括好學本身,所謂「敏而好學,不恥下問」,也是與知分不開的。

這種知,和純粹知性之知,其不同,恰如莊子與惠施在濠上的爭辯。惠施問:「子何以知魚之樂?」是指知性認識之知;莊子說:「吾知之濠上」就是一種涉及存在的知。

在這個意義上,有真人而後有真知,故《中庸》曰:「誠者,非自成己而已也。所以成物也。成己,仁也;成物,知也」。與後世但就文獻知性推理以為知者,迥不相侔。

第二個角度由「習」看。

習,與上述孔門言學言知一樣,均是非語言性的。它固然可指誦讀,但正如朱子以「鳥數飛也」解習那般,並不只是一種語言性的了解。這是它與西方學術最不同之處。

再者,學習,在孔子的表述中,是一個不斷升進的歷程,十五、三十、四十、五十、六十、七十各有進境。學而時習之,時就有經常不斷學的意思;習更是不斷重複著學,學在習中,習在學中。

這種學習觀也與佛教不同。佛教也說要學佛、要覺悟,但佛教的義理跟孔學不同。

孔子盈科而後進,佛陀則一旦豁然,在金剛座上、菩提樹下悟十二因緣。其義理形態,是先悟了這個理,然後再依此理逐層推衍而成一大體系,十二因緣、三法印、四聖諦、八正道,彼此邏輯性地環環相如。這是先問一個人生究竟之大問題,然後再找答案。

即使後來禪宗被認為可能非佛教或逸離了佛教原來的性格,但這種學問型態並沒改變,仍是先問何為祖師西來意、何為一大事因緣、如何安心、生死大事怎麼處、曷為人生之究竟等等究極性的問題。

孔子不是這樣的。

子貢曰:「夫子之言性與天道,不可得而聞也」(公冶長篇),孔子自己說,則是「吾嘗終日不食、終夜不寢,以思,無益,不如學也」(衛靈公篇),荀子也說;「吾嘗終日而思矣,不如須臾之所學也」(勸學篇)。

學與思對舉,而學先於思,也重於思,更不是先想一個人生宇宙大問題,然後由此思慮冥搜之所得,構造為一大體系。

相較之下,一凌虛、一務實,畢竟不同。孔子是下學而上達,佛陀是立理以攝相。在佛這裡,其實是無所謂學的。不像孔門,人皆可以學而時習之,以自求於上達。

佛陀那兒的學則只是學佛,非學佛之悟以另構一理境,乃是學佛所悟之理,再照著佛所給的答案去在人生經驗上找印證。此非為己之學,尤其不能稱之為學。這是論學者所宜分疏的。

十一世紀波斯詩人峨默.伽亞謨的《魯拜集》,郭沫若有譯本,其中有首詩,揶揄當時的神學體系,說是:最初的泥丸捏成了最終的人形,最後的收成便是那最初的種子,天地開闢的老文章,寫就了天地掩閉時的字句。

這譏諷的,不只是創世紀的神話,而是說一切推理演繹的理論體系,其實都是自說自話的自足系統。根據最初的設定,以及自己所規定的推理程序,一步步推衍下去,結論自然也就是如此了。所以說最後的收成便是那最初的種子。佛教和西歐學術之基本型態即屬於此類。

佛教所說,雖極繁賾,但皆不脫十二因緣;論心識,說萬法唯識三界唯心,而心識云云,恰好也採種子說,跟這首詩形成了奇妙的呼應。

儒家之學,卻不是這種型態,最後的收成,絕不能邏輯地由最初的種子決定。學而時習之,進德無疆,「吾知其進也,未見其止也」,其終境是綿延廣遠,可至於無窮的。

推薦閱讀:

中國學問重體驗、講修證。對不對?對!但近年國學復興,卻有不少人在這一點上誤入歧途,或藉此騙人。medium.coma

研究儒釋道三家多年且著述豐富,入世創辦幾所大學且至今奔波於海內外……對於著名文化學者龔鵬程而言,儒釋道不僅是他學術的研究對象,更是他安身立命的一部分。說到儒釋道三家的關鍵概念和思想流變medium.coma

為什麼會看到廣告

66會員

268內容數

留言0

查看全部

你可能也想看

因為你,我學會了獨立 達人高中國中部 九年忠班 江宇芊 你總是充滿著正能量,你總是笑臉迎人,你總是鼓勵我再堅持一下。正是因為有你的存在,我才能從醜小鴨蛻變成天鵝,我才能理解人生的意義。你是我生命中的天狼星,是黑暗中的一把火,也是我的救贖。我將會以你為目標,跟隨你的腳步,就算現在的我瞠乎其後,我也會一步步向前,朝著目標。

2024-01-17

9個安排讀書計畫的方法,升學考試、國家考試、證照考試都適用!(考上北一女和台大的過來人經驗分享)在過去,我並不太愛提起自己畢業於北一女或台大,因為這兩所學校的光環帶給我束縛,勝過於光榮。然而近期因工作需求,我才知道考試準備方法的工具書到底有多暢銷,也是這一刻我才深切地感受到原來會讀書,也是一種天賦,所以這次,我準備了九個安排讀書計畫的撇步跟大家分享,那麼大家就繼續往下看吧!

2023-10-19

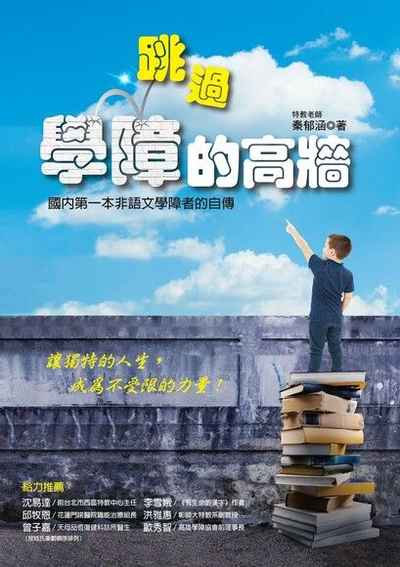

閱讀心得:《跳過學障的高牆:國內第一本非語文學障者的自傳,讓獨特的人生成為不受限的力量》或許你身邊有這樣的人:他們有淵博的知識,常讓人覺得聰明,卻又有著講話白目、不懂察言觀色、生活白痴的特點。另一方面,他們的肢體動作不協調、也常常聽錯話,讓人哭笑不得。事實上,這樣的人可能是未被發現的非語文學障者。本書作者患有ADHD與非語文學障,也因此她更能同理障礙者,並以「特教」為她的人生志業。

2023-09-06

讀書筆記|江戶時代到近現代空間中的規範、制度、人際與國族《花街.廢園.烏托邦:都市空間中的日本文學》這本書在探討日本文學裡面的空間概念。

並不能說很容易讀,因為它其實是一篇一篇的論文集結成冊的,但是真要閱讀也不困難,要說的話,最難讀的應該是序,很像在看數學書,文組人頭有點昏,哈哈。

以下介紹我比較有感觸的幾篇文章。

📖焦土之聖性

作者: 前田愛

2022-06-15

〈美國人類學中博物館的角色〉摘要由於有幾個重要人物和事件的引導,使得十九世紀博物館研究突然且完全的顯現。普特南在組織了哈佛皮百第博物館之後,也建立起美國自然史博物館的人類學部門;普特南也擔任1893年芝加哥萬國博覽會人類學組的監督,並且直接促成費氏博物館的成立。之後,普特南繼續在加州大學成立人類學系和博物館...

2022-03-12

文學和故事|關於國中同學Lily的一切:做一個特立獨行的人她說:獨特有什麼不好?為什麼要為別人委屈自己? 其實離得越近越是迷惘,我一直猶豫這是否是我想要的生活,但猶豫的同時我在前進,但我想說的是 ,時間一定會把我們生命中的碎屑帶走 、漂遠, 而把真正重要的事物和感情替我們留下和保存。

2021-09-29