「香港未來屬於人民。」

2016年時,一位年輕導演在他的第一套紀錄長片中,用影像為香港寫下了一則這樣的備忘。

事隔五年,他再次忙著另一套新片《憂鬱之島》的後期製作。

「你覺得未來會是怎樣?」

「香港?」

《憂鬱之島》眾籌計劃的宣傳片第一個問號,是關於香港的未來,導演陳梓桓似乎沒有歇息,仍舊在這個問題上沉思。

「關於香港電影呢?」

「我覺得還是可以繼續拍下去。」陳梓桓眼神堅定地說。

那天,筆者與同事來到陳梓桓的工作室,他顯然有點疲倦,電腦螢幕顯示的是《憂鬱之島》的剪接內容。暗黃的燈光下,長桌上是放著他們剛吃完的外賣飯盒,同場還有「平地映社」的節目策劃何梓埼與蔡浩泉。

「我有時會亂想,在監獄也可以畫Storyboard(分鏡)。

疫情持續,加上《港區國安法》通過,電影製作陷入停頓、戲院關閉、抗爭電影受打壓⋯⋯,陳梓桓認為最壞的情況仍未發生,「只要不執著於放映的媒介,我覺得題材是禁絕不了的,資金更加不是一個問題,我隨時可以回歸一萬蚊完成一條片!」在他的眼中,沒有拍不了的電影,即使身在牢獄,也可以流出一些Storyboard(分鏡),讓外面的人拍成電影。

「在伊朗,這個極端的國度,也有前衛的電影出現。」陳梓桓說,「無論如此,堅持繼續拍電影。在這個情況之下,好像會令電影更自由。」我想起Jafar Panahi(賈法爾·巴納希),一個背著「二十年不准拍戲」禁令的導演,以行車紀錄儀拍攝出《伊朗的士笑看人生》這部以抵抗極權的電影,巴納希更因此獲得柏林影展金熊獎的殊榮。

從「做影像紀錄的人」到 Filmmaker ( 電影工作者 )

官方資助 大陸合拍非唯一出路

回想最初,陳梓桓拿起攝錄機到抗爭現場,是2010年的「反高鐵」運動,「當時的我,連對焦也不懂,只知道自己是一個在示威現場做影像紀錄的人。」後來完成了關於雨傘運動紀錄片《亂世備忘》後,「我開始清晰自己是一個Filmmaker(電影工作者)。」

除了很實在地拍香港的故事之外,陳梓桓的影像多了自己的創作意圖,不會侷限於一個電影形式,例如在紀實的影像上,加入劇情的元素,「我在完成了第一部片後,最大的疑問是在獨立的製作之下,是否不容許有一些『大想頭』的創作思念呢?所以《憂鬱之島》成為了我的電影試驗。」

除了在創作概念上的突破,製作形式上,《憂鬱之島》亦走了一條不一樣的路,「在香港,很多導演會很習慣地用一些現有的方法去完成一部電影,例如:電影發展基金的資助、藝術發展局主辦的短片競賽等等,但製作電影還有其他可能性。」

以《憂鬱之島》為例,以「網上眾籌」作為籌集前期製作資金的方法,更放眼世界,與日本太秦株式会社作為聯合製作單位,積極參與亞洲、澳洲、北美及歐洲的提案大會,令到一部講述香港抗爭的本土電影能夠在外國得到關注,提高在外地戲院上映的機會,同時在避免依賴單一的資助下,導演亦可以忠實於自己的拍攝題材。

黃色電影圈 革新的不止「主流」

需要革新的還有「獨立」

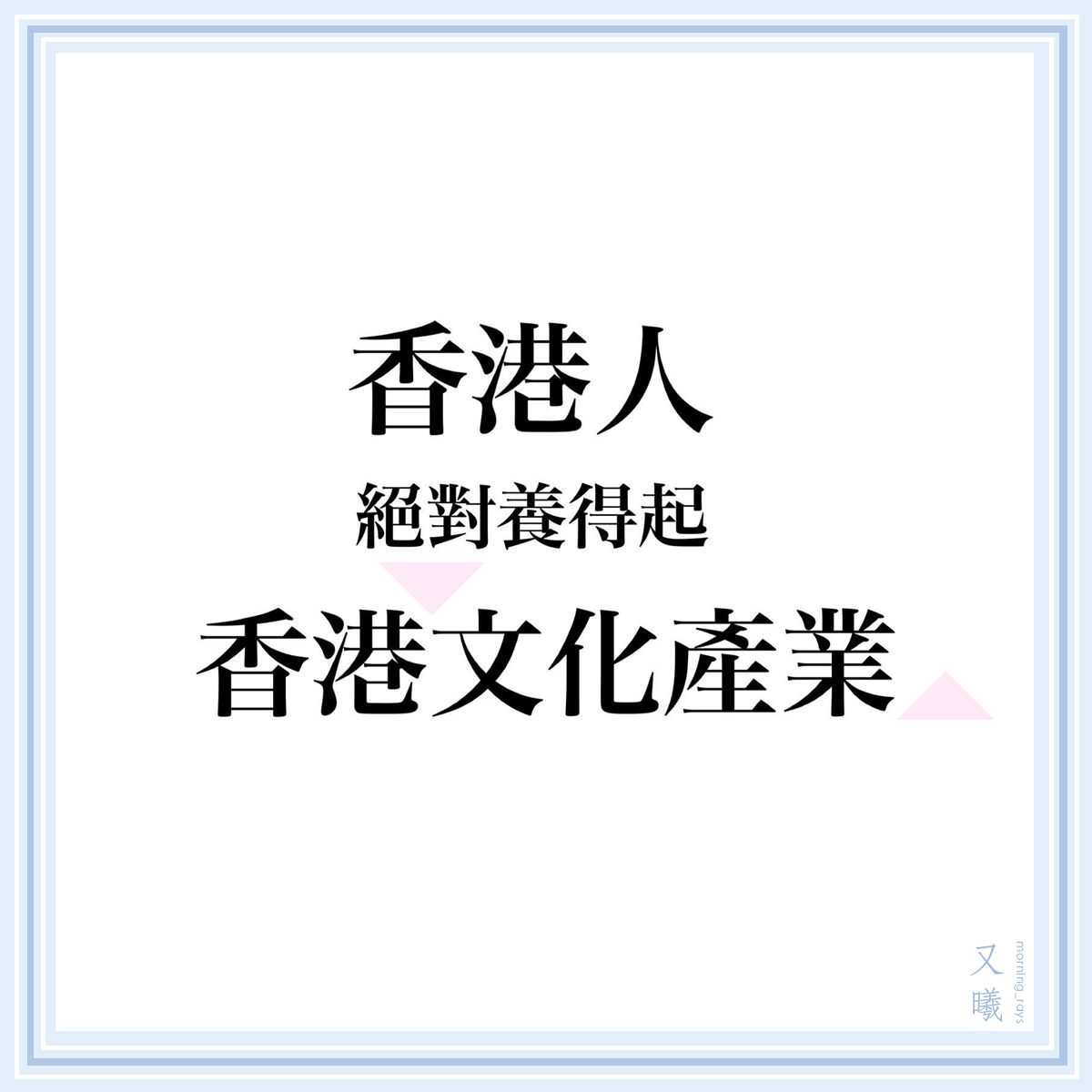

自2019年的反送中運動開始,香港人的本土意識增強,不止外出餐廳吃飯要選擇「黃店」,回到文化產業上,亦有人提倡建立「黃色電影圈」。

「我們好像說得很Indie(獨立)、很貼地,但是否代表我們不需要經過一個商業制度的洗禮呢?」

陳梓桓坦言,在這個圈子裏的觀眾很直接的,例如有很多支持《憂鬱之島》拍攝專案的香港人,均有一個很明顯的共同期望,就是一個宣傳香港抗爭運動的機會,導演不用轉彎抹角,直接把所有警暴的片段湊合起來,

「這樣就值得『課金』(贊助專案)了!」

「但到底有沒有觀眾是因為你是在做一個藝術作品,或者是一部電影而支持你呢?」

坐在旁邊的「平地映社」的節目策劃,亦為多部獨立電影監製何梓埼插話。

陳梓桓想了想,

「真的不知道呢。」

「如同梓桓所講,我們的思維上是要有轉變,不止主流的電影工業需要革新。獨立的電影圈更需要革新,不止是製作層面,而是整個脈絡,當中包括電影節的節目、評論、教育等等。」

何梓埼續說,

「獨立電影不是永遠與主流對立,一牽涉到錢,獨立電影人同樣要面對商業的考慮。」

「平地」全新節目 讓影像增加被看見的機會

正因如此,何梓埼認為獨立的電影圈需要溝通,

「最理想的狀態當然是互相扶持,所以希望是次的新節目能夠促進交流,有助香港電影工作者開拓海外視野,與外地電影人建立合作關係。」

多年來專注電影行銷的蔡浩泉說,

「在iTunes、電視、戲院這些放映的渠道下,影片一般需要經過複雜的篩選。」

透過跨國的合作,有可能會令到香港本土的電影有更多被看見的機會。

電影有很多東西是可以被顛覆的

「電影一定要入戲院看;紀錄片、動畫不是電影;電影是娛樂,不要碰政治;短片不是電影⋯⋯」

陳梓桓張開手掌,用手指逐一數著。

「電影有很多框框,其實我們都可以拋掉,這些東西有時候甚至矮化了自己,侷限了創作。」

這個年頭,政府也喜歡把人民放進他們指定的規範中,強制這樣,立令那樣,在他們一錘定音後,社會的反抗聲音漸漸變弱。在權貴眼中,政權是很容易被顛覆的。

今天,有三位電影人提醒我們:

電影也是可以被顛覆,並且需要被顛覆。

電影是屬於自由的。

在去年的十二月,《誌》收到一份來至「平地映社」節目策劃何梓埼、蔡浩泉的新聞稿,當中最吸睛的是他們對獨立電影的看法,「獨立電影是進行式,形態隨時代演變,唯一不變的是自主的創作精神」。

香港電影風光不再?

但仍然有人認為「革新」是能夠尋求出路。

「如果十年後,有新一代的人出來要革新我的話,我會很高興,這正正代表著另一個新思潮的開始。」

何梓埼笑說。

(2021年2月,曾刊於香港媒體《誌 hkfeature》)

|不定期更新|Instagram:@shit.will.come.true