我哥超光曾和我說,他非父母之子。

那時是暑假,父與母跟團三天兩夜旅行。我十四歲,才剛來T城一年。

T城之家是一個普通的公寓。我們從陽台進出,鞋子常常零零落落地擺滿整個陽台。客廳是木地板,擺放著竹藤沙發椅,茶几下常備有圍棋和跳繩。那是屬於超光的玩具。當然,其他物品如書櫃中的字典、牆上的獎狀、電視櫃上的平衡鳥,都是屬於超光的。不過,它們也早被遺棄——被超光本人遺棄,卻仍凍結在原地,被父與母強行留住。

每次我看到那些獎狀、獎座十年如一日地陳列在那兒,我都覺得刺眼。彷彿是那樣驕傲,卻又好像是不希望孩子長大,希望孩子永恆留在過去一樣。即使是六年前超光已棄家,父與母分別過世,他們都未曾將那些物品收起。

那一日,當時已十九歲,剛剛成年的超光,就是那樣懷抱著一隻舊錶,一邊和我說出他將棄父棄母的預言。

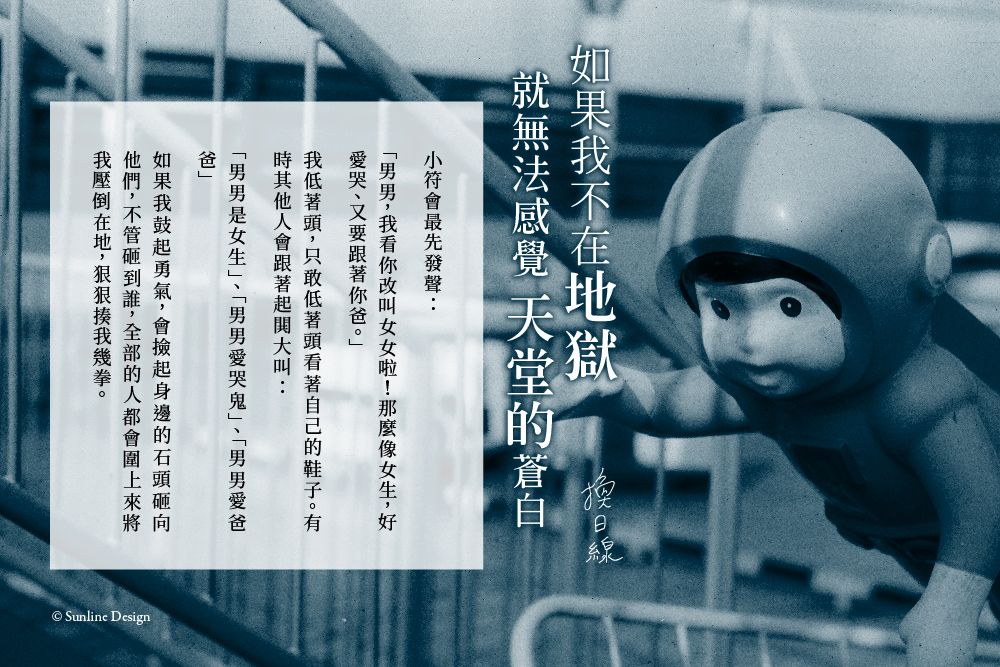

五歲至十三歲我都住在山中的叔父家,十三歲夏天才搬至父母與哥的所在地T城,並進入了當地的國中就讀。人生地不熟、與分別八年的父母幾乎是陌生人、突然繁重的課業與升學壓力、完全跟不上大城的孩子們的流行和娛樂,種種困擾讓我現在還真是懷疑我到底是怎麼度過的,所謂的青春期就是這麼慘白模糊一片。

不過,這大概不稀奇,很多人的青春期都很慘澹。現在想想,因為太多焦點、太多茫然不知所措,我反而說不出我當時對哥的第一印象。

我十三歲前從未見過哥。我出生時,我們家是住在南端的B城,當時我們家的房子很大,有點類似四合院,我和照顧我的保母多半自己活動,父母很忙很少探望。而哥當時則好像因為什麼原因,沒有住在這棟樓院。B城天氣多半很熱,陽光很大,所以我對在B城短暫的幼年生活回憶雖然模糊卻很美好,彷彿是自由自在地。隱約知道只父母好像不太喜歡自己,並且有一個完全陌生的哥哥。我的保母很疼我,是第一個對我好的人,而她如今也已經過世。

剛搬到山中叔父家時,搬到那痛苦之屋時,對幼小的我,似是晴天霹靂。說是晴天霹靂好像還是太誇張了,比較像是從溫暖的陽光下被拉至死白的人工光線下罰站吧。

話說遠了。我哥超光,一直到我十四歲暑假才在T城我們的家現身。當時超光剛進入名校大學就讀並住校,放假回家休息。說是休息,其實根本就是不斷應付父母。從早到晚不是吃水果喝茶看電視就是來下棋,然而我哥超光,仍是面色不改。

原來,那就是我人人稱讚的兄弟。當時我已聽膩大人們讚美我哥。實際見到本人時,好像已經麻木。好不容易放了暑假,至少暫時不用看見討厭的同學,踩著難得雀躍的腳步回到家父母卻不是一如往常的冰冷互動,而是忙著準備哥回來的事。家暫時熱情了起來,至少表面上是,居然還讓我有點失望。我只想要好好一個人安安靜靜一下。還好,父母對我吃完晚飯就躲回房中已經習慣且無視,也沒有在哥面前數落我,至少還保有我一點點尊嚴。

「隱玉,那是你哥哥超光。來,你們長這麼大,還沒見過呢。」

我甚至想不起來有沒有人對我說過這句話。

父母不在的那三天兩夜,超光與我負責看家。

無論如何,超光仍比我年長,自然須負起看照我的責任。父母也僅是簡單說了幾句,不要讓我餓著了之類的,就這樣隨便交代了超光。他們離家的第一日,是我來到T城之後,最安靜快樂的一日。

一整天超光只和我說了一句話。「我會把飯買來放客廳桌上,你自己要吃喔。」然後,就整日不見人影。

第一日,我如平日週末九點起床。超光放下早餐和我說完那句話後,就回了他房間。我在客廳一人默默吃著蛋餅喝著豆漿,享受著難得的安靜,不用再戰戰兢兢看父母臉色,感動地甚至要流淚。

沈默的T城之家,竟然還有些美麗。

巨大的維尼熊、數疊充滿灰塵的國家地理雜誌、放有紙星星的玻璃天鵝、父專用的藤編個人椅、綠白相間的電話、天堂鳥假花、水果月曆。

我在客廳木地板上呆坐至午後,夏日的陽台傳來遠處一些人聲喧鬧,狗叫,還有車聲。T城之家是我住最久的屋,這個平凡的公寓承載了父母對哥的期望與失落,以及他們二人的病與死。

第二日,我睡到午後一點。前一日我熬夜玩電腦,簡直樂翻了,彷彿忘卻所有在這個家的煩惱。但我起床後,一進入客廳,一切又好像不一樣了。

客廳仍是靜悄悄的,只有壁鐘笨重的走路聲。一包蔥油餅和米漿、一碗榨菜肉絲麵放在桌上,裝麵的塑膠袋中還有霧氣,但仍不見超光的人影。我吃完麵後,又補吃早餐的蔥油餅和米漿,吃到好撐。我緩慢地硬要吃完所有的餐點,突然間,在安靜之中,所有來到T城的委屈又漸漸升起。

我想離開這裡。我要離開這裡。我看著大門及陽台上依舊美好的陽光,身體卻一動也不動。腦中想過所有離家出走的可能,甚至想到山中的痛苦之屋,卻還是動也動不了。

這時候,超光出現了。

他從房間出來,慢慢走進客廳。看我盤腿呆坐在地板上,好像也覺得有點尷尬。他什麼話也沒說,又回去了房間,過了一會又出來。

吃完了吧?都吃光了?不會太飽嗎?

超光說,並收拾起垃圾。我沒有應聲。看我沒有回應,他又默默站在我身後一陣。

最近,我去了B城。沒想到,超光開了話題。

B城還是很熱。我好久沒回去了,你出生時,我就離開B城了。大學同學約去B城玩,我才知道原來現在B城旅遊這麼熱門。你知道嗎?你會想回B城看看嗎?

我仍沒有出聲。默默地,心中有一股憤怒。什麼回B城、去A城——我根本不知道什麼回去。我不知道家在哪裡。我沒有家。可能曾經在B城,但如今也不在了。不是B城、更不是痛苦之屋,也不是現在的T城之家。我沒有家。可能,我也不是個兒子;甚至,不是一個人。

當時會寫日記的我,可能把這些悲慘而有點中二的句子寫了下來。我遲遲未回應,超光也未再說話,我就獨自在腦中繼續寫著日記。

突然超光走到我身前蹲下,低頭從口袋拿出一支錶。

這是一隻史奴比的石英錶。爸媽之前送我的。

我沒說話。

我戴過一陣子,但後來,我就不喜歡了。

我沒有抬頭看他。不喜歡的錶才要送我嗎?以為我是小孩子想討我歡心?我的忿怒繼續燃燒,先前因為超光的沈默不管事而對他誤升起的親近感頓時消失。

將飯放在桌上就離開,說是體貼,其實仍是漠不關心。赫然間我亦體悟到或許我渴望獲得他的關心——我優秀的哥哥的關心。我不過是個平凡的小孩,無法長期承受大人的無視或缺席。我既悶且苦,強忍著眼淚,仍舊一句話也沒說。

不過,或許我錯了。當時的超光也還不是一個大人。

其實,我不是爸媽的兒子。

我終於抬起頭看著超光。

他也回看了我。

正當我驚訝迷惑時,他突然轉身往陽台走去。他背對著我高舉起史努比錶,將它在空中甩了幾圈。然後——就從陽台丟了下去。

外面傳來一個輕物落地之聲。巷子人車依然喧鬧,沒有改變。

超光轉過身。因為逆光,看不清他的表情。

他好像笑了。我愣住了。過一會,他就開門,離開家,出去。

這件事後來十幾年來,我與他二人都未再提起。那隻史努比錶先前一直放在超光書桌上的玻璃櫃中,我偷偷進他房間看過。那隻錶很可愛,應該不便宜,看起來保藏也良好,我還以為超光很愛惜。

我不知道為什麼他要將錶丟到樓下。我當然也不知道,他為什麼要說他不是爸媽的孩子的謊言。多年來我也曾懷疑他說的是真話,而偷偷在家中翻箱倒櫃,找到了超光的出生證明。除非有什麼驚人之謎,否則,他應是父母的兒子沒錯。

是說給小孩子聽的謊言嗎?為了什麼?求得一點兄弟間的共感?雖然我是被寶貝得不得了的兒子但我其實也不屑爸媽他們很煩這一隻小孩子戴的史努比錶是要寶貴多久啦啊是這樣嗎?

沒有人知道。我哥超光,就是一個謎。

這麼說來,這是我記憶中超光唯一做過的一個「失序」的舉動。不過,我也從未參與他在父母眼下之外的私生活,也不知道私下或獨自一人的他究竟是怎樣的一個人。

當年的我又驚又疑,但什麼也問不出口。父母不在的第三日,就在炒飯和冷掉的餛飩麵之間悄然度過,我沒有再和超光有任何互動。第三日深夜,父母歸來,帶著要給哥的禮物和敷衍我的東西,我短暫的假期也就此結束。

老實說,因為這一件棄錶之事,我確實對超光多了好奇。或者,也有那麼一點點奇異的同理。

那麼,超光的目的達到了嗎?兄弟之間一點點的同理心,有成就了嗎?往後的十幾年來,這一點點脆弱的同理,仍舊貧乏,甚至崩解。接著,就是他的消失。

還有一點,或者應該是最重要的一點——我想來,仍升起一股悲憤。

當時超光已十九歲,就算大人不明說,以他的冰雪聰明,我想他也應該知道當年我是為何而被遺棄於痛苦之家。

他卻當著我的面說自己非父母之子。

即使現在想起,我仍舊感覺憤恨又羞恥。怒於受到不對等的待遇,恥於仍渴望得到他們的尊重。這樣宛如八點檔的家庭劇碼一直到父母死前仍不斷上演。失去超光後他們便稍微將期望放在我身上,直至D流產後這期望也跟著再度胎死腹中。

不論是人子、人夫或人父,我都是輸家。於是父母死後,我逃離一切身份,竟選擇在山中重建屬於我自己的廢屋。

而我唯一的兄弟,則是一點消息都未再有。