大家早安,延續前幾篇 g-line 至 ArF 的光刻波長演進歷程,今天我們要回到這場技術長征的數學起點。在半導體的每一次縮小中,除了波長 λ 與鏡頭孔徑 NA 的進步之外,還有兩個符號決定了能印多細、能印多穩,那就是 k₁ 與 k₂。

這篇文章將解釋這兩個常數如何定義光刻解析度與製程窗口,也為之後的 EUV 與 High-NA 系列篇章奠定理論基礎。

(延伸閱讀:光刻演進 1/ 6|g-line 時代帶動半導體微影量產的起點、光刻演進 2/ 6|i-line 技術推動亞微米突破與日本設備崛起、光刻演進 3/ 6|KrF 深紫外光登場讓製程跨入新世代、光刻演進 4/ 6|ArF 技術展現 DUV 的極限與持續用途)Rayleigh 公式:解析度與景深的雙重刻度

光刻解析度可由 Rayleigh 公式簡潔表達

其中

- λ:曝光波長(EUV 時代為 13.5 nm)

- NA:數值孔徑,決定光學系統能收多少空間頻率

- k₁:影響橫向解析度的製程因子

- k₂:影響縱向景深的焦距容忍因子

λ 與 NA 屬於設備極限,而 k₁、k₂ 是工程極限。它們代表在相同物理條件下,工程師如何透過照明模式、光罩結構、光阻材料與演算法設計,推動成像能力的邊界。

k₁:解析度的試金石

k₁ 是 Rayleigh 公式中的製程因子,代表

在固定波長與鏡頭開口下,系統能否逼近繞射極限

在早期的 g-line 與 i-line 光刻中,k₁ 約為 0.7~0.8,製程寬鬆、成像清晰。但隨著波長固定在 193 nm、NA 難再提升,業界開始只能透過降低 k₁ 來榨出解析度。當 k₁=0.5 時,系統已接近理論邊界;而當 k₁ 低於 0.35,整個成像幾乎在繞射邊緣運作。 因此產業間流傳一句話:「每降低 0.1 的 k₁,都要付出倍增的製程代價。」低 k₁ 意味著影像對比下降、焦距容忍度變窄、光罩誤差放大。為了維持穩定,工程師必須同時導入 偏軸照明 (OAI)、相移光罩 (PSM)、曲線光學鄰近修正 (OPC/ILT) 或 多重曝光技術 (LELE、SAQP)。

到了 k₁ ≈ 0.25 時,成像幾乎完全仰賴 ±1 階繞射光干涉,任何相位偏差都可能導致對比崩潰。

從光柵到繞射:為什麼 k₁ 有 0.25 的底限

要理解 k₁ 為什麼不能低於 0.25,必須回到光的本質:繞射 (diffraction)。想像一個線與空交替的光罩,週期為 p。它對入射的平行光就像一個光學柵欄,會把光能分散到不同方向。 這些方向稱為繞射級次 (diffraction orders),記為 m=0,±1,±2,...

每個級次對應特定的空間頻率(每單位距離內圖案重複的次數):

其中

- m=0:直通光(0 階),方向與入射光相同;

- m=±1:第一階繞射光,略偏離中心;

- m=±2:第二階繞射光,角度更大。

繞射角滿足

投影物鏡不是無限大,它只能接收有限角度內的光。能接收的最高空間頻率由數值孔徑 NA 決定

也就是說,鏡頭只能收進頻率 ≤ fmax 的繞射光;太高頻的成分落在光瞳外,無法參與成像。如果鏡頭只收進 0 階光,畫面會變成一個模糊亮斑; 若能同時收進 ±1 階,它們與 0 階干涉,便會形成線與空的條紋。 想要更小線寬,就得依賴更高階的繞射光,但這些往往超出 fmax,鏡頭無法捕捉。因此 NA 與 λ 直接限制可用的最高繞射階次,也就限定了解析度。

在軸上照明(含 0 階與 ±1 階)下,兩束干涉角為 θ,條紋間距

若改為離軸照明(僅 ±1 階互相干涉),夾角變成 2θ,條紋再縮一半

這組條件稱為兩束極限 (two-beam limit),是單次曝光的物理下限。再往下(如 k₁=0.2)就沒有更高頻可利用;即使有,也因能量過低或相位不穩而失效。

k₂:景深的守門人

如果 k₁ 掌管橫向解析度,那 k₂ 就決定製程穩定性。高 k₂ 代表焦距容忍度大,低 k₂ 則意味著對焦要極精準。隨著 k₁ 下降,k₂ 幾乎總是同步變小。原因很簡單:低 k₁ 依賴更高空間頻率成像,而這些高頻分量對離焦最敏感,幾十奈米的 defocus 就足以讓影像對比崩潰。這形成了光刻中最根本的矛盾:解析度與穩定性永遠在拔河。

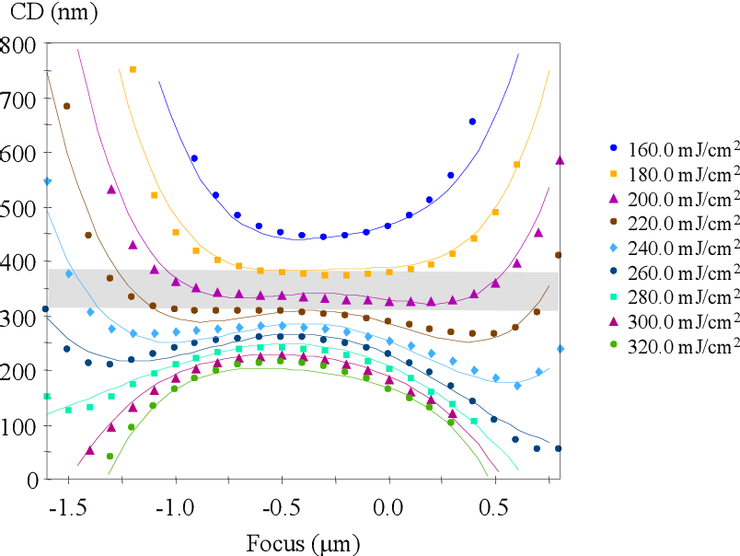

曝光-對焦曲線(E-D curve):工藝窗口的真實樣貌

在實務上,工程師不直接看公式,而是觀察 E-D curve。對一個圖形,掃描不同曝光劑量(曝光能量,也就是光阻在曝光時接收到的光劑量,Exposure dose)與對焦偏差(對焦偏差,指曝光時焦距離理想焦平面的偏移量,Defocus),測量晶圓線寬 (CD),即可畫出 E-D 曲線。在「CD 偏差不超過 ±10%」的條件下,灰色包圍的區域就是該圖形的可用窗口。

把多種圖形的曲線疊加,交集區域就是整體的 Process Window(工藝窗口)。 高 k₁ 時:各圖形的窗口重疊寬鬆,良率高。 低 k₁ 時:E-D 曲線收縮,交集變小甚至消失。 因此,k₁ 與 k₂ 的關係,最終都會反映在 E-D curve 的形狀上。

EUV 的新舞台

EUV 光刻把波長縮短至 13.5 nm,使得相同線寬對應的 k₁ 回升,製程看似再次寬鬆。例如 32 nm 線寬:在 ArF 浸沒式需 k₁ ≈ 0.25,在 EUV/NA=0.33 下回升到 ~0.6。但這並不代表問題解決,因為 EUV 的 k₂ 變得更難

- 高吸收率 → 系統需在真空中運作,反射鏡效率有限

- 光阻必須極薄(<50 nm) → DOF 進一步縮小

- 高 NA EUV (0.55) → 解析度更高,但焦距容忍度更窄

換句話說,EUV 在 k₁ 上得到喘息空間,卻在 k₂ 上進入新的瓶頸。

另一個常被忽略的問題是 MEEF(Mask Error Enhancement Factor)

MEEF > 1 代表光罩誤差在晶圓上被放大。在 EUV 時代,MEEF 常達 2–3, 這意味著光罩誤差若有 1 nm,晶圓端的圖形偏差可達 3 nm。因此低 k₁ 製程不只是能印出,而是能否穩定印出。光罩精度、相移控制與 OPC 校正的難度都成倍增加。

(延伸閱讀:光刻演進 5/6|EUV 光刻技術成為先進製程的唯一選擇)

k₁ 與 k₂ 並非冷冰冰的係數,而是光刻工藝哲學的投影。

- k₁ 越低 → 解析度提升,但 MEEF 放大,OPC 與光罩成本上升

- k₂ 越小 → 景深變淺,E-D curve 收縮,良率下滑。 真正的挑戰,不是誰能壓低 k₁,而是誰能在合理成本內、於縮窄的 k₂ 窗口中維持穩定

這對矛盾,貫穿了從 g-line 到 EUV 的每一次突破。