引言:為何善良的人們依然受苦?

我們都曾如此叩問內心:為何在這個世界上,許多勤懇生活、心懷善意的人們,依然深陷於貧困、疾病與絕望的泥沼之中?一個最常見、也最簡單的答案是:「因為他們不夠努力,或者做錯了選擇。」然而,倘若我們願意暫時放下這個論斷,以更深的慈悲與智慧去凝視,或許會發現一個更為複雜,也更接近真相的答案。

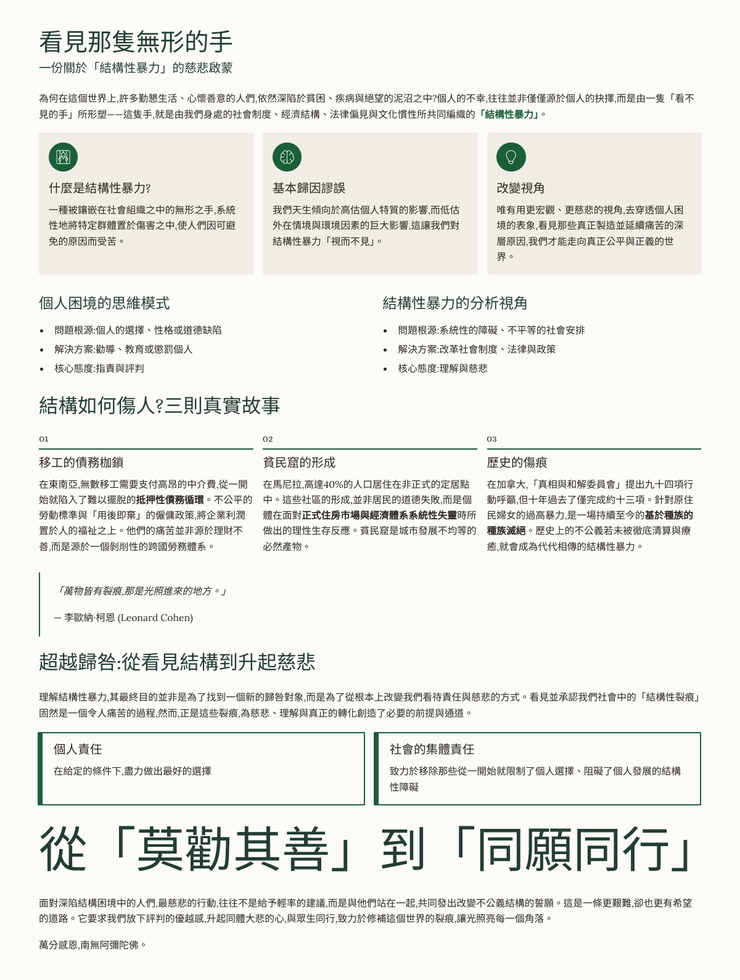

個人的不幸,往往並非僅僅源於個人的抉擇,而是由一隻「看不見的手」所形塑。這隻手,並非亞當・斯密的市場之手,而是一隻由我們身處的社會制度、經濟結構、法律偏見與文化慣性所共同編織的無形之手。它,就是「結構性暴力」(Structural Violence)。

本文的目的,並非要免除個人的責任,更非鼓吹消極的宿命論。恰恰相反,這是一份誠摯的邀請。邀請您與我一同,學習用一種更宏觀、更慈悲的視角,去穿透個人困境的表象,看見那些真正製造並延續痛苦的深層原因。唯有如此,我們才能從簡單的歸咎與評判中解脫,走向一個真正公平與正義的世界。

1. 什麼是「結構性暴力」?——辨識那座看不見的牢籠

要理解個人與結構的關係,我們首先必須清晰地定義,何謂「結構性暴力」。

1.1. 定義「看不見的暴力」

它並非戰場上槍砲的喧囂,而是一種沉默的、持續的傷害。它是一種被鑲嵌在社會組織之中的無形之手,系統性地將特定群體置於傷害之中,使人們因可避免的原因而受苦。當社會的結構本身就在製造苦難時,我們可以說:

這是一個正對其最脆弱的成員,發動一場緩慢的、未經宣戰的戰爭的社會。

這種由社會經濟結構所造成的、可避免的對人類基本需求的系統性損害,即是「結構性暴力」。它以法律、政策與社會常態的形式運作,其暴力性正體現在其看似「正常」的表象之下。

1.2. 我們為何總是看錯方向?——「基本歸因謬誤」

人類的心智天生存在一個認知捷徑,這讓我們極易對結構性暴力「視而不見」。心理學家將此現象稱為「基本歸因謬誤」(fundamental attribution error)。

這個謬誤指的是,我們在解釋他人行為時,天生傾向於:

- 高估 個人內在特質(例如:懶惰、意志薄弱、理財不善)的影響。

- 低估 外在情境與環境因素(例如:制度性歧視、經濟蕭條、缺乏機會)的巨大影響。

當我們看到一個失業者,我們的大腦會自動將其困境歸因於「他不夠努力」,而非去思考可能是整個產業的結構性轉型導致了他的失業。這種思維捷徑雖然高效,卻也成為了我們理解深層社會問題的最大障礙,讓我們習慣於指責受害者,而非檢討製造受害者的系統。

1.3. 個人困境 vs. 結構暴力:一個對照表

為了更清晰地辨識這兩種思維模式的差異,下表提供了一個簡明的對照:

理解了結構性暴力的定義與我們觀察它的認知盲點後,讓我們透過真實的世界案例,看看這座看不見的牢籠,究竟是如何運作的。

2. 結構如何傷人?——三則來自我們世界的真實故事

結構性暴力並非一個抽象的理論,它體現在無數生命的真實掙扎之中。以下案例將揭示,那隻「看不見的手」是如何具體地運作,並製造痛苦。

2.1. 案例一:移工的債務枷鎖

移工的困境,是個人的選擇,還是制度的必然?

在東南亞,無數移工為了尋求更好的生活而遠赴他鄉。然而,在他們踏出國門之前,一個剝削性的跨國勞務體系就已為他們戴上了無形的枷鎖。他們往往需要支付高昂的中介費,使他們從一開始就陷入了難以擺脫的「抵押性債務循環」。不公平的勞動標準與「用後即棄」的僱傭政策,將企業利潤置於人的福祉之上,導致他們長期處於過勞與不安全的環境中,承受著巨大的「慢性壓力」與心理健康問題。

- 總結要點:制度化的債務陷阱: 高額的中介費創造了無法輕易擺脫的負債。法律保護的缺失: 「用後即棄」的僱傭政策將利潤置於人的福祉之上。結論: 他們的痛苦並非源於理財不善,而是源於一個剝削性的跨國勞務體系。

2.2. 案例二:貧民窟的形成

為何城市中有「無法無天的地帶」?

誠如對東南亞社會結構的分析所指,在馬尼拉這樣的大都會,高達40%的人口居住在非正式的定居點(貧民窟)中。若僅從表面看,這裡似乎是懶惰與混亂的聚集地。然而,結構性的分析告訴我們一個完全不同的故事:這些社區的形成,並非居民的道德失敗,而是個體在面對「正式住房市場與經濟體系系統性失靈」時,所做出的理性生存反應。當正規經濟無法提供足夠的體面工作,當正式的住房市場價格高到無法負擔,人們便只能在城市的邊緣地帶,用最原始的材料搭建自己的家園。

- 總結要點:經濟排斥: 無法提供足夠體面工作的正規經濟。空間隔離: 缺乏可負擔的正式住房,將窮人推向基礎設施匱乏的邊緣地帶。結論: 貧民窟是城市發展不均等的必然產物,而非居民的道德失敗。

2.3. 案例三:歷史的傷痕

為何有些群體的傷痛,會代代相傳?

在加拿大,歷史的傷痕並未癒合,而是固化為當代的結構。2015年,「真相與和解委員會」(TRC)發布報告,提出九十四項「行動呼籲」,為加拿大社會指明一條療癒殖民創傷的道路。然而,十年過去了,進程卻異常緩慢。迄今為止僅有約十三項行動呼籲被完成,而在過去五年中,僅完成了兩項。這種系統性的遲滯,揭示了和解的承諾正面臨淪為「空洞言辭」的危險。

與此同時,加拿大「失蹤和被謀殺的原住民婦女和女孩全國調查委員會」(MMIWG Inquiry)的最終報告,以更嚴厲的措辭指出,針對原住民婦女、女孩和雙靈人士的過高暴力,是一場持續至今的「基於種族的種族滅絕」。報告將其根源歸於殖民主義所造成的「結構性罪惡」、司法與衛生等系統的持續性失靈,以及一種「公然缺乏實現真正改變的道德與政治意願」。這兩個報告共同證明了,歷史上的不公義若未被徹底清算與療癒,就會成為代代相傳的、最為深刻的結構性暴力。

- 總結要點:歷史的惡業: 過去的不公義(如殖民主義)會固化為當代的社會結構。制度性歧視: 司法、衛生等系統的失靈,不成比例地傷害了特定群體。結論: 集體的歷史創傷若未被正視與療癒,將會成為最深刻的結構性暴力。

看見了這些令人心痛的現實,我們不禁要問:在理解了這一切之後,我們的責任究竟是什麼?這份看見,又將如何改變我們的心?

3. 超越歸咎:從看見結構到升起慈悲

理解結構性暴力,其最終目的並非是為了找到一個新的歸咎對象——從指責「個人」轉向指責「系統」——而是為了從根本上改變我們看待責任與慈悲的方式。

3.1. 重新定義「責任」

從結構的視角出發,並非要完全否定個人努力的價值。一個人的奮鬥與選擇依然至關重要。然而,其真正的目的,是將責任的重擔,從完全壓在那些本就處於不利地位的受害者個人身上,轉變為一種更為公平的分配:

- 個人責任: 在給定的條件下,盡力做出最好的選擇。

- 社會的集體責任: 致力於移除那些從一開始就限制了個人選擇、阻礙了個人發展的結構性障礙。

一個公正的社會,其首要責任,是去創造一個讓所有人都能夠公平地發揮其潛能的環境。

3.2. 結構的裂縫,是光照進來的地方

加拿大詩人歌手李歐納·柯恩(Leonard Cohen)曾寫下這樣不朽的詩句:

「萬物皆有裂痕,那是光照進來的地方。」 (There's a crack in everything. That's where the light gets in.)

這句詩為我們提供了一個深刻的隱喻。看見並承認我們社會中的「結構性裂痕」——那些不公義、不平等之處——固然是一個令人痛苦的過程。然而,正是這些裂痕,為慈悲、理解與真正的轉化(即「光」)的進入,創造了必要的前提與通道。

如果我們假裝世界完美無瑕,光便無從照入。唯有當我們勇敢地直面那些破碎之處,承認結構的存在與其造成的傷害,我們才能開始思考如何去修復它,如何讓光照進來。

4. 結語:從「莫勸其善」到「同願同行」

本文的旅程,是引導我們的心,從一個簡單卻往往殘酷的思維定勢——將他人的苦難歸咎於「個人不夠努力」——中走出,開始學習用更宏大、更系統的社會結構視角,去重新思考什麼是公平,什麼是正義。

這份看見,最終將引導我們從「莫勸其善」的謙卑克制,走向「同願同行」的集體覺醒。我們將會明白,面對深陷結構困境中的人們,最慈悲的行動,往往不是給予輕率的建議,而是與他們站在一起,共同發出改變不公義結構的誓願。

這是一條更艱難,卻也更有希望的道路。它要求我們放下評判的優越感,升起同體大悲的心,與眾生同行,致力於修補這個世界的裂痕,讓光照亮每一個角落。

萬分感恩,南無阿彌陀佛。