承接【上一篇】,穿越天橋,來到新莊國小旁的「新莊地藏庵」。地方上俗稱「大眾廟」的新莊地藏庵,偏離新莊廟街鬧區,其實原本是一座亂葬崗。

早期移民者,因為無法適應臺灣的沼澤地形,造成不少人死於瘴瘧惡疾,乾隆22年(西元1757年)由地方善心人士出錢、出力搭蓋收容枯骨的小廟。其後歷經六次重修,才成為現在的大廟。

1921年日治地形圖。清楚描繪出地藏庵及後方墓地

新莊地藏庵主供奉地藏王菩薩,南殿供奉文武大眾爺。每年農曆五月初一的大眾爺繞境出巡,俗稱「新莊大拜拜」,是新莊最熱鬧的祭典,也是新北市無形文化資產。

大眾爺祭典起源於臺灣清治時期,為祭祀死於械鬥及貧病的無主孤魂。而該日的遶境雛形則起源於1910年代,演變至成為農曆五月初一及前一晚舉行的日巡及暗訪。

新莊俗諺:「新莊有三熱,火燒厝,拔龍船,五月初一。」其中五月初一即指大眾爺繞境活動。(有傳說5月1日是大眾爺誕辰,但其實不是,祂的生日是5月2日)

三天當中最重要的是「暗訪」,由七爺八爺官將首到各地方去驅除惡魔,暗訪之後,就是五月一日的繞境活動,繞境隊伍前方的陣頭,是現在風行於北部廟會的「官將首」,而官將首的起源就是新莊大眾廟。

「官將首」與南部「八家將」是完全不同性質的陣頭,可別混為一談。官將指的是紅面的「增將軍」與青面的「損將軍」兩位將軍。

相傳增、損兩位將軍,原本是人世的精靈,後來受到地藏王菩薩的願力感召,擔任地藏王的護法將軍,被稱為諸官將之首。

官將首繞境拜廟(圖片來源:維基百科)

官將首「喊班」儀式(圖片來源:新莊大眾廟)

繞境時有稱為「打八將」的習俗,讓大眾搶食掛在官將首身上的鹹光餅,據說,吃到傳經法師開光、以指印敕的鹹光餅,可保佑平安。而這些鹹光餅,都來自新莊慈祐宮旁的老順香餅店。(現在則是沿街分送)

鹹光餅是低筋麵粉製成的糕餅,中央挖個洞,造型像甜甜圈,也像嬰兒滿四月收涎儀式用的餅。味道吃起來鹹中帶甜,也有人說像槓子頭。

相傳鹹光餅是源自明代將軍戚繼光,有一回他奉命捉拿海盜,因伙伕在做飯時灶煙升起,引起海盜來襲,戚繼光為了克服海盜,叫伙伕做些烘乾以便儲存的乾糧,並以繩子串起,讓士兵方便攜帶。後來這種餅就被取名為「鹹光餅」。

創立於1870年的老順香餅店

老順香的鹹光餅

一箱鹹光餅(圖片來源:維基百科 OU, SONGYUN , CC BY-SA 4.0)

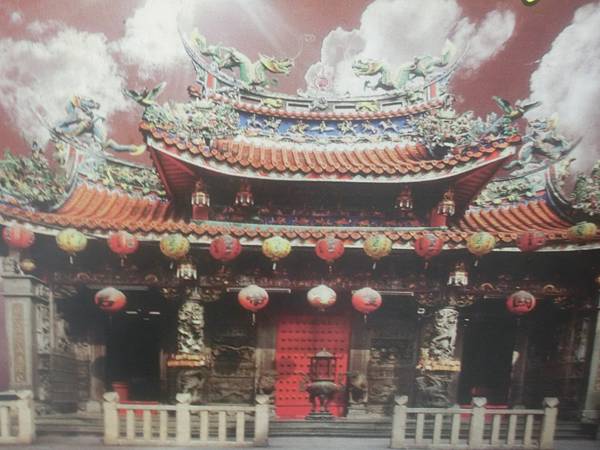

新莊地藏庵

新莊地藏庵

新莊地藏庵的左右牌樓前方,各有一座石獅子,仔細看臺座上刻著「新莊保甲民一同」。

「保甲」一詞其實很常見,台灣各地都有保甲路,但是你知道甚麼是保甲嗎?

「保甲」是清代官方編組的地方自衛組織,協助政府維持治安。保甲以十戶為一甲,十甲為一保,保設有「保正」,甲設有「甲長」,保甲內若有人犯法,同保甲的民眾也要連帶受到處罰。

而日本人治理台灣的方式,是「警察制度」。警察的權力相當大,無論是政令宣導、逮捕犯人、惡疫預防、救災救護、維護治安等等工作無所不包,幾乎所有事務都是以警察為中心來運作。

然後,日本人也利用臺灣原本的保甲制度,輔佐警察和地方機關執行公共事務,例如:調查戶口、宣達政策等。同時,再從保甲當中挑選青壯年男子組成「壯丁團」,協助警察救災或鎮壓抗日份子。運用警察制度,配合地方上的保甲及壯丁團,日本控制台灣人民生活,奠定統治的基礎。

鴨子老師就打趣地說:「警察叫"四腳仔",他的權力很大,大到脫內褲,犯甚麼錯他都知道,因為警政戶政全綁在一起,比法官還厲害!」因此,台灣人都尊稱警察為「大人」。有一張日治時期的宣傳海報,便是畫著南無警察大菩薩,可見警察權力之大。而保甲以現在來講,就是地方村里長。

日治時代台灣警察 “惡疫餘防 蕃人授産 救助救護 左側通行 思想取締 犯人逮捕”

新莊地藏庵參道上的石燈籠

地藏庵參道上的石燈籠

石燈籠底下刻字

新莊地藏庵以「祭厲求平安」為旨創建,據說幫民眾做祭改、化解冤親債非常靈驗。我的體質虛寒易招陰,其實不太敢靠近大眾廟,但裡外繞行虔誠參拜了一圈,並無大礙。

新莊地藏庵

新莊地藏庵

罕見的祭儀的用品

【客家信仰中心-國定古蹟廣福宮】

於新莊地藏庵短暫停留後,折返新莊路,老街往東續行,來到有二百多年歷史的「新莊廣福宮」。

清朝雍正、乾隆年間,臺北最重要的港埠位在新莊,是當時臺北政治、經濟、社會的重鎮,尤其清乾隆28年(西元1763年),潮州籍的劉姓家族,在新莊平原上開鑿了劉厝圳,讓新莊的農穫大增,吸引大批粵籍移民來台,同時也帶來當地的信仰「三山國王」。

當時新莊廟街上雖然已有慈祐宮,但是客家人想要有屬於自己的廟,於是在乾隆45年(西元1780年),選在新莊最熱鬧處,集資興建新莊廣福宮,彰顯客家人在經濟、宗教信仰上的強大實力。

不過,閩南人和客家人常常為了灌溉水源、爭取墾地等原因衝突不斷、閩客械鬥頻繁,後來客家人在械鬥中敗北,為了保命,便大舉逃往中壢,新莊廣福宮從此無人祭拜,也沒有大肆翻新之紀錄,因此得以保留古貌,成為國定古蹟。

客家廟宇新莊廣福宮

光緒八年(西元1882)新莊街發生大火,廣福宮廟體毀壞嚴重。光緒十四年(西元1888年),新竹士紳陳朝綱發起潮洲籍民捐建,並由粵匠曾文珍完成,由於當時資金不足,工程拖延許久。且還來不及施彩,便遭逢乙未戰事,臺灣割讓給日本,彩繪工程便停擺了。

新莊廣福宮的建築形式,屬於街屋式設計,為三進三院落三開間建築格局,建築空間由前至後為前埕、三川殿、前天井及左右回廊、正殿、後天井及左右回廊、後殿。

正殿屋面為硬山燕尾頂,中央高、兩側低。燕尾脊和緩上揚,和諧有致,剪黏以花鳥為主題,花朵型態各自殊異。木雕最大特色是全部樑棟都未上彩,溫潤樸實。鏤空深雕做工講究。例如前簷口吊筒底部雕成花籃、還有細緻留蘇,細膩美觀。來到這裡,可以慢慢欣賞工藝之美。

新莊廣福宮

新莊廣福宮

雀替、瓜筒、神仙做工細膩、未施色彩

雀替、瓜筒、仙女做工細膩、未施色彩

一對石獅佇立中門兩側,樣貌生動。

一對蟠龍石柱採實雕單龍,龍柱下的柱珠以浮雕雕有琴、棋、書、畫,各以彩帶纏繫。

正殿外的石階就更有意思了。

鴨子老師比著石階說,這個階梯以前有個洞,小小斜斜的,但現在被補起來了。猜猜看是什麼?

「被老人家坐歪的?」不對。(笑)

「被石頭丟的?」不對。

「那是阿公阿嬤,兒時的回憶」鴨子老師說了。

日本時代出生的阿公阿嬤說,小時候,大家都會在廟埕玩耍,拿著大人給的零用錢來賭博。怎麼賭?「就拿著彈珠、銅板沿著階梯洞口從上往下滑,比看誰滑得最遠,誰就能贏到對方手中的零用錢。」「贏到錢,可以去買冰淇淋吃。」鴨子老師指手畫腳地轉述當地耆老們的兒時記趣,兩眼閃閃發光,彷彿親身經歷般,很有畫面。有位阿公說,他是「囝仔王」,很會滾銅板,常把別人的錢都賺走。從小孩玩到當阿公,再帶阿孫來玩。

不知何時,市府居然把石階上的坑洞都給填補修平了。一個有故事的石階,有著日本時代的印記、兒時的回憶,就這麼地消失了。

新莊廣福宮有許多精緻的石雕、木雕,老師特別介紹這面用了雙層矮腳櫃的龍虎堵。

龍虎堵的下方雕刻了矮腳櫃,這是將壁堵敬獻給神明的意思。通常廟宇都是刻一座矮腳櫃,廣福宮刻了兩座,相當有誠意。從廣福宮各個細微處可見到客家人樸實、重禮、細心的待人處事態度。

鴨子老師介紹龍虎堵

石堵雕刻龍邊為「雙龍搶珠」

石堵雕刻虎邊為「二虎遊林」

串連兩進的廂廊特別做了翹脊燕尾,算是比較罕見的。

廟宇的一進和二進之間,留有一個凹陷空間,這是一個「水池」。

鴨子老師說:「在風水上,水主財。要讓水留在房子裡,不能流走。但是做人不能太貪心,用夠了就能流走了。因此這個地面其實是傾斜的,水會循著一個路線走。」

因為中國人認為水就是財,只能溢滿出去,不能外流,所以會在一定高度上設幾個「暗口」,讓水從這邊滿出去。

地面可見排水孔

各殿石柱遵守外廊圓柱、內廊方柱的規矩,且鮮少雕飾,是客家寺廟或民宅建築的特色之一,也象徵著客家人外圓內方的人格特質。

正殿頂下有三通五瓜,雕刻細膩精美,而且胭脂未施,全殿木刻都沒有上漆。有一說是,當時閩粵械鬥,客家人敗北,連廟都來不及上色,就棄地逃亡了。

新莊廣福宮俗稱「三山國王廟」,正殿供奉三山國王、後殿奉祀三山國王夫人。

「三山」指的是廣東北面的巾山、明山、獨山三座山,客家人向山神祈求五穀豐收,平安順遂,皆能得其庇佑。宋太祖趙匡胤曾借得三山的神力幫助,才將劉張之亂平息,遂封三山國王,成為潮州客家人的普遍信仰。

正殿神桌左右側的法器,是錫製品。

講到錫,鴨子老師說,拜拜燒的金紙,以前上面是貼錫箔片,所以紙錢燒完後,會有人會來收購,因為錫片可以拿來加工再利用,灰燼也可做堆肥,相當環保。

聊到舊錫,突然勾起大家的回憶。孫越主演的電影《搭錯車》,裡面就有一句「歹銅舊錫」

"有酒矸通賣無

有酒矸通賣無 歹銅舊錫

簿仔紙通賣無"

原來錫片真的是資源回收品!讓我想起父親曾經說過,小時候家境清貧,放學回家路上如果經過工地,都會去撿鐵釘、廢棄電線,把電線外層塑膠拆掉,抽出裡面的金屬線,據說能夠賣不少錢。在資源相對缺乏的年代,人民養成了惜物愛物的生活習慣。

接著來到奉祀三山國王夫人的後殿。

二進和三進之間的天井舖面是採用卵石,非常漂亮。一樣可見到四周有「水路」。

後殿供奉三山國王夫人

斗砌磚牆與綠釉花磚的對比,呈現客家聚落的特色。

後殿一樣是方柱與圓柱的組合。方柱以石柱與原木柱作榫接,技藝精湛。

紅磚砌成的金爐,也是保留了古味。

銅鐘上依稀可見三山國王的字樣,光緒8年此鐘因火災摔壞破裂。文轎則是出巡遶境時神尊乘座用。

暮鼓晨鐘,來到廟裡一定會見到鼓和鐘。

在佛教信仰當中,除夕有敲鐘108響的習俗,代表揮別過去諸多煩惱。鴨子老師說:「其中107下要在12點之前敲,最後1下要在跨年之後敲」而那一下,是代表敲響「希望」。

★延伸閱讀:大鼓入凡(一)龍山寺百年獨木大鼓

廟方收藏了一塊名為「奉兩憲示禁碑」的石碑,記載早年閩南和客家移民的衝突。

當年新莊港埠有兩個渡口,一個在慈祐宮前方為「上渡」,另外一個靠近下游的廣福宮是「下渡」。老街則分成頂、中、下三段,廣福宮附近為下街。

廣福宮斜對面的「新莊福德祠」,是新莊最古老的土地公廟。面對新莊老街,朝向大漢溪上游,有財源滾滾而來之意。前方的思明街,可通往大漢溪渡口,也就是昔日的下渡碼頭。

新莊福德祠

新莊福德祠

廣福宮正前方的思明街

思明街走到底就是昔日的下渡碼頭,站在這裡,不妨想像一下戎克船就在眼前,碼頭工人正忙著卸貨、或在榕樹下搧風歇腳的情景。 (未完待續)

◎感謝台北市安全漫遊協會 2020/10/15

◎導覽老師:呂慶炎 ( 廣播金嗓獎入圍,古道學,日式宿舍、台灣俚語專家)

◎參考文獻:

1.過盡千帆話新莊

2.新莊地藏庵

3.新莊大拜拜歷史逾百年 文武大眾爺及地藏王菩薩繞境出巡(風傳媒)

4.官將首:源自新莊地藏庵的台灣陣頭