寫政治不是我的專長,我只是為勢所迫去寫。我時常想找個空隙寫回自己想寫的東西,忽然覺得現在就是時候——選舉結束象徵官僚完成了祭祀儀式。

在卡夫卡的世界,官僚不僅僅是官僚那麼簡單,它充滿了神秘色彩和宗教意味,人的角色就是官僚下的受難者,《城堡》的K則成了小說家們的基督。官僚像上帝那樣自有永有地存在於那裡,一道錯誤的行政命令將K拋擲到來這個世界,K的存在理由只有一個,就是搞清楚發生甚麼事,卻怎也沒能見上城堡一面。試圖在官僚系統中尋找一個理由,結果只會徒勞和荒誕,像Cut不到有線那樣。

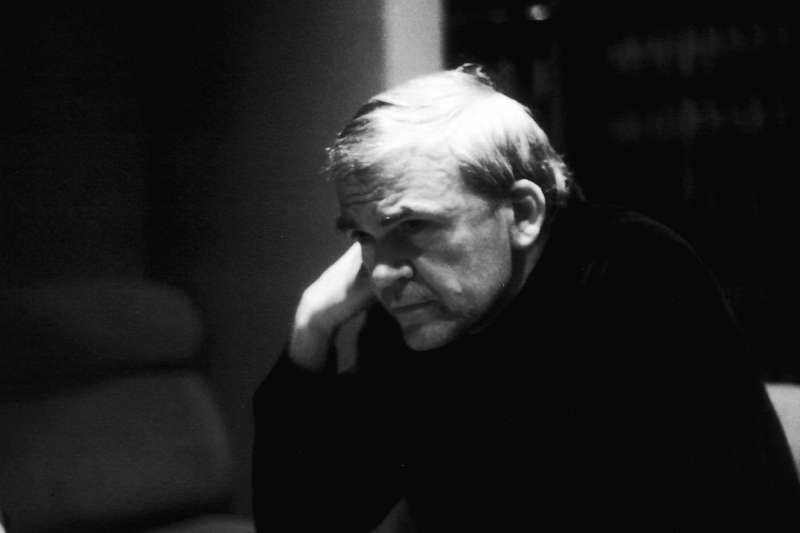

米蘭昆德拉問:世界變成了陷阱,人在這陷阱裡,可能性又是甚麼?K的苦惱在他試圖在無稽的官僚化的宇宙中尋出一絲意義,他循着官僚的理性邏輯走下去,反而體會非理性的荒謬。人人都不得不屈服於官僚的愚蠢,跟隨它的規則管回自己,彷彿政府資料庫那個檔案才是我的真正本體,真正的我只是檔案的影子,活着就是使檔案圓滿。

K的反面,是好兵帥克,他看化一切皆無理由,自己也沒有存在意義,唯有玩世不恭可讓他笑到最後。K和帥克就是人的可能性的兩個極端,一邊是嚴肅看待所有問題的K,一邊是把甚麼都不當作一回事的帥克。大部分人則在兩者之間鐘擺回盪,迷失了自我。

在可能性的光譜中,布羅赫的《夢遊者》神奇地打開了三種處境。共產主義夷平了大部分價值,人還能信仰甚麼?沒有信仰使每一個人相似,相似地面目模糊,但在模糊中布羅赫發現了區分方法。

第一種,是迷戀制服,「把自己緊緊裹在制服的普同性之中」。由於未來再也沒有價值可信,人只好回望過去,而制服就是舊世界權力殘餘的象徵,好讓缺乏信念的人深信他還有家國和紀律可以投靠,保護他免受世界的惶恐不安所紛擾。帕斯諾夫,總是把最頂的頸喉鈕扣上。

第二種,是甚麼都相信一餐,「愈是不知道自己想要甚麼愈是狂暴地想要」。這類人善變,隨眾,沒有原則,雙重標準,朝令夕改。由於艾芙太輕易地把甚麼東西教視作有價值,以致她最終丟失了善惡和是非。

第三種,是為了挽回墮落的自己而當上劊子手那種。為了挽回自我,不該去救更多人嗎?胡格瑙相反,由於世界沒有價值可信,他感到無比自在,沒有道德律令可以束縛他,而他也不會有罪疚感。「屬於較小價值組合的人,會去毀滅一個價值較廣但正在解離的人,在價值貶落的過程中,最悲慘的人往往擔任劊子手的角色,而最後審判的號角聲響起之日,成為劊子手的正是那些擺脫價值束縛的人,他會為一個給自己判了罪的世界執刑」。

沒有信仰的非理性世界,把帕斯諾夫、艾芙和胡格瑙串連一起。一般人很難理解怎會有些人會下得手施暴和殺害,並且毫無罪疚感可言;但藉着胡格瑙這個角色,你可以窺見一個快樂的殺人犯,怎樣聽憑虛無之魔的唆擺,為這個沒有理由的世界執行極刑,將有價值的人和事摧毀。

作者