回想起以前上學的時候經常會聽到國文老師這樣說:「中華民族有五千年的歷史文化從未中斷」,聽上去是合情合理,這個說法也是代表著華人社會的主流意見,然而「中華民族」這個概念真的有五千年那麼老?若我們翻翻書尋找這個概念的起源或許你會發現,「中華民族」其實是一個非常年輕、刻意建構出來的概念。

中國自辛亥革命以來就一直面對著複雜的民族問題。在清朝時期,中國是一個由滿族統治的多民族帝國。隨著中華民國建立並繼承清朝大部分的領土,領導著民國的漢族精英開始要處理這個龐大國家境內的少數民族問題。不少漢族精英試圖以「中華民族」的概念把境內眾多少數民族與佔多數的漢族從理論上融合在同一個民族框架裡。而後來二十至四十年代在國家建構的過程中,國民黨一直努力進行民族建構(nation-building),塑造一個全新的中華民族以確保其對中國全境版圖的管治。國民黨統治時期積極宣傳「中華民族」這個概念的本質是便於統治,帶有濃厚的政治色彩,其形成與政治需要有密切關係。簡單而言,民國時期關於「中華民族」的論述是民國成立以來各代政治人物刻意建構出來為其繼承前清帝國的領土提供正當性(legitimacy)。

從帝國變為民國

1911年辛亥革命後,中華民國已經不能像清朝一樣以帝皇的名義統治少數民族地區例如蒙古和西藏,但當時大多數漢族精英又不願意看見這些少數民族地區脫離中華民國,造成漢族精英對少數民族統治的正當性危機。當然,這也是經過現實主義的考慮,中國少數民族是「大雜居小聚居」,人數雖遠不及漢族,但經過歷史的發展,各個族群已經形成了你中有我,我中有你的局面,並不是一夜之間就能夠完全分開。在民族國家(nation-state)作為國際主流的世界下,新成立中華民國的漢族政治精英有必要建立一種新的政治論述去解釋一個以漢族人主導的國家保持大片非漢族人居住領土的必要性。在這個情況下,民族主義思想和民族建構就在國家建構(state-building)過程中擔當重要角色,成為了民權主義和民生主義以外,三民主義意識形態的重要組成部分。而由於民權主義和民生主義在國民政府統治下對社會缺乏說服力,1928年北伐成功後,國民黨認為只有民族主義才能夠為其取得廣泛社會的支持。[註一]

先有國家,再有民族

英國學者安東尼·D·史密斯認為民族主義的主旨是給予民族高於一切的關注,是一種力求促進民族利益的意識形態。同時,民族主義也代表著一種社會和政治運動,其作用是要把群體中少數較為主動和有組織的人群與多數較為被動、分散的人群連接起來。[註二] 美國學者本尼迪·安德森進一步解釋指民族其實只是一個想像中的「政治共同體」,而這個擁有主權的共同體本質又是有限的。[註三] 他認為民族的概念是想像出來的,是人為塑造而非自然構成,建立一個安德森口中的「政治共同體」就是國民黨建立南京政府後的其中一個要務。而「中華民族」的概念就是在這個時期成為民族建設的重要元素。

民族建構的過程是在人們之間建立共同的利益、目標和偏好,從而使他們不願意彼此分開,這個過程是孕育一個國家的出現的重要元素。民族建構和國家建構這兩個概念在中國近代史中經常交替使用,然而國家建構大致是指有效國家體制的建立,而民族建構更多是指一種國家身分認同的建立。而這種身分認同的建立往往對國家體制是有利。[註四] 在近代中國的情況下民族建構和國家建構是同時進行的。[註五] John Fitzgerald曾形容近代的中國是一個沒有民族的國家(nationless state)。他指以往的慣例都是由民族去建立國家。然而,在中國的情況就正正相反,「中華民族」這個概念是反其道而行之由國家(state)來塑造。而中華民族這個概念也只能在中國這個國家框架(state-framework)內應用。Fitzgerald還指出在國家主導的民族建設過程中,民族的特點包括文化、社會構成和組成的民族都是經過挑選以符合國家的團結、主權和獨立。中華民族的組成是近代中國國家建構過程中的必然產物,其誕生的意義就是使清朝滅亡後的中國也就是中華民國的存在變得有正當性和代表性。[註六]

雖然不少學者也指出民族並非自然而是刻意構建出來的概念,但並不代表其就一文不值。正如安德森所講,民族這個概念把國家的少數與多數連結起來,其實民族背後所代表的不僅是一個政治身分,而是一種基於歷史文化的情感連結。一個民族的組成可以是基於一定的條件,但並不代表任何條件都可以組成一個民族。中華民族這個概念是時代的產物但這個概念的組成也是建基於各種歷史文化的條件。正正是這個建構出來的概念為今天生活在中國的各個民族甚至廣大海外的同胞僑胞提供了一個共同的精神連結。所以,這個概念的意義也是非凡的。

民族大團結?民國知識不這樣認為

「大民族」與「驅除韃虜」

今天我們耳熟能詳的中華民族理論在民國時期是一個比較新派的概念。在清末時期,最早提出中華民族論述的一批知識分子並非革命家而是維新派份子例如梁啟超和楊度等人。梁啟超是中國較為早期把民族主義觀念引入的知識分子,他建基於西方民族主義的觀點,提出民族意識的因素比起其他客觀因素例如血緣、地域、語言和人種等在一個民族的凝聚上更為重要,他曾經指出:「民族成立之唯一要素,在民族意識之發現與確立。」[註七] 他提出了「大民族主義」的說法,呼籲國內各個民族拋棄種族、文化的界限,互相融合,組成一個「國群」。他反對一族一國的理論,認為中國的滿、漢、蒙、回、苗等各民族應該共同建立一個多民族國家。[註八] 梁啟超的理論可以說是後來中華民族理論的雛形。雖然他對民族主義的觀點與提倡漢族民族主義的革命黨人例如孫中山完全相反,但隨著清政府倒台,梁啟超的觀點後來也逐漸被孫中山和國民黨所吸收,成為以後日後國民政府對中華民國進行重建和凝聚的重要工具。

與梁啟超較為包容的民族思想相反,早期的國民黨早期領袖,例如孫中山和汪精衛在民族主義的議題上觀點均較為狹隘,主要強調漢民族的利益。孫中山在清末進行革命的時候就是打著漢民族主義的旗號。他使用傳統反滿洲的口號,例如以「韃子」、「胡虜」來稱呼滿清政府,又形容其革命為「國民革命」,試圖與以往漢族革命例如元末的民變和太平天國作出區別。但終歸其領導的反清革命的本質就是一場漢族的民族革命,而在革命成功之前孫中山並沒有特別關注國內少數民族的問題。[註九] 另一名著名革命黨人汪精衛在民族主義理論上抱持較為嚴謹的態度。汪精衛於1905年在《民報》上發表了《民族的國民》一文表達自己對民族的看法,指出「民族者,同氣類之繼續的人類團體也。」可見他強調民族的血統和歷史等較為客觀的因素。另外,他在文中透過歐洲的實例強調單一民族國家對比多民族國家的優越性,認為中國要成為一個單一民族國家就是需要把其他非漢族進行漢化。[註十] 可見當時孫中山和汪精衛這些國民黨的重要人物在革命早期對於中國的民族問題都是比較強調民族間的矛盾和衝突。

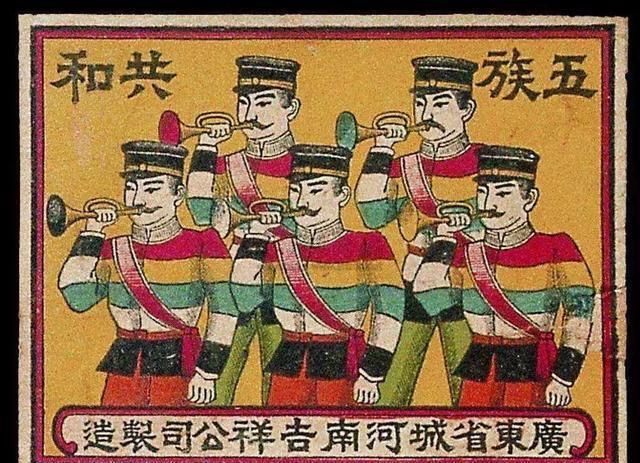

國民黨的民族主義思想和民族建設理論自民初到抗戰前也是順應著當時的政治發展形勢不斷的變化,而其本質就是服務孫中山及國民黨的政治利益。隨著清政府倒台,孫中山和其他革命黨人以致後來的國民黨政權開始要面對國內複雜的民族問題,他們逐步放棄以往過分單一的漢民族主義。民國成立後孫中山等國民黨人便提出「五族共和」的主張,後來又轉為提倡「中華民族」的建構。外國華裔學者光磊曾形容中國的民族主義為「現實政治民族主義」(realpolitik nationalism),他認為中國民族主義的特點並不在於其歷史和文化的根源,而是其對權力和影響力的追求。他進一步指出,儘管以孫中山為首的革命黨正正是利用民族間的差異和矛盾作為推翻滿清政府的號召,自民國以來中華民族的身分認同卻是建基於對國家領土的想象而非文化因素,而此舉有助淡化國內不同民族文化和地區的差異 。[註十一]

從五族共和到漢化

國民黨的民族主義觀點自民初到抗戰前雖然不斷有所調整,但是整體都是強調漢族的主導和出於維護領土完整的需要。就在清朝倒台不久,孫中山便一改以往漢民族主義的主張提出「五族共和」論。在1911年他擔任中華民國臨時大總統的就職演說裡提出「國家之本,在於人民。合漢、滿、蒙、回、藏諸地為一國,即合漢、滿、蒙、回、藏諸族 為一人。是曰民族之統一。」[註十二] 他此舉更像是維持中國領土完整的權宜之計。事實上,就在他下台後不久便放棄了「五族共和論」並把重心轉移至「中華民族」的建構。在1920年的一次演說中他說:「現在說五族共和,實在這五族的名詞很不切當⋯⋯我的意思,應該把我們中國所有各民族融化成一個中國民族。」一年後他進一步批判「五族共和論」說:「所謂五族共和者,直欺人之語!蓋藏、蒙、回、滿,皆無自衛能力,發揚光大民族主義,而使藏、蒙、回、滿,同化於我漢族,建設一最大之民族國家者,是在漢人之自決。」[註十三] 可見在孫中山心目中的民族建構過程裏,漢族依然扮演著最重要角色,而且有著同化其他民族的責任。

孫中山心目中的民族建構過程其實就是把國內的少數民族漢化。他認為民族的形成由五個因素構成,分別是血統、生活、語言、宗教和風俗習慣,而孫中山形容這五種因素為「自然力」,而當中最重要的就是血統。[註十四] 故此,他認為可以透過漢族的血統來實現中華民族的建構。他說道:「即漢族當犧牲其血統、歷史與夫自尊自大之名稱,而與滿、蒙、回、藏之人民相見於誠,合為一爐而冶之,以成一中華民族之新主義。」[註十五] 他曾說道:「漢族號稱四萬萬,或尚不止此數,而不能真正獨立組一完全漢族底國家,實是我們漢族莫大底羞恥,這就是本黨(中國國民黨)底民族主義沒有成功。」由此思路來看,他在《實業計劃》中提出對新疆和蒙古進行殖民,以及後來蔣介石領導的國民政府通過《移民實邊案》試圖把各地過剩的漢族人口遷往新疆、西藏、蒙古和青海等少數民族地區目的除了是為經濟開發和促進民族交流外,其實就是要對少數民族實行漢化。[註十六] 雖然中國國民黨在其第一次全國代表大會宣言上表示國民黨的民族主義是支持國內各民族一律平等,但實際上孫中山從來沒有放棄對國內其他民族實行漢化的企圖。

直到40年代,蔣介石領導的國民政府再次在孫中山的民族主義理論基礎上提出了新的「中華民族宗支」論。而這次的調整也加入了部分梁啟超「大民族主義」的元素,認為隨著歷史的發展,各個民族內包括漢族和其他少數民族皆已經在同化的過程中發展為「中華民族」的其中一個「宗族」。蔣介石說道:「我說我們是五個宗族而不說五個民族,就是說我們都是構成中華民族的分子,像兄弟合成家庭一樣。......我們集許多家族,而成為宗族,更由宗族合成為整個中華民族。」[註十七] 這次調整的政治意味更加明顯,就是進一步淡化民族間的分野,促進國內的民族團結。

對少數民族進行漢化是國民黨民族建設(nation-building)的手段,透過漢化的過程以模糊不同民族間的邊界(boundaries)。印度裔歷史學家杜贊奇(Prasenjit Duara)在研究中國歷史時指出中國不同民族之間分別存在著硬邊界(hard boundaries)和軟邊界 (soft boundaries)。當一個民族的文化有能力阻止該民族去吸收其他民族的文化習俗時,這種文化便有「硬邊界」。當沒有能力阻止的時候,便是擁有「軟邊界」。 杜贊奇認為有著軟邊界的民族較為容易接納其他民族的文化風俗,甚至共同分享文化邊界,也就是說與其他民族融合,回族與漢族社群的交往就是典型例子。[註十八] 而孫中山和國民黨的民族建構過程其實就是利用漢化的過程和「中華民族」的構想試圖把少數民族,尤其是蒙古和藏族的文化硬邊界軟化變成軟邊界,好讓佔絕大多數的漢族進行同化,建立一個漢族和國內其他少數民族共同分享的文化邊界。

孫中山和國民黨的民族主義思想自清末以來就不斷順應著政治形勢的變化進行調整。從清末提出的漢民族主義到民初的「五族共和」到1920年代的「中華民族」構想,孫中山和國民黨的民族思想的設計都是為自己的政治行為提供正當性, 唯一不變的是其以漢族為中心的思維。即便國民黨在民國時期已經放棄了漢族革命的論述,其政治思維依然是從漢族的政治利益出發而非基於民族平等的角度。其提出的「中華民族」構建本質就是實現對少數民族的漢化而非融和漢族和其他少數民族的關係。從現實主義和政治利益的角度來看,民國的漢族知識分子和國民黨精英建構「中華民族」這個概念的最主要目的,就是建立一個漢族主導的「政治共同體」以維持對邊疆少數民族的統治。

註腳

註一 牟澤雄:《民族主義与國家文藝體系的形成-國民黨南京政府時期(1927-1937)的文藝政策研究》,昆明:雲南人民出版社,2013,第30-31頁。

註二 安東尼·D·史密斯:《民族主義:理論、意識形態、歷史》,上海:上海人民出版社,2006,第6-9頁。

註三 本尼迪·安德森:《想像中的共同體:民族主義的起源與散布》,上海,上海人民出版社,第6-7頁。

註四 Alberto, lesina and Bryony Reich. "Nation Building." NBER Working Paper Series, 2013.

註五 Prasenjit Duara, Culture, Power and the State: Rural North China, 1900-1942 (Stanford: Stanford University Press, 1988), pp.2-4.

註六 John Fitzgerald, "The Nationless State: The Search for a Nation in Modern Chinese Nationalism.”The Australian Journal of Chinese Affairs, no. 33(1995): 75-104.

註七 川尻文彦:《梁啟超的政治學——以明治日本的國家學和伯倫知理的受容為中心》, 《洛陽師範學院學報》2011年第一期

註八 沈松僑:《近代中國民族主義的發展:兼論民族主義的兩個問題 》,《政治與社會哲學評論》2002第三期。

註九 周竞红:《從漢民族主義到中華民族主義——清末民初國民黨及其前身組織的邊疆民族觀轉型 》《民族研究》2006年第四期。

註十 孫宏雲:《1905—1907年汪精衛梁啟超關於種族革命的論戰與伯倫知理〈國家學〉的關係》 學術研究 2002年第6期。

註十一 Guang, Lei. "Realpolitik Nationalism: International Sources of Chinese Nationalism." Modern China 31,no. 4 (2005): 487-514.

註十二 孫中山:《臨時大總統宣言書》,《中山學術資庫》 http://sunology.culture.tw/cgi-bin/gs32/s1gsweb.cgi?o=dcorpus&s=id%3D"DS0000000452".&searchmode=basic2019年5月7日。

註十三 劉青峰:《民族主義與中國現代化》, 香港, 中文大學出版社,1994年,第 446頁。

註十四 孫中山:《民族主義》,《中山學術資庫》http://sunology.culture.tw/cgi-bin/gs32/s1gsweb.cgi/ccd=zPOQmF/record?r1=10&h1=1 2019年5月4日

註十五 孫中山:《三民主義》,《中山學術資庫》http://sunology.culture.tw/cgi-bin/gs32/s1gsweb.cgi/ccd=zPOQmF/record?r1=18&h1=2 2019年5月4日

註十六 韓偉:《國共兩黨早期的少數民族概念與民族政策》 重慶社會主義學院學報 2014年第三期。

註十七 黄興濤:《重塑中華 : 近代中國「中華民族」觀念研究》,北京市: 北京師範大學出版社,2017年,425頁。

註十八 Prasenjit Duara, "De-Constructing the Chinese Nation." The Australian Journal of Chinese Affairs,no. 30 (1993): 1-26.

作者:丘楚寧

【清議Facebook專頁】:https://www.facebook.com/civcrit/