馬世芳|花少不愁沒顏色 我把樹葉都染紅 | 小日子

傍晚的風漸有幾分秋天的意思,這時便會想起〈西風的話〉。距離初學這首歌,一眨眼四十多年了。…www.oneday.com.twa

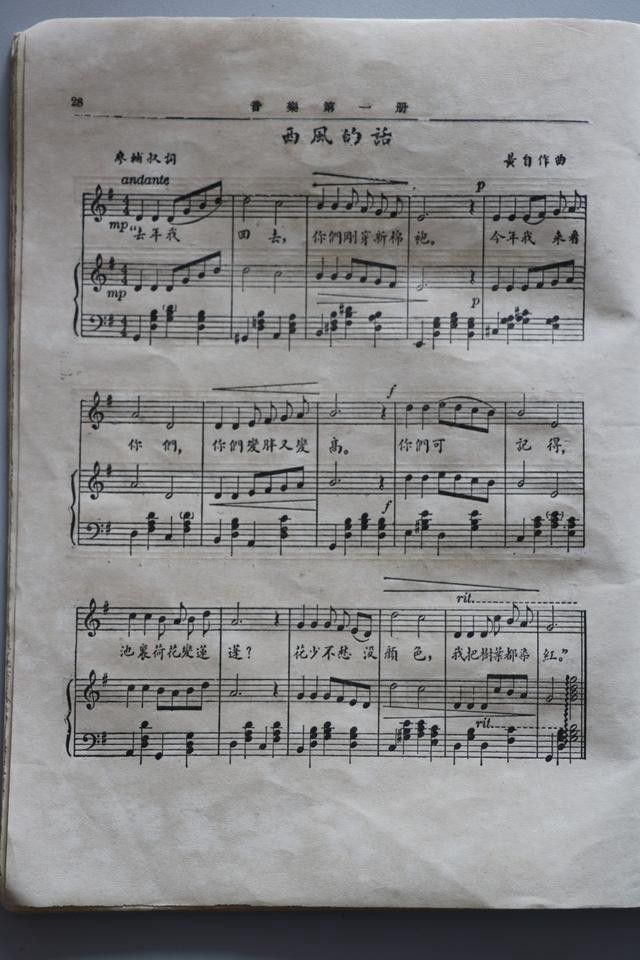

傍晚的風漸有幾分秋天的意思,這時便會想起〈西風的話〉。距離初學這首歌,一眨眼四十多年了。

我們小學的音樂教室在一幢破舊的黑烏烏的木樓。我敢說,那一班同學應該沒有誰喜歡上音樂課:音樂老師脾氣非常壞,總要耗上半堂課的時間氣急敗壞聲嘶力竭罵人,時不時還會拿出板子揍不聽話的小朋友。即使是那麼不愉快的音樂課,仍然記住了幾首好聽的歌,〈西風的話〉大概是我最喜歡的一首了。儘管懵懵懂懂唱了很久,仍然不太明白歌裡的「你們」是誰。而在亞熱帶的台灣,「棉袍」實在是很少見的。「荷花變蓮蓬」倒是沒問題,植物園離外公家不遠,荷花池我很熟。至於「變胖又變高」,得等很多很多年之後,朋友紛紛有了孩子,原本滿地跑的小鬼頭轉眼就一臉老成上中學上大學了,這才知道喟歎。

小時候也不懂:「沒顏色」有什麼好「愁」呢?「我把樹葉都染紅」,和前面說的「你們變胖又變高」又有什麼關係呢?想來想去想不明白,反正也就這麼唱了一回又一回。

年輕的母親也喜歡抱著吉他彈唱這首歌。她的歌本印著手寫的六弦記號和黑白風景照,〈西風的話〉肯定要配一張遍地秋葉的照片吧?我記得母親溫柔的歌聲,唱著暖烘烘的棉袍,紅通通的樹葉,香噴噴的荷花,讓我生出一種奇妙的懷念的感情,儘管幼時的我並不知道要懷念什麼。

〈西風的話〉作於1933年,由黃自(1904–1938)作曲、廖輔叔(1907–2002)作詞,是當年留洋知青歸國,抱著時新教育理想寫下的「學堂樂歌」。黃自只活了34歲,卻留下許多傳唱的作品,比方〈踏雪尋梅〉,還有學校升旗典禮唱的〈國旗歌〉。廖輔叔不但專研西樂,也是一腔熱血的革命青年,據說參加過1927年共產黨的廣州暴動,1958年正式加入共產黨,活到94高齡。這兩位的身分,各自都有國共政權眼中「政治不正確」的理由,〈西風的話〉卻始終留在兩邊的音樂課本裡。或許,權力者並不以為這樣一首歌有什麼「思想毒素」需要提防吧?

然而果真是這樣嗎?我曾在一個聚會場合遇見一群「左統」的長輩,其中不少人曾在戒嚴時代遭禁、失業、流亡、坐牢。他們畢生堅持的政治信仰,在世局幾經翻騰的當代台灣,甚至對岸中國,都已經沒有太多人在意了。那場聚會儘管熱鬧,卻仍透著絲絲的寥落和蒼涼。

一位白頭髮的長輩起身講話,中氣十足。致詞最後他昂揚地說:「來唱一首當年我們都愛唱的歌!」然後用充滿革命激情的口吻,大聲高唱:

去年我回來,你們剛穿新棉袍

今年我來看你們,你們變胖又變高

你們可記得,池裡荷花變蓮蓬?

花少不愁沒顏色,我把樹葉都染紅

滿場六七十歲的長輩,紛紛用同等的激情高聲唱和,我從未想過這首歌可以這樣唱。那一瞬間我才明白,這首歌或許從來不只我以為的那樣單純:若「紅」即是「左」,即是「革命」,「花少不愁沒顏色,我把樹葉都染紅」不就是現實的批判兼革命的戰歌?一首貌似溫情的歌,也能寄託如此「危險」的訊息,在戒嚴時代國家機器鼻子底下傳唱數十年,變成一小撮地下份子彼此相認的憑證啊。

那個壓抑噤聲的年代早已過去,甚至革命的熱血也都成了遙遠的記憶。我想在故事失傳之前,把它記下。畢竟經歷了那一晚,再聽這首歌,已經永遠無法回到兒時的心情了。

(寫給《小日子》)