這一年,我有幸參與了兩本有關災害的臺灣自製科普書的製作;加上最近甫參加完科普新書的發表會,與主持人、觀眾討論一本科普書誕生的甘苦,頗有感觸,我決定將會談中聽到有感的內容、以及自己的想法付諸於文字。

怪奇現象:科普的目的與現實結果矛盾

在生活中,「科普」時常被視為一種工作,像是我們會說「我在做科普」;就我自己而言,我也會跟人說「我在做科普」、「我在寫科普文章」。然而,我們在做的科普到底是什麼?

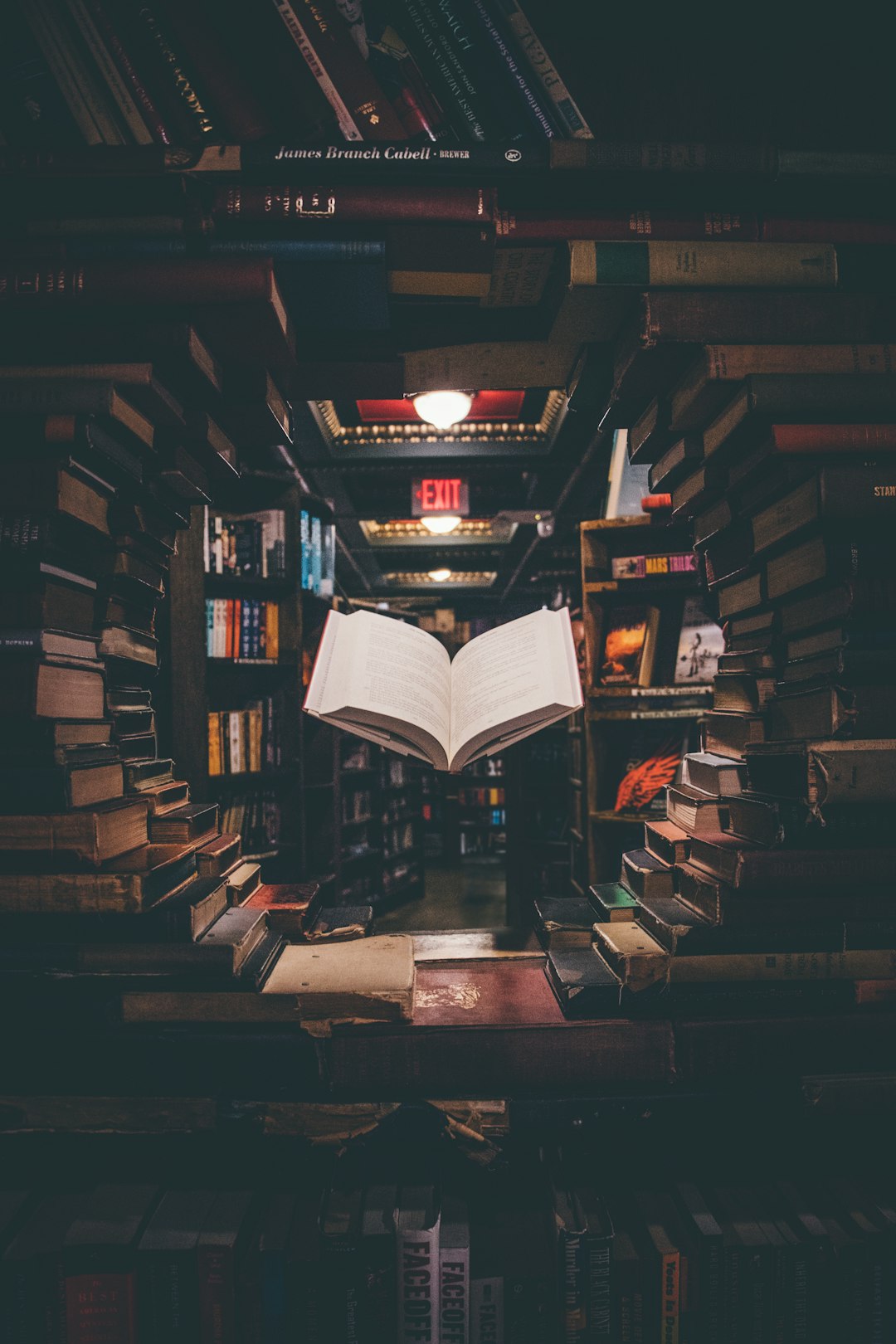

「科普」在現代已經是非常耳熟能詳的詞彙,簡單來說,就是希望能將艱澀的科學知識轉化成淺顯易懂的方式讓受眾理解,而媒介有很多種類,包含文字、影像、文創品等等。最常見的應該還是科普書、再來是科普影片吧。於是坊間可以看見許多科普書,內容不外乎是以圖文方式簡化並吸引年紀稍小的讀者、也可能是以故事包裝甚至以科學家本人做主角開啟小說般的劇情,再來就是比較富有教育意味的定義型書籍。

只是當我們說到「科普」時,一般人會有哪些反應呢?說實話,大多的人是避而遠之。但這樣就很奇怪,畢竟我們做科普的目的就是希望一般人能夠理解這些知識,但我們所要接觸的一般人卻連碰也不碰。給予方與接受方之間產生了極大的斷層,科普書最終淪為泛科學圈之間的交流媒介,造成結果與原本的目標相矛盾的情形,到底該怎麼辦?

科普作為一種手段,我們真正希望達成的是什麼

回過頭想一下,我們從事科普工作,或以這次的案例,我們從事科普寫作希望達到的是什麼?最表層的理由當然是「希望民眾能懂」,但背後的理由是更重要但也更難傳遞的。

像是我們這次寫的書主題與防災有關,「災害」這個議題本來就是自然與人交互作用下的產物,肯定與民眾有關,也有很多科普書內容是大談災害、污染等議題。

然後呢?我從平日學校的學習、或是日常新聞中就知道災害的危險性、降低污染的重要性,我何必要再讀一本科普書?這個才是我們在寫科普書時最需要關注的。

就我自己的認知來說,災害或環境類型的科普書最重要得傳達給觀眾的不外乎兩個面向:第一是「科學的本質」,也就是讓民眾了解做科學是怎麼一回事;第二個就是「問題的系統性與複雜性」,簡單說就是問題的解決從來都不容易。

第一點比較純粹是科學的問題,民眾需要理解常常科學家在訪談過程中語帶保留,並非是受到什麼勢力的壓迫,而是基於科學的每項結論都是基於紮實的研究與辯證獲得,且常常受限於研究對象與研究儀器的限制,而無法獲得真正的全貌。尤其在災害的防範上,很難有說得準的時候,民眾應該視為常態,並建立面對風險的正確態度,而不是單純謾罵預報不準。反而現在所謂的「預言」在科學上來說是不可能是的事,民眾應該不輕易相信此類消息。

第二點就比較複雜了,因為以防災或重建來說,這其中每一個環節可能都同時與數個利害關係者有關,而每組利害關係者所重視的點不同,位在中間的決策者總是得做各種衡量,試圖找出其中的平衡點。結果就是,我們幾乎不能找到一個同時讓大家都滿意的解方。

當然,遇到自己的權益受損時,我們還是可以想辦法去爭取,但除了謾罵決策的結果以外,民眾應該知道每一個決策背後拉扯的過程是非常艱辛的。

我們與科學的距離:我們該如何拉近彼此

所以說到底,只要民眾對於「科學」仍有抗拒,在沒有好的方法下,我們這些重要的概念怎樣都無法傳遞給真正的受眾。我們與科學的距離,到底該如何拉近呢?

知識是硬的,但故事是軟的。這也是我們在寫科普書時最主要的呈現手法。藉由歷史故事,或是真實發生在現代的與人有關的故事作為包裝,我們將想傳達的概念明示或隱晦的穿插在其中。你可以說這是一種寫作技巧,但我更傾向於說就是因為我們都是「人」,所以也只有用「與人有關的故事」才能將真正的情感、想法表達出來。

再來,我覺得科普若要將我們與科學間的距離拉近,那中間連結的技巧就很重要。過去我總覺得科普工作者就是科學與民眾的橋樑,但事實不然,我覺得科普與民眾之間仍有很多層次,因為每個人基於他的生活形式,對於接觸科學的需求程度不一,這些層次包含:以科學轉譯為工作的人、願意接受科學新知但不從事科普工作的人、認為科學重要但多從友人獲得資訊的人、以及純粹跟從友人的人等。也就是說,當我們說「要做科普」的時候,應該要思考的是,我們做科普要傳遞的對象究竟是哪一層次的民眾?而不是單純把做科學以外的人都視為相同的「一般大眾」。

所以就我的看法,假設我們真的希望傳給最低層次的民眾(這裏沒有貶意),那我們該做的,是強化不同層次的民眾之間的傳遞能力,唯有這樣,我們才能真正打到「核心受眾」。

從讀者的角度來說,了解自己在這層次中的位置就很重要。但基本上,會願意讀我這篇文章的人,已經是僅次於做科普的人的一群。這意味著,如果你也相信坊間這類科普書的價值是重要的,那你們會是協助將這類書籍向外推銷出去的關鍵人物!(欸會不會有一種只是讀個文章,卻突然被推坑的感覺?XD)

關於科普傳播,你可以怎麼做

所以最後,身為讀者的你能做些什麼呢?

如果你有覺得躍躍欲試,歡迎你加入科普的行列。如果你沒有要踏入這領域,但你認同科普的理念,那最簡單的方式就是投資給這些科普工作者(買書啊,或是直接當他們的乾爹…開玩笑的),或是至少分享這些資訊給身邊的朋友們。這樣可以讓你身邊不太會碰科學,但願意接觸你所接觸的事物的人,有機會獲得一些新知,然後這些人可能又不自覺能將這些新知再傳給他的朋友們…

套句youtuber常用的句子,對於你看到好的科普書,歡迎「按讚、訂閱、加分享!」