中國文學神經官能症

閱讀時間約 24 分鐘

《中國文學史》這類書,出現於一九○四年,至今已出版了千百種,每個大學中文系都必修這門課,講讀不已。

中國文學,便卒於《中國文學史》開始寫作之時。

一、

中國古代並無文學史,所以文學史這門課、這種書,打一開始就是依據外國人研究中國文學之法而仿作。一九○四年清政府《奏定大學堂章程》即明確要求教師:「日本有《中國文學史》,可仿其意自行編纂講授」。

但中國既然本無此類著作,乍欲模仿,豈能遂肖?例證便是作於一九○四年出版的林傳甲《中國文學史》。

林書乃京師大學堂之教材。全書十六篇,包括文字形體,古今音韻、名義訓詁、群經、諸子、廿四史,乃至《靈樞》《素問》《九章算術》、作文修辭法、虛字用法、外國文法等。

自謂頗採通鑑綱目、紀事本末等傳統史體,且批評:「日本笹川氏撰《中國文學史》,以中國曾經禁毀之淫書,悉數錄之。不知雜劇院本傳奇之作,不足比於古之『虞初』。若載於風俗史猶可,笹川氏載於《中國文學史》,彼亦自亂其例耳」「臚列小說戲曲、濫及明之湯若士,近世之金聖嘆,可見其識之污下」。對政府提倡的日本之中國文學史寫作模式,公然表示無法遵循。

相較之下,同年任教於美國教會所辦的東吳大學之黃人,較能適應這項新工作。他大罵古人無文學史著作,又無「世界之觀念,大同之思想」,故「劃地為牢,操戈入室,執近果而昧遠因、拘一隅而失全局,皆因無正當之文學史以破其錮見也」。

然後自詡他的著作能夠取法外邦,是有世界觀的;他也首先採用了西洋史的「上古」「中世」「近世」分期法。

爾後文學史寫作之傳統可說於焉確立。五四運動以後,踵事增華,在這條路上乃越走越遠。

整體文學史框架,是胡適的進化論、白話文學史、文學出於民間,王國維一代有一代文學之說等。分論則王國維的詞論、戲曲研究,魯迅的小說史,胡適的章回小說考證,鄭振鐸的俗文學,馮沅君陸侃如的詩史……。一點一滴構建了近八九十年的文學史論述架構,而以劉大傑《中國文學發展》為集大成,大體沿用至今。

但這個典範,其實是努力把中國文學描述為一種西方文學的山寨版。

二、

它學自西方的,一是分期法。

中國史本無所謂分期,通史以編年為主、朝代史以紀傳為主,輔以紀事本末體而已。

西方基督教史學基於世界史(謂所有人類皆上帝之子民)之概念,講跨國別、跨種族的普遍歷史,才有了分期之法。

以耶穌生命為線索,把歷史分為耶穌出生前和出生後,稱為紀元前、紀元後。紀元前是上古;紀元後,以上帝旨意或教會文化發展之線索看,又可分為中古和近代。

史賓格勒《西方之沒落》曾強烈批評此法,謂其不顧世界各文化之殊相,強用一個框架去套,是狹隘偏私的。何況,其說本於猶太宗教天啟感念(apocalyptic sense)之傳統,代表著基督教思想對歷史的支配,在時間的暗示中其實預含了許多宗教態度,並不是歷史本身就有的規律,故不值得採用。

可惜晚清民初我國學人沒人如他這麼想,反而競相援據。黃人如此,劉師培《中古文學史》亦然。與哲學史書寫中胡適、馮友蘭等人的表現,共同體現了那個時代的潮流。

這種分期法,後來也有吸收了史賓格勒之說的。但非顛覆上述框架,而是因史賓格勒把歷史看成有機的循環,每一循環都如生物一般,有生老病死諸狀態、春夏秋冬諸時段,故如劉大傑《中國文學發展史》、馮況君陸侃如《中國詩史》均酌用其說。

擴大分期法而不採有機循環論及基督教思想的,是馬克思歷史唯物史觀。把歷史分成「亞細亞生產方式──奴隸社會(上古)──封建社會(中古)──資產階級社會(近代)──社會主義社會」五階段,並套用於中國史的解釋上。

由於削足適履,套用困難,故自民國初年便爭論不斷。到底封建社會何時結束、有沒有資本主義萌芽階段等等,還關聯著日本東洋史研究界的論爭。

分期法之外,另一採挹於西方的,是廣義的進化論或稱歷史定命論。

因為,上述各種分期法都不只是分期,還要描述歷史動態的方向與進程。

這種進程,無論是如基督教史學所說:歷史終將走向上帝之城,抑或如馬克斯所預言:走向社會主義,都蘊含了直線進步的觀念。把這些觀念用在中國文學史的解釋上,就是文體進化、文學進化云云,把古代文人之崇古、擬古、復古狠狠譏訕批判了一通。

第三項採汲於西方的觀念,是啟蒙運動以降之現代意識。此種意識,強調理性精神與人的發現,以擺脫神權,「解除世界魔咒」。

用在中國文學史上,就是魯迅描述魏晉是人的醒覺之時代,周作人說要建立人的文學等等。反對封建迷信,極力淡化宗教在文學中的作用,更是瀰漫貫徹於各種文學史著作中,連小說戲曲都拉出其宗教社會環境之外,朝個別作者抒情言志方向去解釋(王國維論戲曲、胡適論《西遊記》,都是典型的案例)。

此外,當時寫中國文學史,還深受浪漫主義影響,把「詩緣情而綺靡」之緣情,或「獨抒性靈」之性靈都想像成浪漫主義,拿來跟「詩言志」對抗、跟古典主義打仗,反復古、反摹擬、反禮教、反法度。

在康德以降之西方美學主張無關心的美感,以文學做為審美獨立對象的想法底下,他們自然也就會不斷指摘古代文儒「以道德政教目的扭曲文學」。

第四是文類區分。文學史家們把傳統的文體批評拋棄了,改採西方現代文學的四分法:小說、戲曲、散文、詩歌。

三、

這真是件悲慘的事。為什麼?

因為,1、與中國的文體傳統從此形同陌路,文家再也不懂文體規範了,當代文豪寫起碑銘祭頌,總要令人笑破肚皮。

2、他們開始拚命追問:為什麼中國沒有西方有的文類,例如中國為何沒有神話、中國為何沒有悲劇、中國為何沒有史詩,然後理所當然以此為缺陷。逼得後來許多笨蛋只好拚命去找中國的史詩、悲劇或神話,以證明人有我也有,咱們不比別人差。

3、可是沒人敢問中國有的文體,西方為何沒有。反倒是西方沒有而我們有的,我們就不敢重視了。例如賦與駢文,既非散文,又非小說,亦非戲劇,也不是詩,便常被假裝沒看見。除六朝一段不得不敘述外,其餘盡掃出文學史之門。偶爾論及,評價也很低,損幾句、罵幾句。八股制義,情況更糟。

4、小說、戲劇,中國當然也有,但跟西方不是同一回事。正如林傳甲所說,它們在中國地位甚低,遠不能跟詩賦文章相提並論,許多時候,甚至不能稱為「文學」,只是說唱表演藝術之流。可是既欲仿洋人論次文學之法,小說戲劇便夷然佔居四大文類之半矣。

5、小說與戲劇,在中國,又未必即是兩種文類。依西方文學講中國文學的人卻根本無視於此,徑予分之,且還沾沾自喜。如魯迅《小說舊聞鈔》自序明說是參考1919年出版的蔣瑞藻《小說考證》,但批評它混說戲曲,而自詡其分,獨論小說。可是不但蔣氏書名叫小說考而合論戲曲,1916年錢靜芳《小說叢考》也是如此,當時《新小說》《繡像小說》《小說林》《月月小說》《小說大觀》《小說新報》《小說月報》更都是發表戲曲作品的重要刊物。為什麼他們並不分之?因為古來小說戲曲本來就共生互長,難以析分,刻意割裂,其病甚於膠柱鼓瑟。

中國說唱傳統源遠流長,唐代以前便有不少例證,唐代俗講變文多屬說唱亦是無可疑的。宋代《都城記勝》把小說分為三,一曰銀字兒,當亦是持樂器唱說。

在這些說唱裡面,有偏於樂曲的、有偏於詩讚的,漸漸發展,而或於唱的多些,或於說的多些。但總體說來,是說與唱並不截分。如雜劇,一般都稱為「曲」,可是唱曲就與說白合在一塊兒。

這是中國戲曲的特點。歐洲戲劇便與此迥異,唱就只是唱,說白就只是說白。

十八世紀法人阿爾央斯批評《趙氏孤兒》說:「歐洲人有許多戲是唱的,可是那裡面完全沒有說白,反之,說白的戲就完全沒有歌唱。……我覺得歌唱和說白不應這樣奇怪的糾纏在一起」。

可見當時異文化交流,歐洲人立刻察覺到這是中國戲的特點。二十世紀德國布萊希特取法中國戲,所編〈高加索灰闌記〉之類,其特點也表現在讓演員又說又唱方面。

中國戲曲,基本情況正是又說又唱。樂曲系的,以曲牌為主,如元雜劇、明傳奇、崑曲,以唱為主,以說為輔。詩讚系的,以板腔為主,如梆子、單弦、鼓書等,以說為主。就是以口白為主的相聲,也還是「說、學、逗、唱」結合著。

小說呢,情況一樣。

名為詩話詞話,內中東一段「有詩讚曰」,西一段「後人有賦形容」,同樣是說中帶唱的。

這種情形,唐代已然,趙璘《因話錄》角部載:「有文淑僧者,公為聚眾談說,假託經綸,所言無非淫穢鄙褻之事。……教坊效其聲調,以為歌曲」。

此即說話中之談經或說渾經。名為「談說」,而顯然有唱,故教坊才能效之以為歌曲。

明刊《說唱詞話》中《新刊全相說唱張文貴傳》看來是傳記,卻也是唱曲,上卷結尾處云:「前本詞文唱了畢,聽唱後來事緣因」,便說明了它的性質。

魯迅論小說,把所有名為詞話的東西幾乎全都撇開了,連《大唐三藏取經詩話》,他也刻意採用日本德富蘇峰成簣堂藏的本子,因為只有那個本子叫做《取經記》 。

這與他把〈伍子胥變文〉〈目連變〉〈維摩詰經菩薩品變文〉等都改稱為「俗文」「故事」一樣,乃刻意為之。

可是小說與戲曲的關係,焉能如此切割得開來?它們本是一個大傳統中的同體共生關係,切開來以後的小說史,談《三國》而不說三國戲,談《水滸》也不說水滸戲,談《西遊記》仍不說西遊戲,談《紅樓》還是不說它跟戲曲的關係。

論淵源、說成書經過、講故事演變、評主題、衡藝術,能說得清楚嗎?

在西方,像〈董永變文〉這類純韻文的體裁,可稱為ballad;純散文的〈舜子變文〉這類故事,可稱為story。一般稱為小說的novel,指的也是散文體。

可是中國不但有〈伍子胥變文〉這樣的韻散相間體,還有一大批說唱詞話、彈詞、寶卷,以及雜詩夾詞附讚的小說,乃至還有以駢體文寫的小說。

而小說作者,因體制相涉,敘事又同,亦常兼體互用,如馮夢龍既編《三言》,又刻《墨憨齋傳奇定本十種》;凌蒙初二刻《拍案驚奇》,則自序云:「偶戲取古今所聞,一二奇局可記者,演而成說,……得四十種」,但內中實是三十九卷小說故事,一卷《宋公明鬧元宵雜劇》。足見凌氏刻「演而成說」的故事時,亦並不將戲劇與小說劃開。

凡此等等,都說明了像魯迅那樣,用一種西方式的文體觀念,加上個人閱讀上的局限與偏執,硬性區分小說和戲劇,對小說史的解釋,並非好事。

6、文類的傳統與性質,他們又皆參考西方文類而說之,與中國的情況頗不吻合。

例如散文,若依西方essay來看,則詔、冊、令、教、章、表、啟、彈事、奏記、符命,都是西方所無或不重視的,故他們也不視為文學作品,其文學史中根本不談這類東西。

但在中國,文章者,經國之大業不朽之盛事,多體現於此等文體中。古文家之說理論道,上法周秦者,大抵亦本於此一傳統。

可是近代文學史家卻反對或不知此一傳統,盡以西方essay為標準,講些寫日常瑣事、世相社會生活,或俳諧以見個人趣味之文,以致晚明小品竟比古文還要重要,章表奏議、詔策論說則毫無位置。

小說方面。中國小說,源於史傳傳統,後來之發展也未並離卻這個傳統,故說部以講史演義為大宗,唐人傳奇則被許為可見史才。

西方小說不是這個樣,於是魯迅竟切斷這個淵源,改覓神話為遠源,以六朝志怪為近宗,而以唐傳奇脫離史述、「作意好奇」,為中國小說真正的成立。

四、

凡此,均可見這個文學史寫作新典範其實正在改寫、重構著中國文學傳統,革中國文學的老命。

用一套西方現代文學觀去觀察、理解、評價中國文學,替中國人建立他所不熟悉的文學譜系。於是,中國文學史之出現,正意味著中國文學之銷亡。

一九四九以後,馬克思學說大量運用於中國文學史的研究與寫作中,成了新典範,但它與舊典範間並不是斷裂的,只是添加了些東西。

例如從前說進化,現在仍說進化,而進化的原理就加上了階級鬥爭和唯物史觀。

過去講分期,現在仍講分期,而分期之原理就加上了經濟基礎決定上層建築理論。到了批林批孔運動鬧起來,又加上了儒法兩條路線鬥爭說,重新解釋李白杜甫、韓愈柳宗元等等。

台灣未經此一番折騰,基本上仍維持著五四以來所建立的典範,上庠間最流行的教本,仍是劉大傑之舊著。相關著作雖多,框架大同小異。

而大陸自改革開放以後,撥亂反正,階級鬥爭、儒法對抗、唯物史觀均可不必再堅持,故亦漸與舊典範趨同。論述方法,大體上均是先概述,再分類分派,繼做作者介紹,再對重要作品做些定性定位,有歷史主義氣味。

但文學史寫作與教學最大的失敗,或許恰好就在歷史方面。

怎麼說呢?文學史本應是文學的歷史研究,然而自設立這個學科以來,教學的目標,就不是為了建立學生的史識,而只是為了培養其文學審美標準、提供其欣賞文學作家作品之地圖。也就是說,是審美的,而非歷史的。

五、

教學目標之外,整個文學史論述也缺乏史學之基本條件或能力,不能真正建立歷史知識。

例如我們若用可能是戰國時人編的《周禮》來大談周公的創制,用可能是魏晉人編的《列子》來談戰國時刻禦寇的思想,大家都會覺得非常可笑。梁啟超、胡適、顧頡剛以來所建立的古書辨偽學,講的即是這個問題。

然而我們在文學史上又怎麼樣呢?

《楚辭》乃是東漢順帝安帝時人王逸所編,收羅了賈誼、淮南王、東方朔、王褒、劉向、班固等人,以及王逸自己之作,凡十七卷,上距所謂屈原,已相去約五百年了。可是我們卻以之大談屈原如何如何,彷彿《楚辭》就是戰國時繼《詩經》而有的一本集子,又彷彿即是屈原及其門人宋玉之作那樣。

元曲,今存劇本,多屬晚明人改編甚至杜撰,情況類似明人之擬宋話本。而我們也拿來大談元曲之劇情、關目、排場、作者等等,煞有介事。這樣,能建立歷史知識嗎?

不能建立歷史知識之外,又缺乏歷史觀點,不知老子雖被推為道教宗祖太上老君,卻非本來就是太上老君;其老君之地位乃在歷史中漸被推尊而成的。

文學史上,盛唐詩、杜甫詩之性質均似於此。而我們的文學史卻完全無此意識,把杜甫、唐詩本質性地視為好作者、好詩、好時代,彷彿老子生來就是太上老君,不知一件事須放到歷史中去觀察。

再就是對史觀本身缺乏警覺與反省,亦沒有批判能力。

如王國維《人間詞話》說:「四言敝而有楚辭,楚辭敝而有五言,五言敝而有七言,古詩敝而有律絕,律絕敝而有詞。蓋文體通行既久,染指遂多,自成習套。豪傑之士,亦難於其中自出新意,故遁而做他體,以自解脫」,當代文學史著無不徵引,作為文學進化之說明。

殊不知此與顧炎武「三百篇之不能不降而楚辭,楚辭之不能降而漢魏,漢魏之不能不降而六朝,六朝之不能不降而唐也,勢也」云云,都非文學進化論,而是明人「一代有一代之勝」的流類。

因此顧炎武在上面那段之後接著說:「用一代之體,則必以一代之文,而後為合格」。意思是說每個時代都有其代表性文體,作詩文的人若選用某代的代表性文體,就須遵守該體之風格,才算是合格的作家。

明人之擬古、講格調,即基於此,跟進化論恰好相反。

所以王國維才會根據上述云云而說:「故謂文學後不如前,餘未敢信;但就一體論,則此說固無以易也」。認為每一體都是後不如前的。

今人反復徵引王氏這種復古論以說文體進化,不是顯示了對文學史觀問題理解含糊、認知不清嗎?

再說,一代有一代之勝的觀點,重視的是歷史中的變貌。

六朝是古詩、唐代是律絕、宋代是詞、元代是曲,這些都是史上之變,足以見這一代與那一代的不同。文學史依此而編,著重敘述每一代之特色與變貌,正是近世文學史家之共同態度。但很少人注意到:這樣論史,毋乃知變而不知常。

因為唐代仍有古詩,不能僅注目其律絕;宋代詩體仍盛,不能僅重其詞;元代尤不能重曲而輕詩詞文章。可惜近世文學史偏要如此。

極端的,甚至如馮玩君陸侃如《中國詩史》直說詩至宋已亡,詩史應由詞瓜代;或如劉大傑《文學發展史》說詩的盛夏即在盛唐,中晚唐漸漸步入衰颯之秋,到宋代,便不能不讓詞來領風騷了。

又如唐代古文運動興起,反對六朝以來的駢儷之風,當然是一種變。但敘述了這個變局後,這些文學史著居然就再也不談駢文了,忘了駢文辭賦之寫作仍是爾後之常態。

此等忽略、漠視沿續性文體而僅重其變異之眼光,豈不甚偏?

若說此乃革命的時代,故特重歷史之變;則對某些變,諸家卻又不肯重視。如八股制義,是明代最重要之文體,而遭近人一筆抹煞。哦,不,是一筆也不提地抹煞之。

演義,是明代小說中最重要的類型,清代則是俠義,胡適魯迅以降,也均遭了小看。

這表示革命的世代不只看重歷史之變,在變動中還要確定變之方向。

近代人利用編寫、論述文學史,灌輸反禮教、反經學、反理學、反崇古、反傳統、反士君子之意識,乃是極為明顯的。

故而史上某些合乎其意識者便得到宣揚,被放大了影像,某些不合其革命目標的,就理所當然地被佚忘或貶抑。

革命時的說辭,猶如熱戀中男女的誓言,其所以不能當真,還在於它本身往往混亂。

像文學起於民間,一經文人染指,輒便僵化死亡,只好再由民間尋其生機一類說法,固然表達了一種特殊的文學史觀,但一來不能證驗於我國的文學史,二來持論者本身亦不能貫徹其立場,故徒見其混亂。

說文學起於民間,最常舉的例證是《詩經》。

可是《詩經》有雅有頌,雅頌是朝廷及宗廟之樂章,不符合他們的需要,所以就只能說國風。講得好像《詩經》就只有國風,而國風又都是民間歌謠。

然而,說國風是閭巷歌謠真是天大的笑話。它第一篇是〈周南〉,〈周南〉第一篇是〈關雎〉,開頭講窈窕淑女君子好逑,接著說如何追求,最後是追求到了,「琴瑟友之」「鐘鼓樂之」。在周朝禮樂社會中,誰家能有鐘鼓琴瑟呢?不是諸侯就是王公吧!

果然,〈周南〉最後一篇是〈麟之趾〉,說:「麟之趾,振振公子」「麟之定,振振公族」;〈召南〉第一篇〈鵲巢〉,講的也是:「維鵲有巢,維鳩居之。之子於歸,百輛御之」。公子公族,人中麟鳳,且能派出百輛車乘去迎娶,這又是什麼人家?

古人於此類詩,每以后妃說之。是否吻合詩旨雖不可必,身分卻是對的;近人說是閭巷歌謠,則無論如何也對不上號。此即所謂不能證驗於史實。

對這些史觀上的問題,幾十年來「照著講」,更不用談對基督教史觀、唯物史觀缺乏警覺了。

六、

最後我要談談近世中國文學史建構中另一大問題。

文學史,要處理的,是歷史中的審美活動。

而近世的「中國文學史寫作與教學」雖如我上文所說乃是審美的而非歷史的,可是他們的毛病,恰好也就是對歷史中審美活動之無知無視,只是靜態地描述一位位作家(是寫實主義、浪漫主義、田園詩人、邊塞詩人或什麼),一篇篇作品(沈雄、俊爽、清綺、華麗、婉約、輕艷、頹靡等等)。

什麼是歷史中的審美活動呢?

1、是由文到文學。

古無文學,用「文」字涵括一切審美活動,天文、地文、人文之美均稱為文。人文則包一切典章制度而說,《禮記.少儀》所謂:「言語之美,穆穆皇皇;朝廷之美,濟濟翔翔;祭禮之美,齊齊皇皇;車馬之美,匪匪翼翼;鸞和之美,肅肅雍雍」。

其中言語之美也就是孔子所說:「言之不文,行之不遠」的那種文言。孔門四科中言語一科,如子貢宰我所擅長者即屬此,其訓練則由「不學詩無以言」來,主要表現於辭命,故邇之可以事父,遠之可以事君,折衝於尊俎。

辭命,固然主要是言說,可也包括著文字工夫,故《論語.憲問》云:「為命,裨諶草創之,世叔討論之,行人子羽修飾之,東里子產潤色之」,修飾潤色,都指紙上之文而非口頭之語。

但此時並不稱為文學,只與言辭合稱為「言語」,指言語之美。

那時文學一詞,指的乃是知識性的文獻之學。由「文」到「文學」,就是文字之美由言語之美中分化出來的過程。分化出來後,才有專講文字之美的文學可說。文學之史,於焉開端。

古代的歌、謠、誦、念、唱、讚、諫、傳語、講述、談辯,則仍是言語的系列,不當混為一談。

2、由非文學文本到文學文本。

文學是文字書寫成品而具美感的,纂組錦繡,錯比文華。故並非所有文字書寫品都可稱為文學。所謂文人,就是專門寫或能寫這類主要是供審美之用的作品之人。

但是,審美標準每個時代不同,有時一個時代認為具文學美的文本,到另一時代卻不受欣賞;有時某作者寫的非文學文本,旨不在提供人審美之用,再另一時代卻可能被人由審美角度去把搦,該人則被視為重要文人。這就是作者及文本的歷史性。

以《昭明文選》序來看。它說經典是「孝敬之準式,人倫之師友」,屬道德性文字;諸子是「以立意為宗,不以能文為本」,重在義理;縱橫辯說「語流千載」,又根本是言語之美,非文藻之麗,故均不予收錄,只收那些「義歸乎翰藻」的,也就是具文學美之作。

可是,宋朝以後,經與諸子漸漸被人由文學美的角度去詮釋、解讀,成了最好的文學典範,這就由非文學文本變成文學文本了。

明清人讀《西遊記》,本多用以修道喻道,後始欣賞其文彩,亦屬此類。

倒過來看,也有許多人讀《紅樓夢》並不重在玩味其文學美,而是視如史書,重在可揭示其作者家族身世史或反映國族史,非文學文本或主要不是文學文本。

諸如此類,文學文本與非文學文本間的轉換,是文學史最宜關注的。

3、由非文字藝術變成文字藝術

文字藝術只是諸藝術之一,其他藝術並不利用文字或主要不依文字。例如戲,主要是唱作表演;歌,主要是音色、聲腔、節奏;話,主要是言詞舌辯及表情,說學逗唱,基本上均非文學。

可是在中國歷史中它往往逐漸變成文學藝術。

柳浪館主人《紫釵記.總評》:「臨川判《紫簫》雲此案頭之書,非台上之曲。余謂《紫釵》猶然案頭之書也,可為台上之曲乎?」曲,從「曲與詩原是兩腸」,到詩文化;從台上演出之劇,到成為案頭之書,即是戲曲發展的歷程。

其他如樂府本只是歌,而後來「不能倚其聲以造辭,而徒欲以辭勝」;或由說話講史到評語,再到演義,皆是如此。

以上這幾方面,都是文學史該處理而過去沒什麼處理或竟顛倒處理了的。

若要處理,也不是只指出有這些轉換便罷,還須再追究下列各點:

一、歷史中的審美活動者。一般說,那就是作者與讀者。而在中國,這主要是文人階層。其他社會流品向這個階層類化,成為文學的創作者和享用者,是它最主要的動向。明清時甚至連一般讀者都消失或被替代了,因為文人不但擔任作者也擔任讀者,用評、點、批、識來代表讀者、帶領閱讀。過去的文學史不好好研究此一階層之動態及行思模式,而旁取於勞動階層或資產階層,可謂緣木而求魚。

二、歷史上不同的審美活動傾向。不同時代有不同傾向或重點,例如魏晉南北朝重在技藝之開發、法度之建立,意圖完善作品。唐宋以後,覺得更該完善的是作者,活活重於成法。明清以後又有致力於完善讀者、完善世界的。不同的傾向,形成各時代不同的文學觀與文學活動,也造就了不同的作家作品。

三、歷史上不同美感型態之確立與爭論。如詩中的唐與宋,文中的古文駢文,不只是不同時代盛行的文體與寫法,也是兩種美感型態。故唐型詩不盡同於唐代詩,宋型詩不盡同於宋代詩。唐宋做為風格型態的術語,猶如西方藝術史上「文藝復興」「巴洛克」亦可做為風格描述語那樣,對它們的選擇與爭論,往往帶動了歷史的動態。

四、歷史上審美活動與其他活動之關係。其他活動,指知識活動、道德活動等。人是整體的,既有審美能力及需求,亦有其他。可是不同的人、不同的時代、不同的文體,偏重便不同,與其他活動亦有分合之不同關係。

如古文家是強調文與道俱、言有序且言有物的。簡文帝則說立身須嚴謹,為文可放蕩,審美與道德可以分開。

另一些風流才子,則認為文才即表現於風流之中,故立身亦只須盡才,不須講道學。彼此生活態度不一,審美表現當然然也就互異,因而也互誹不已,文學史的動態便生於其中。

過去的文學史著作,在這些地方多未留意,所以令人遺憾。雖然「滿村聽唱蔡中郎」,而講唱的只是另一位杜撰的蔡某故事,跟蔡邕其實沒啥關係。中國文學真正的價值、特質、身世,皆遭扭曲,成了漫畫或塗鴉。

…

推薦閱讀:

文學與道家的關係,有許多人強調過。可是我這一講卻不是還要講那些陳腔濫調,而是要著重介紹文學與道教。medium.coma

古所稱文學,本不以其文采,指博學而已。直到漢初「淮南衡山修文學」,而所招的,仍是「四方游士,山東儒墨」medium.coma

文類的興起與其特質,是要斷代討論的。近代散文,自負在範圍和性質上都有與古代不甚相同之處。雖然此舉未免心量不廣,有點自以為是,但每一時代自也不妨如此自我期許,並發展其風格medium.coma

為什麼會看到廣告

66會員

268內容數

留言0

查看全部

龔鵬程大講堂的沙龍 的其他內容

你可能也想看

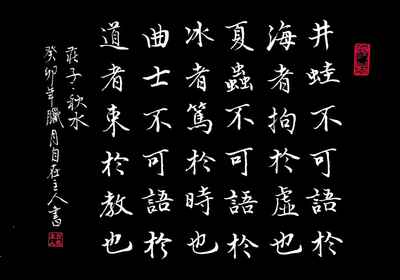

中國文學-莊子集釋-卷六下-外篇·秋水中國文學補課《莊子集釋》卷六下《外篇·秋水》

井蛙不可以語於海者,拘於虛也;

夏蟲不可以語於冰者,篤於時也;

曲士不可以語於道者,束於教也。

今爾出於崖涘,觀於大海,

乃知爾丑,爾將可與語大理矣。

對井裡的蛙不可與它談論關於海的事情,是由於它的眼界受著狹小居處的局限;

對夏天生死的蟲子...

2024-04-29

中國文學裡的向日葵&向日葵花食現代的向日葵,遲至明代中葉以後才傳進中國,因此中國文學裡的葵多半與向日葵無關。中國古代的葵有兩種,都具有向日的特性 ,一種是作為蔬菜的冬葵,其葉傾陽,曾經是先民吃了兩千年的蔬菜;另一種則是觀賞用的蜀葵,被宋代詩人大大歌詠其花具有「向日」的屬性。並分享兩道向日葵花食,一道出自清代的粥譜,一道是自創食譜

2023-12-31

洪水文學 護國神艦之終焉習近平、彭麗媛、馮提莫、周小平、蔡奇、馬偉明的結局究竟如何?馮提莫能否繼續獨得恩寵?彭麗媛能否反攻倒算?馬偉明和這其中哪一位有緋聞?應用科學技術的倫理底線會不會被習政權突破?請看本文!

2023-07-07

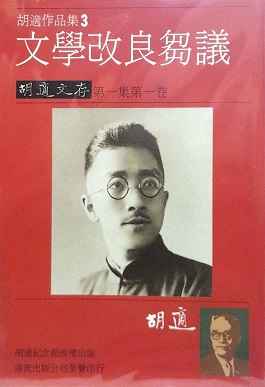

中國文學的進化之路——讀胡適《文學改良芻議》「國語的文學,文學的國語」這十個字的口號,開啟了民國初年的中國文學革命。此口號一方面明確表達了對於新時代的「活」語言——白話文地位的重視,因此為了創造有別於「死」語言——文言文的系統,提出了「國語的文學」;另一方面「文學的國語」,則將文學的地位提升,展現出文學對於社會/文化的整體影響力:以文學為起點

2022-06-04

暨南大學中國語文學系-面試題目之一 「請問你對『是在哈囉、地圖砲......』現代用語,有什麼看法?」--這是我在暨南大學 中國語文學系面試抽題目時,兩題中的其中一題。

「哇!這個問題我以前想過。」我驚訝地道:「雖然很多人將它們視為俚語,我卻認為這些現代用語可以被歸在藝術的範疇。」

「喔?是嘛?怎麼說?

2021-05-01

暨南大學中國語文學系-備審自傳及思路分享 「蘇老泉,二十七,始發憤。」許多非應屆生會以蘇洵自比,但對於他們而言,蘇洵的《六國論》是哪六國並不要緊; 蘇洵的《管仲論》中,管仲是賢非賢不要緊;要緊的,只蘇洵的大器晚成便足夠了。

今時今日,我以此篇自傳為束脩,叩門於此,並不是要效仿任何先賢先烈,而是我自高中畢業以來,自個兒積累的機

2021-04-25