十五、首山竹篦話

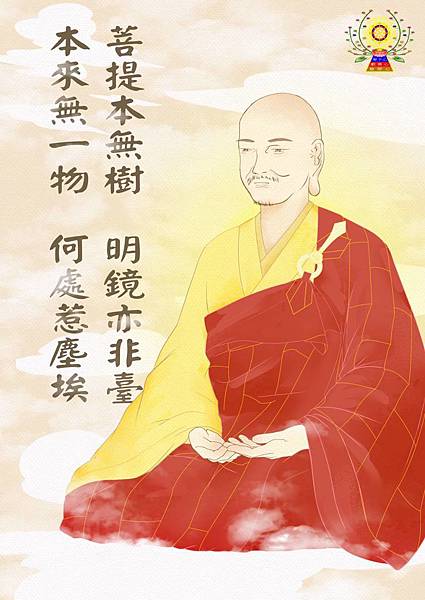

首山省念禪師 (926~993) 是五代末、宋初時期的禪僧。

省念嗣風穴,風穴嗣南院,南院嗣興化,興化嗣臨濟;

臨濟嗣黃蘗,黃蘗嗣百丈,百丈嗣馬祖,馬祖嗣懷讓;讓,即曹谿之長嫡也。首山省念禪師嗣法弟子眾多,最著名者有汾陽善昭禪師,善昭的弟子石霜楚圓禪師,楚圓的弟子黃龍慧南、楊岐方會二禪師,分別開創了臨濟宗的黃龍、楊岐兩大派。此是五家七宗。五家,臨濟宗為禪宗五家之一;後分黃龍、楊岐二派,是為七宗。

首山省念禪師最著名的公案為「首山竹篦話」。如葉縣歸省禪師参首山省念禪師公案:

後遊南方,參見汝州省念禪師。師見來,竪起竹篦子云:「不得喚作竹篦子。喚作竹篦子即觸,不喚作竹篦子即背,喚作什麼?」師近前掣得,擲向階下云:「在什麼處?」念云:「瞎。」師言下大悟,不離左右,執侍巾缾,經于數載。

— 天聖廣燈錄卷第十六,汝州葉縣廣教院賜紫歸省禪師

竹篦子,又稱篦棍、批頭棍、批頭竹片,原是刑具,禪宗祖師用來作為警策學人的工具。

竹篦子象徵參究的念頭,或者用思想往思想起處参,或者用眼朝意識根源看。

「喚作竹篦子即觸」,意思是,如果看到竹篦子就叫做竹篦子,那麼,就要被宗師的竹篦子打下去,代表不對,要挨打 (觸)。為什麼呢?因為凡夫俗子看到竹篦子一樣叫做竹篦子,凡夫都會的事情,那參學有什麼成果?等於沒参。

「不喚作竹篦子即背」,意思是,如果看到竹篦子不叫做竹篦子,那麼,等於逃避眼前的事實 (背),也不對。為什麼呢?什麼都不看,也不積極地參與人生,只是躲避在清淨空無一物的境界裡,這其實只是動與靜的「靜」的一方面,,所謂「止動歸止,止更彌動」,也沒有了脫生死,超越六道輪迴。

「喚作什麼?」意思是要人自參自悟,宗師不說破。不說破、也不告訴答案,就是要靠各人自己體悟,別人說的是別人的,自己體悟出來的才是自己的。

對於首山竹篦話,大慧宗杲禪師曾有頌云:

背觸非遮護,明明直舉揚,吹毛雖不動,遍地是刀槍。

— 大慧普覺禪師語錄卷第十

如以金剛經的三句來表示:

喚做竹篦則觸 (A),不喚做竹篦則背 (-A);非竹篦而為不動的吹毛劍 (非A),佛性中的竹篦而遍地是刀槍 (佛性中的A)。

如如不動的佛性,函蓋宇宙,如吹毛利劍一般,現象界的事物,無一能立;而萬事萬物亦皆在此佛性中,頭頭皆明、物物皆是,遍地如箭鋒相拄的刀槍,光光交涉而相摻,互為回互。

竹篦子是如吹毛利劍一般的佛性 (非A);而打破無始無明後,以清淨無病的意識心來看竹篦子,其實也還是竹篦子,但這時已經是佛性中的竹篦子 (佛性中的A),和其他的萬事萬物互相輝映。

「A」代表某物,「-A」代表不看某物的意識心;「非A」代表佛性,「佛性中的A」代表萬物。

「-A」還在現象界,如小乘四果仍屬輪迴;「非A」在佛性的本體界,已經證悟了。所以「-A」和「非A」不同,差別在於「-A」悖離了A,而「非A」卻將A 涵攝其中。

首山竹篦話是臨濟四料簡的另一種表達。從石頭開始,一向是四個,離、坎、乾、坤,以至臨濟、首山。而金剛經的三句,則少了-A,其理由已經在前文說過了,因為聲聞緣覺,只能入佛,不能入魔,不能將魔納為己用。

打個比方:譬如有一天,宗師要考驗學人的心得,拿起一支棒球棒,問說:「你看到什麼?」學人答:「我看到一支棒球棒。」宗師說:「隔壁阿伯也知道這是一支棒球棒,你的見解和隔壁阿伯有什麼不同?」學人感到慚愧,回去再修,過了一段時間後,來到宗師這裡,宗師一樣拿起棒球棒問他:「你看到什麼?」學人答:「我什麼都沒看到。」宗師說:「前幾天一個鄰居的兒子,離開家庭到緬甸出家修行,他也一樣看不到這支棒球棒,那這樣,你的見解和他有什麼不同?」學人知道自己的修行還不夠,回去再修,過了一段時間後,又來到宗師這裡,宗師拿起棒球棒問他:「你看到什麼?」學人答:「我看到一道光,不論什麼東西碰到這道光,都化為光,現在,我看到的是,這是一支發著光的棒球棒,它的光,和其他所有發著光的東西互相映射。」宗師點頭。

如何將竹篦子公案和修行結合在一起?

竹篦子代表參究的一念,或者朝意識根源處看:若有妄念紛飛起伏,不需要遏止,只要繼續往前看就可以;將參究的一念,漸漸穿透妄念的海波 (喚做竹篦子,有語),到達妄念根源的海底 (不喚做竹篦子,無語),再將此類似海底的根源處看破,即是透關而到家。

如高峰原妙禪師云:

且道如何趣向?

不見古人道:「若要脫生死,須透祖師關。」畢竟將甚麼作關?「喚作竹篦則觸,不喚作竹篦則背。不得有語,不得無語。」

若向者裏,著得一隻眼,覰得破、轉得身、通得氣,無關不透、無法不通,頭頭示現、物物全彰。無邊剎境,自他不隔於毫端;十世古今,始終不離於當念。

⋯

然雖如是,(豎拂子,云) 且道:者箇,是生耶?是死耶?

若也道得,便可向無佛處稱尊,無法處說法;其或未然,山僧不懼羞慚,更與諸人露箇消息:

(以拂子作釣魚勢,云) 夜冷魚潛空下釣,不如收卷過殘年。

— 高峰原妙禪師禪要,除夜小參

又如大慧宗杲禪師,室中常舉竹篦,問學者曰:「喚作竹篦則觸,不喚作竹篦則背。」眾下語,皆不契。因僧請益,復成五頌示之。頌云:

雲門舉起竹篦,開口知君話墮,上方香積不餐,甘伏食人涕唾。(一)

雲門舉起竹篦,禪和切忌針錐,鸞鳳不棲荊棘,鷓鷓偏守空池。(二)

雲門舉起竹篦,通身帶水拕泥,奉報參玄上士,撒手懸崖勿遲。(三)

雲門舉起竹篦,擬議知君亂統,直饒救得眼睛,當下失却鼻孔。(四)

雲門舉起竹篦,露出心肝五臟,可憐猗死禪和,猶自魂飛膽喪。(五)

— 大慧普覺禪師語錄卷第十

又如大慧宗杲禪師頌雲門公案云:

雲門大師,拈起拄杖,舉教云:「凡夫實謂之有,二乘析謂之無。緣覺謂之幻有,菩薩當體即空。」乃云:「衲僧見拄杖,但喚作拄杖。行但行,坐但坐,總不得動著。」頌云:

剔開金殿鎖,撞動玉樓鐘,泣露千般草,吟風一樣松。

— 大慧普覺禪師語錄卷第十