這期雜誌的專欄文,也就是本篇文章是延遲交出的。在月初寫完主題創作後,突然失去靈感,我總在進入春天時特別煩躁,或許是因為下個月要過生日,每年都很怕在新的這年會失去點什麼,不論是有形或無形的,擔心身體老化或心智越來越不單純⋯⋯又憂慮自己的成就和行為沒跟上年齡,我想,這種憂慮對於一個即將進入中年的女性而言是特別明顯的。

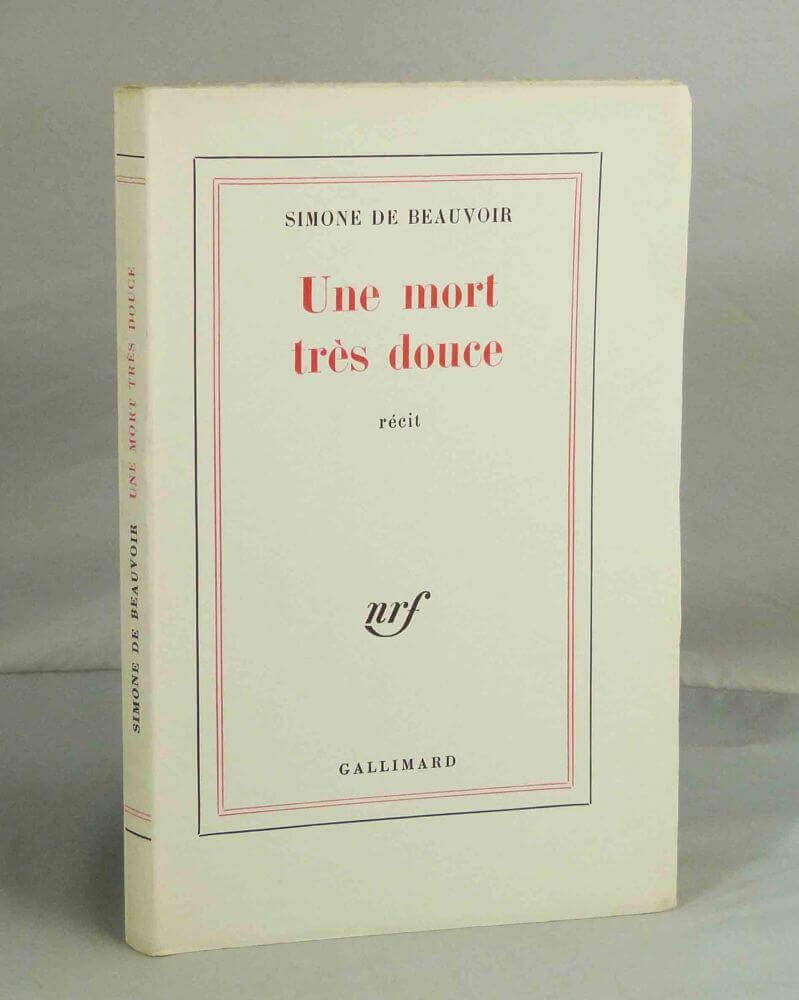

正當我在幾個主題中選擇該寫什麼,想到專欄的名稱是跟著我的散文創作來的,而最初是為了向西蒙波娃的《在莫斯科的那場誤會》*致敬取用了「那場誤會」這四個字(一方面也符合我寫的主題),她曾說過「如果你活夠久,就會發現每個勝利都將變成失敗。」,這可以當作我現階段給予自己的一個小結論,說服自己無需將每時期的成敗太看重,畢竟人類永遠不知道最終結果,也不知道自己的生命將有多長?

突然說起這個,是因為波娃的第一本書是在她三十五歲時出版的,寫了十年的文稿終於受到認可。若從她索邦優等畢業生的身份到任職的那幾年隨機察看她的人生並不會覺得特別成功,但直至七十年後的今天,說起女性主義首先會想到她的著作《第二性》*,我們至少可以證實她取得了某種意義上的成就。巧合的是,我寫第一段對於年齡感概的文字時還沒有細讀波娃與《巴黎評論》的訪談,此時剛好看到她說,「我一直都對時間的流逝有非常尖銳的意識。我會覺得有什麼東西隨著時間的流逝一併失去了。」因此,我更能確定時間對許多人而言是極為珍貴的,即使是擁有學識且明白自己人生目標的波娃。不久前剛好看了法國電影《獅子今夜死亡》(Le lion est mort ce soir )的開頭,古稀之年的老演員和導演討論對「死亡」那幕的表達方式。演員說,「死亡就只是一場相遇,並不這麼悲慘。」。在生命將盡之際,他終領悟怎樣與死亡共存——活到七、八十歲早已為此刻做了準備——我突然想通自己現階段對生命有點不捨是因為不知道還有多少年限、不知道自己曾有過的計劃或目標是否會實現?甚至是我的感情會不會減少?但人類的結局最終就是一死,每一天都只是更近一步,對於活到一定年齡的人而言,是等待著那一刻。

或許這篇文章採用該主題也是公器私用,這幾天不斷想著身為一個在寫作平台的創作者,沒有出版過書籍卻也會受到其他創作者的批評。在平台上創作者同時身兼讀者和評論家,我們還會以自己的本色身分與其他人交流,任何人被檢視的除了文章水平之外還包括其人格、生活背景和意識形態,似乎不能說自己只是想寫寫文章,想屏蔽別人的批判,因為這某方面也算是公開場合的發表。

反對者對於創作者意識形態的不認同是最激烈的,波娃與沙特的(Jean-Paul Sartre)間開放的感情關係*是在挑戰他們出生的資產階級,兩人不想照著成長過程中社會和文化給予的想像期望而活,這也成為他們被批判的原因。而沙特的作品是反資本主義的,但會閱讀其著作的讀者也是資本主義,讀者們認為給予他成名和賺錢的機會,卻還被他公開指責資本主義而討厭他,但他們都清楚自己的人生理念,不會因為受到抨擊而改變。

無獨有偶,在寫作平台上會遇到的反對者大多也是衝著一個人的思想和教育程度,你可能不能表現出太熱愛某種類型的書籍,你要思考到受眾的閱讀習慣不見得相同,但你為什麼不能就寫自己喜歡的,等待能夠欣賞或擁有相同審美觀的同好?

每當我讀著六十多年以前的作家訪談,總覺得當時遇到的社會關係和現代幾乎是一樣的,人們會著重於作家們的出生背景和政治傾向,將其放大檢視,但某些作家們之所以到現在還有討論的必要,也正是文字間的意識形態所保存下的價值。

- 《在莫斯科的那場誤會》:波娃與沙特於一九六二至一九六六年間數度造訪蘇聯,《在莫斯科的那場誤會》便是波娃以這段經歷為基礎進行的創作,可謂揉合其畢生關注議題的代表性作品,透過男女主角的見聞,將個人歷史和集體歷史緊密扣連在一起:一對暮年夫妻因為一趟莫斯科之旅,招致對社會主義制度的政治理想幻滅,並觸發夫妻失和,作者透過兩性觀點的交互辯證,試圖為內在自我與外在世界尋找和解的契機,同時也見證了一九六○年代蘇聯社會與文化界的真實樣貌及批判性。

- 《第二性》:是一部關於存在主義和女性主義的散文,西蒙·波娃於1949年創作並出版。整部作品分為上下兩卷,被公認為是一部哲學著作。波娃選擇從存在主義角度出發展開論述。也正因如此,她的這部作品不僅僅是簡單地論述了婦女在二戰之後的狀況,總的來說,這是一部哲學作品,從文學、歷史、社會學、生物學和醫學多方面進行豐富地舉例和分析。

- 波娃與沙特保持著多年的感情而沒有婚姻關係。