敘事裡的靈光:抵抗遺忘!

「記憶就是最重要的敘事能力。創作者只有憑藉本身的博聞強記,所敘述的故事才能掌握事物的演變,而且還可以跟事物的消逝以及死亡的力量相安無事。」

如果靈光的發散是出自我們的記憶在歷史痕跡中共感、聯想、交織出來的經驗,那麼靈光的發散同時也意味著一種記憶的敘事和建構。他首先儲存我們對經歷的印象,不管那是潛在的,或是能直接意識到、記住的。再對這些事物進行篩選、轉換,織入原有的經驗,創造新的現實。

這也是為什麼文學、故事對班雅明來說,並不只是抒發而已,而是藉由對過往的認識、組織、轉換裡,重新發現、獲得能夠面對現實和未來的事物。當佛洛伊德告訴我們:過往並沒有消逝,相反地,他以一種隱微的方式影響著我們時。這其實就是在暗示,人的記憶裡有一些東西……他們拒絕被遺忘,拒絕就這麼隨著生活消失!

在《卡夫卡 — — 逝世十週年紀念》這篇文章裡,班雅明先是整理了幾種卡夫卡作品的詮釋,之後又一一推翻他們。最後他指出,遺忘,其實才是卡夫卡一個最重要的主題。

「被遺忘的東西從來不會只跟個人有關……所有被遺忘的東西都已不確定的、變化的方式,持續地和史前時代被遺忘的東西融合在一起,而不斷形成新異的產物。」

靈光的產生,藝術的意義,正是為了讓某些重要的片段、感受不要遺忘。我們雖然沒有經歷過藝術品或者歷史遺跡被創造時的年代,但這不代表我們無法從中感受到和我們相似且同樣重要、深刻的經驗。因為就像之前所說的,藝術見證的歷史,並非歷史的資訊,而是一段時空間的感受。

在《說故事的人》裡,班雅明舉出一句諺語:「出門遠遊的人總是有故事可說。」指出在此意義上的故事通常「來自遙遠的國外,或在時間上來自遙遠的過去。」因為那時所被講述的故事,若不是某人的親身經歷的奇事,就是當地過往的傳說、民俗、神話。但話鋒一轉,班雅明提出一個非常重要的洞察:「(擅長說故事的人)並不像新聞報導或專業報告那般,著眼於傳達純粹的事物本身……(而是)會先讓所要講述的事物浸淫在自己的生活當中,這麼一來,故事裡便留下了說故事者的印痕。」且「聽眾便越喜歡在日後 — — 不論經過多久的時間 — — 向別人轉述這則故事。」

這就是為什麼即便卡夫卡、普魯斯特、杜斯妥也夫司基等等大文豪的作品,儘管產生的年代早已和我們有一段遙遠的距離,可是仍舊在現今讓人難以忘懷的緣故。因為他們所書寫的事物,不論是在當時還是現今,雖然有些微差異,但依舊切身於人類本源、無法捨棄、遺忘的種種感受、經驗。

靈光並不會是單純對歷史的幻想,因為他所幻想的歷史,必定和現在的經歷的時間有重大、深刻……甚至無比親近的關聯。

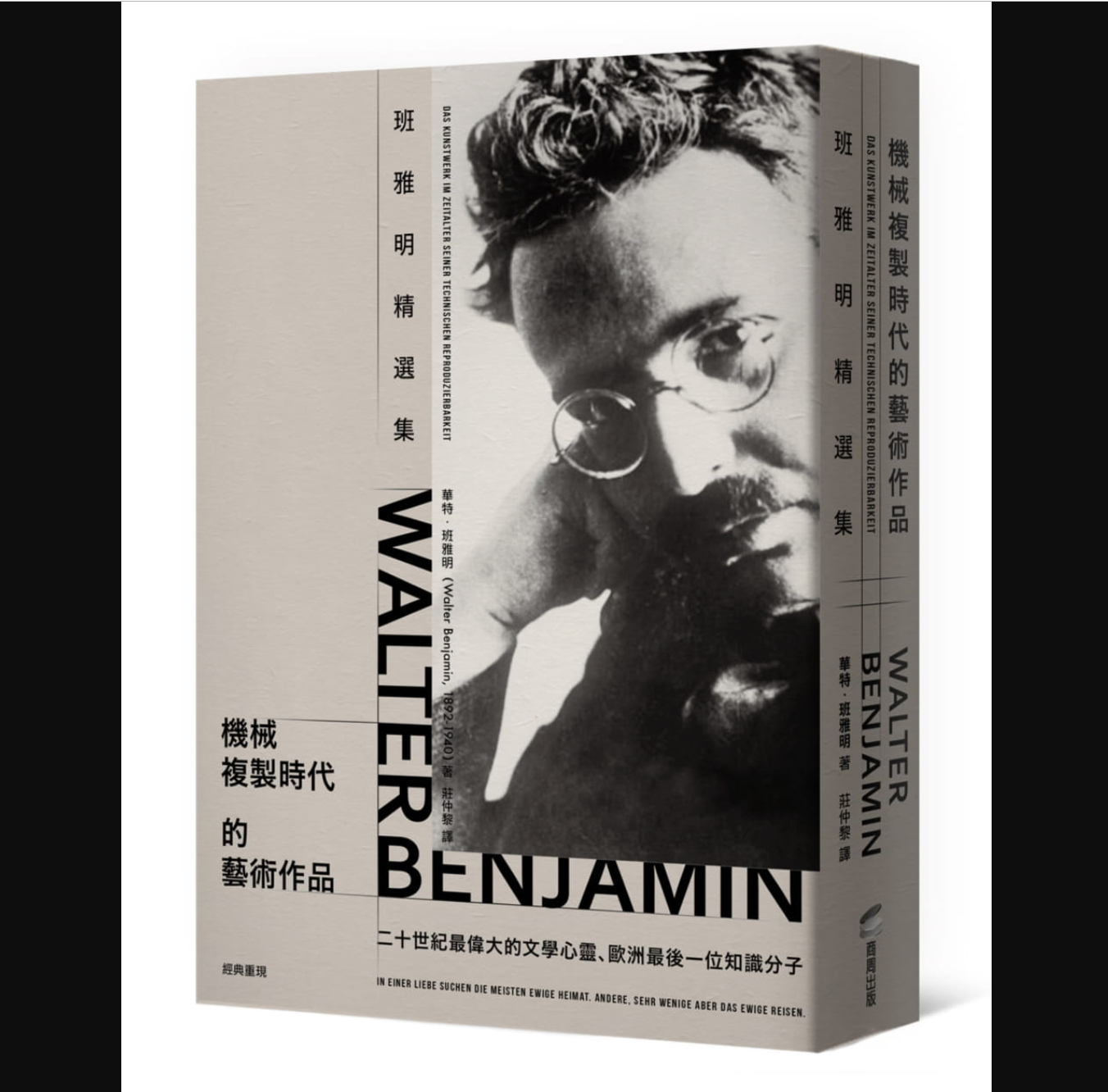

回到機械複製時代的藝術作品

靈光是這樣一種光芒,他來自人在觸及某些深刻藝術作品,或是歷史、當代時空在外在世界所留下的痕跡。在凝視這些痕跡的過程裡,正如夢一樣。這道光芒將會射入我們記憶中最晦暗的地方,召喚我們想不到,卻又一直無法遺忘的心思。而遺忘的回歸就是靈光所帶來的救贖。

那麼,要怎麼理解班雅明在《機械複製時代的藝術作品》中提出的靈光的消逝?難道現今的藝術作品因為被複製的關係,就無法散發這樣的光芒了嗎?或著因為複製技術的關係,藝術家們無法再創造和以前一樣擁有靈光的作品嗎?

並不是如此。

班雅明之所以說我們正在迎向靈光消逝的年代,恰恰諷刺地,並不是因為複製技術使藝術品不再具有靈光,而是複製技術使人們不再重視他們自身和過往、歷史、根源之間的關係。作為兩者中介的藝術作品,遂淪為只有展示的價值。

文章中提到兩種藝術作品的價值,分別是儀式價值(Kultewert),展示價值(Ausstellungswert)。其中他認為現代的藝術作品慢慢地正在喪失他的儀式價值,因為藝術不再直接地介入人們的生活,他變得只是一種娛樂,就像許多好萊屋的商業電影一樣。換言之,藝術作品的製作漸漸和人們的生活脫鉤。

我們以日本作家谷崎潤一郎曾寫過一篇文章 — — 《陰翳禮讚》為例,在這裡面,谷崎討論到許多因為現代工業興起,而消失的日本器物美。他提到在西方生產的紙進來以前,日本的紙其實非常多樣,例如奉書指、唐紙、白唐紙等等,他們的紙質、紋路設計皆十分細緻,觸感十分舒服,外觀也很有美感。至於日本的燈具,或是蠟燭,雖然不甚明亮,但卻充滿陰翳、朦朧的美感。他更解釋這是為何日本傳統盛飯的陶宛皆是深色的關係,因為這樣,食物的鮮豔可以在暗暗、不那麼明亮的居室內獲得襯托,變得好看而充滿食慾。除此之外,西方傳來的磁磚,雖然看似美觀,卻比木質的材料來得刺眼,使上廁所的行為變得緊張兮兮,無法像以前依樣放鬆,更何況其實日本的廁所一般都設在屋外充滿樹林的庭園裡,其實以木質的材料設計廁所,會更能符合他們文化的心理。但西方現代工業生產的紙、燈具、磁磚器物,以日本傳統文化來看,皆不細緻,只是能用而已。然而由於大量生產,且為了效率和便宜,所以製作都用低廉的成本,且實行專業分工,不再只是交給一個工匠去設計一個完整的器物。這些現代工業遂大舉侵入、壟斷了原有的市場。谷崎潤一郎遂說道:「人們無暇講究風雅不風雅,只一味地想要沐浴在文明的恩澤下……我們迎合了機械,反而扭曲了我們的藝術本身。」日本的民藝之父 — — 柳宗悅更說:「今日的器物都是有缺陷的,原因是忽略了「用」,因為工藝家不再製造為人類服務的器物。」

上述這些人們以及班雅明所提到的儀式價值,都呼應了後來一個哲學家尚.布希亞在《物體系》裡提到的想法:

「家電、汽車、無大用的新發明……都只要求最低限度的能量和參與。有時,只是手或眼的簡單調控,一點都不需要技藝熟練……光電感應元件只需要我人出現就夠了,它們取代了壓力、敲打、撞擊、身體的平衡、力氣的量或分配……過去掌握物品需要使用全身,現在則代以(手、腳)接觸,視覺、觸覺、偶而是聽覺的操作。」

我們不再關注我們生活所使用的東西(包含接觸到的藝術、歷史遺跡、器物等等)和過往、歷史間的關係。在觀看這些大量複製的事物時,我們甚至忘了以前的人們是怎麼生活、怎麼觀看的。在現代社會中,物品,只剩下展示價值、操作價值,甚至布希亞後來認為的消費價值。「傳統的象徵 — — 物(工具、傢俱、房屋本身)是一個真實的關係或一個實際體驗的情境的中介者,在他的實質和形式中,明白地帶有這個關係中意識或潛意識的動態印記……(但在現代社會)關係不再為人所體驗……他自我消解,在他之中自我消費……只是在描繪關係的空虛。」

為何是「描繪關係的空虛。」?這顯示班雅明的預言完全成真了。因為人們選擇屈服過往的遺忘,只是不停地在現世中尋求空虛的認同、安慰:「在鏡頭前的表演會讓本身出現一種不同以往的焦慮,而且還因此心神不寧。為了彌補電影演員所失去的靈光,電影界還刻意在攝影棚外面,為他們塑造『名人』的形象!電影資金所促成的明星崇拜,使明星得以保持個人的魅力,只不過這種魅力早已因為明星本身的商品性格(Warencharakter)而變質了!」而在《攝影小史》裡則描寫到:「讓事物更接近大眾,並一律以複製壓制事物的獨特性,都是現代人的強烈傾向……在複製的影像裡捕捉身邊的事物,已成為現代人日益迫切的需求……這種察覺大大地提升世界上所有相似之物的意義,以致於人們還會從具有獨特性事物那裡,透過複製的手段而獲得一些相似之物。」

靈光的消逝是因為我們不再關注藝術品究竟在說什麼、在看什麼、在表達什麼不同一般的想像、理念。比起這些,我們更關注的是:他是誰創造的、創作者的聲量、是什麼時期的藝術作品、屬於什麼藝術主義、曾賣給誰、經過哪些流轉、名氣高低等等。交易考量的價值也變了,以前是看藝術品本身的內容,現在則是透過市場供需、真跡假跡的標準來判斷。

誠如前文中約翰.伯格所說的,影像反映了以前人們觀看某個對象的方式,但是「在這個畫作可以複製的年代,繪畫的意義不再附屬於他們自身;繪畫的意義變成可以傳播的東西:也就是說,他變成了一種訊息,而且就像所有資訊一樣,如果派不上用場,就不會有人理會。」

今天的許多人們在博物館觀賞畫作時,很可能根本不在乎自己的歷史和這幅畫的關聯,而是只是想拍下照片,證明自己真的看過原作、真跡。那些歷史訊息雖然的確是「歷史」,卻疏漏了藝術在歷史中真正見證到的事物,也就是其所試圖賦予的記憶、感受。靈光即便猶存,也不會被認真注目。

歷史意識下的自我認同,以及自我價值的缺乏,是靈光在人們內心中消逝的巨大悲劇。直到現在,我們仍可以聽到諸如:要向未來看、別輸在起跑點、看向未來、進步等等強調未來的口號,然而,從未,或者很少人們願意要我們認真地注目與反思自身和以前人們的過往、歷史對當下自身的意義,彷彿那對我們來講早已變成是多餘的。班雅明對「靈光」思想的闡述,也是意在提醒我們不要輕忽這種想法可能帶來的危害。

(本文章同步發佈於方格子部落格:文學實驗室)

FB粉專:https://pse.is/TCBRA