從甲午戰爭算起,百餘年來,台灣不斷接受外來文化與新移民的刺激,遂也漸漸習慣了「混血」式的文化樣態。近當代的台灣庶民文化,其實是日治五十年遺留的「東洋風」、戰後駐台美軍帶來的「西洋風」、新移民帶來的「大陸風」與「香港風」、加上民間自為的「本土風」,雜糅一處,混成獨特的文化風景。

台灣曾經戒嚴近四十年(1949-1987),然而針對文化內容的管制,較諸政治體制的壓抑,相對還是寬鬆一些,舶來文化商品繁多,各方影響之下,電影、電視、唱片、讀物皆受薰染。到七十年代「尋根」風起,青年世代重新摸索「身分認同」,首先要面對的,也是這盤根錯節的「混血」情結。理解台灣庶民文化,或許應當先認識這一點。

七十年代,台灣青年的創作能量,從一連串指標事件展現出來:1971年奚淞、黃永松、吳美雲、姚孟嘉創辦《漢聲》雜誌英文版,1977年改為中文版,深入探討古蹟保護、民間藝術與庶民文化。1973年林懷民創辦「雲門舞集」,高信疆接掌《中國時報》「人間」副刊,提拔新銳作家,推行報導文學,引介素人畫家洪通、恆春老歌手陳達。1975年歌手楊弦在中山堂開演唱會、出版專輯,替余光中的現代詩譜曲,點燃「民歌運動」。1976年李雙澤在淡江大學演唱會手持可口可樂,怒道「走遍世界,年輕人喝的都是可口可樂,唱的都是洋文歌」,遂令「唱自己的歌」成為廣為流傳的精神口號。1977年「鄉土文學論戰」爆發,深化、普及了「尋根意識」,同年「金韻獎」創辦,「青年創作歌謠」風潮徹底改變了華語樂壇的走向。這些事件,都有一股純粹近乎天真的底氣。事起之初,都未必想像得到後面將引出多麼不得了的效應,更未必有「運動」的自覺。在台灣外交處境節節敗退的時代,青年知識分子既有強烈的危機感,也有巨大的使命感。他們未嘗經驗過父母輩叨唸的戰亂歲月,擁有比較好的物質條件和閒暇時間,得以探索興趣,甚至將興趣發展成專業。當局高喊「莊敬自強、處變不驚」的時代,青年人一方面深受舶來文化的「混血」影響,對西洋與東洋的青年文化深自嚮往,一方面又體會到台灣仰「上國」鼻息之可悲,而產生出民族主義的意氣和「尋根」的焦慮。

要理解這樣的糾結,我們可以用一個人、一首歌來說說:羅大佑的「亞細亞的孤兒」。

羅大佑的父親是苗栗客家人,母親是台南人,但他從小在台北長大。1983年,羅大佑發行第二張專輯《未來的主人翁》。A面第二首歌便是「亞細亞的孤兒」:

亞細亞的孤兒在風中哭泣

黃色的臉孔有紅色的污泥

黑色的眼珠有白色的恐懼

西風在東方唱著悲傷的歌曲

當年歌詞頁上,「亞細亞的孤兒」有一行副標「致中南半島難民」──七十年代越戰結束,許多民眾從海路出逃,舢板、漁船擱淺在南中國海的珊瑚礁,餓死渴死者眾,竟還有人相食的慘事。那樣的故事,成了當年國民黨政權對內最好使的「反共教材」。

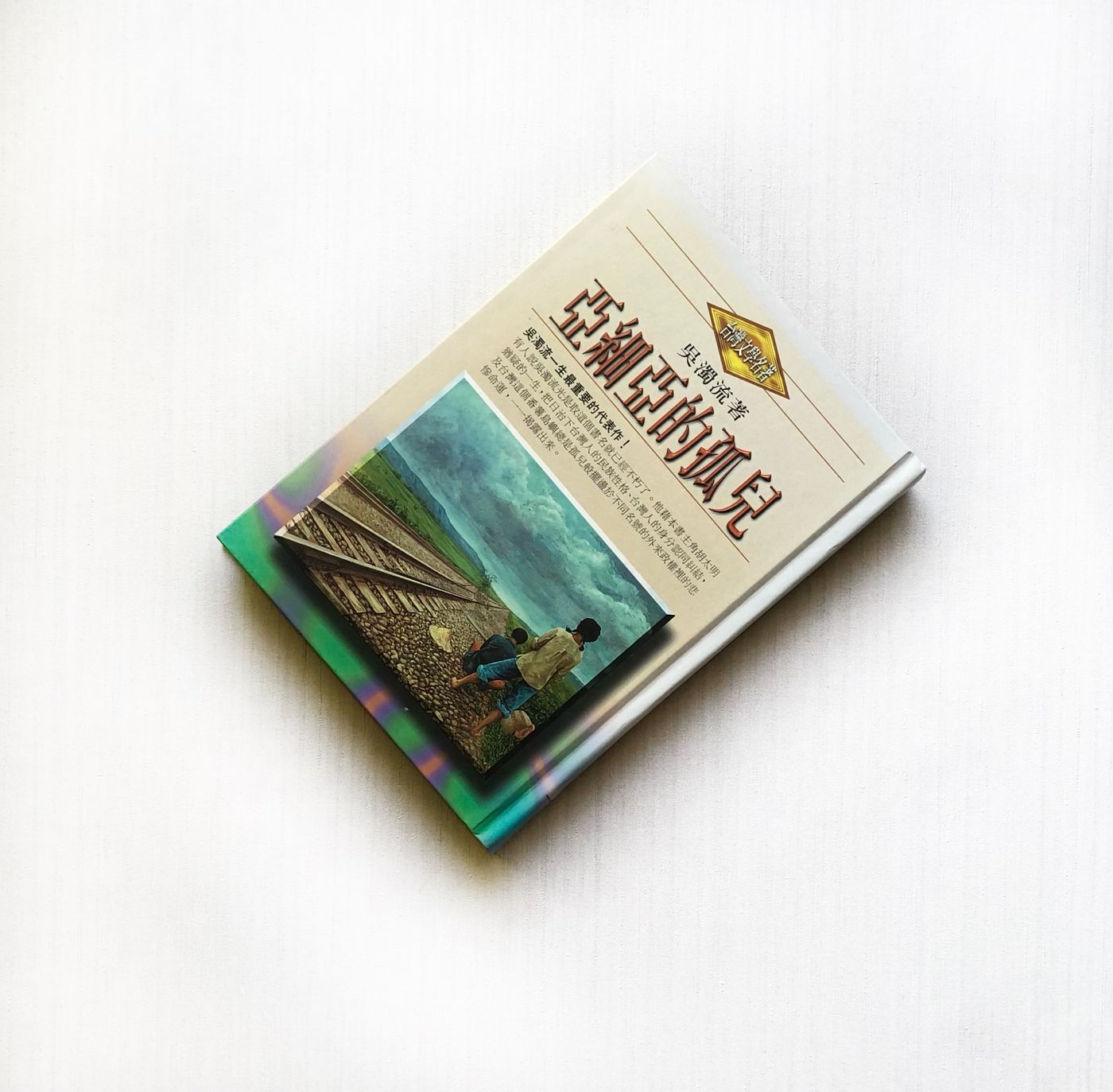

然而,只要你知道「亞細亞的孤兒」出處,便明白那「致難民」的副標是障眼法:《亞細亞的孤兒》是台灣作家吳濁流(1900-1976)1945年完稿的長篇小說:一個叫胡太明的台灣青年,在家鄉受日本殖民者欺壓,日本留學歸來卻被鄉人排擠,赴中國大陸又被視為外人,最終逼瘋了主角。羅大佑借用這個意象,開篇四行歌詞,竟彷彿已從鴉片戰爭、八國聯軍,一路走到了國共內戰與島內長年的戒嚴。

羅大佑是在做醫師的父親書架上看到這本書的。當「亞細亞的孤兒」映入眼簾,他腦中立刻響起副歌吟哦的旋律。羅大佑的父親曾在日治時代被派去南洋當軍醫,一千個台灣兵只有三百人活著回來。後來國府敗退遷台,政權危殆之際下重手鎮壓異己,開啟了漫長的「白色恐怖」時期。他的父輩大半生承受不同政權的時代動盪,「胡太明」的命運非但是不堪回首的集體記憶,也預告了後來苦澀的歷史。

假使不加遮飾,光憑「白色的恐懼」一句,在戒嚴時代,羅大佑很可能從此無法出唱片──那「致難民」的副標,表面迎合了執政者的「主旋律」,暗地卻為所有懂得「解碼」的人,偷渡了一則國族歷史的大敘述。

這首歌背後的曲折,其實也凝縮了七八十年代台灣創作人的某種處境:嚴密的審查制度之下,創作人必須苦心設計「偷渡」路線,埋藏「暗號」,氣味相投的聽眾得設法從字裡行間「嗅出」那密碼。當一首這樣的歌透過電波向四方播送,那「啟蒙」的暗號,便可能改變不只一小撮人的生命:

亞細亞的孤兒在風中哭泣

沒有人要和你玩平等的遊戲

每個人都想要你心愛的玩具

親愛的孩子你為何哭泣

這是早期羅大佑最好的歌詞,語言直白而不失詩的質地,一洗「民歌」習見的學生腔、文藝腔,正如「民歌」一洗早年流行歌詞的歌廳氣、江湖腔。然而他在開創中文歌詞新局的同時,亦曾陸續以余光中、鄭愁予、吳晟詩作譜曲,其實承繼了「民歌」時代「以詩入歌」的傳統。那一輩「知識青年」背景的歌人常以「文藝青年」自居,他們大量閱讀文學作品,也為這新起的「歌壇」鋪墊了起碼的「文化教養」。

「亞細亞的孤兒」不惟歌詞反映了那樣的時代,音樂也值得推敲。這首歌用的是拖沓的三拍,拉長了的「華爾滋」節奏,像沈重行進的行伍。它並未沿用搖滾樂習見的爵士鼓,而是流行歌少見的「軍用大小鼓」──這位鼓手是徐崇憲,他不是職業樂手,而是這張專輯的錄音師。

徐崇憲從「校園民歌」時代便是著名的錄音師,也是「麗風錄音室」的老闆──再過幾年,他將會為一位唱歌走音的奇怪歌手錄製並投資首張專輯,其人名喚陳昇。羅大佑希望「亞細亞的孤兒」撤掉爵士鼓改打軍鼓,自己卻打不來,徐崇憲高中練過軍樂隊,當仁不讓,親自示範,從此名留青史。

羅大佑素來是英美搖滾的重度樂迷,學生時代便組了搖滾樂隊在飯店駐唱掙零用錢,唱的當然都是西洋搖滾曲。他一身黑衣、蓬髮墨鏡的造型,簡直是1966年巴布迪倫(Bob Dylan)搖滾時期的翻版。除了西洋搖滾,羅大佑還從班上日籍同學那兒認識了東洋的搖滾與民謠樂手:吉田拓郎、井上陽水、山下達郎、岡林信康......。他向父親借錢籌錄第一張專輯《之乎者也》,台灣錄不出他要的音場,只有托同學把部分作品帶到日本做編曲。早期羅大佑專輯音場之所以如此透亮、飽滿,便是這結合了東西洋影響的「混血」成果。

「亞細亞的孤兒」在軍鼓轟然擊響的同時,揚起了兒童合唱團的歌聲,那是當年經常主唱電視卡通主題曲的「松江兒童合唱團」。孩子們清澈的歌喉唱著:

多少人在追尋那解不開的問題

多少人在深夜裡無奈地嘆息

多少人的眼淚在無言中抹去

親愛的母親這是什麼道理

兒童合唱團置入搖滾曲,製作「高反差」的震撼,最著名的例子可能是英國樂隊平客佛洛依德(Pink Floyd)1979年《牆》(The Wall)專輯的暢銷曲「又一塊砌牆磚,第二部(Another Brick in the Wall, Part 2)」,羅大佑或許從中得到了靈感。然而,「亞細亞的孤兒」在曲勢上得之於西方先驅處尚不只於此:它三拍的節奏、木吉他刷弦的開場、軍樂隊的行進、大合唱的設計,在在神似1977年保羅麥卡尼(Paul McCartney)的暢銷名曲「琴泰岬(Mull of Kintyre)」,但旋律畢竟各有千秋:麥卡尼開朗壯闊,羅大佑沈鬱悲涼,只能說羅大佑融會了外來的影響。麥卡尼為這首頌讚蘇格蘭風光的歌謠,安排了風笛隊吹奏,成為這首歌的招牌。到了羅大佑這兒,風笛換成了我們熟悉而又陌生的一樣樂器:嗩吶。

嗩吶,在「亞細亞的孤兒」這首歌裡作為唯一的獨奏樂器,取代了搖滾樂常見的電吉他、鋼琴、薩克斯風。當然,它並不是結合民樂與搖滾的最早嘗試,早在1981年,李壽全和陳揚就在「天水樂集」做過類似的實驗,但當年民樂器的演奏,大致仍是以民樂的方式「原味」呈現。「亞細亞的孤兒」的嗩吶,則第一次讓我們聽到了真正吹出「搖滾線條」的民樂器──那位嗩吶手是劉松輝,國樂界的資深前輩。

三年後,1986年五月,崔健在北京工體「讓世界充滿愛」百名歌星演唱會現場首度演唱「一無所有」,唱到激昂處,劉元抄起嗩吶,對著鏡頭狠狠吹了一段破空而出的獨奏。1989年《新長征路上的搖滾》問世,我們彷彿聽到了「亞細亞的孤兒」自彼岸傳來的回聲。1999年,幾位客家青年組成社運意識強烈的「交工樂隊」,以「嗩吶手」作為主奏,我們都知道這隔代的致意由何而來。

重聽「亞細亞的孤兒」,我們知道:創作人在全新的時代,驟臨無窮的機會與風險,他們幾乎沒有前例可循,仍企圖以「大眾娛樂」為載體,「偷渡」理念、實現理想。禁忌鬆動、民智漸開,大家對任何新鮮的文化產品都充滿好奇、近乎飢渴,我們還來不及體會後來「資訊過剩」引致的飽脹、厭煩與虛無。「流行歌曲」作為「創作門類」的潛能獲得社會共識,「唱片人」亦得以擁有「文化人」的自尊與氣魄。對躍躍欲試的創作者,那是最好的時代。這樣的作品一旦多起來,台灣流行音樂遂能挾其跨界混搭之雜色,以庶民文化「火車頭」的姿態向整個漢語文化圈輻射,終於成為這片島嶼有史以來影響最深最鉅的「文化輸出」。

1987年台灣「解嚴」,禁忌不再,「亞細亞的孤兒」那行「致中南半島難民」的副標,也在後來的版本拿下了。但故事並未結束:2003年,羅大佑作品首度在中國大陸發行正版,「亞細亞的孤兒」卻從唱片和歌詞內頁消失,只剩一行標題。整整二十年前觸動國民黨神經的「白色的恐懼」顯然不是問題,這次惹禍的,恐怕是「紅色的污泥」──二十年,一首歌,兩句詞,多少曲折。

(寫給廣州《南都週刊》。《未來的主人翁》唱片封面翻拍:陳敏佳)