戰爭文學和戰後文學有很多,它們曾是戰場上千萬男性回憶的「陣地」——黑色幽默也好、戲謔也罷,也可能滋生一種英雄式的崇拜,然而,女性在「戰後」文學中並非主流,有時候甚至連一席之地都難以獲得,以至於一首替父從軍的《木蘭辭》可以傳唱許久。其實,在戰爭裡,每一個人都是逃不掉的,每一個人,哪怕是嗷嗷待哺的嬰孩都是其中的一份子。為什麼二戰中舉起雙手的波蘭猶太小孩的照片和越戰中哭著奔跑的越南小女孩的照片會在腦中揮之不去,極有可能是因為我們還依舊會在腦中默認——戰爭是男人的事情,所以一看到在戰爭中哭泣慘死的婦孺,其印象和行狀就會在腦海中久久徘徊。

最近看完的兩本詩集都是「戰後」女性的詩集。她們屬於不同的時代、國籍、種族,但是,卻同被「戰爭」二字圈在了一起。看完詩集,我更加不喜歡「戰後」二字了,什麼是戰後,每一場戰爭與戰爭之間的那段時間就叫做「戰後」嗎?那時候寫的文字就叫做「戰後文學」嗎?這人類一場場連續不斷的戰爭生生世世何時有過停息,彼此的殺戮何時真正吿一段落?倒不如將「戰後」說成「戰前」了呢。畢竟,「戰後」只是下一場戰爭沒有開始之前的那段暫時的平靜吧。

戰爭讓多少人死去,又讓多少生還者流離失所、背井離鄉,遷往不屬於自己的國度,在一生中思念故土和母語。

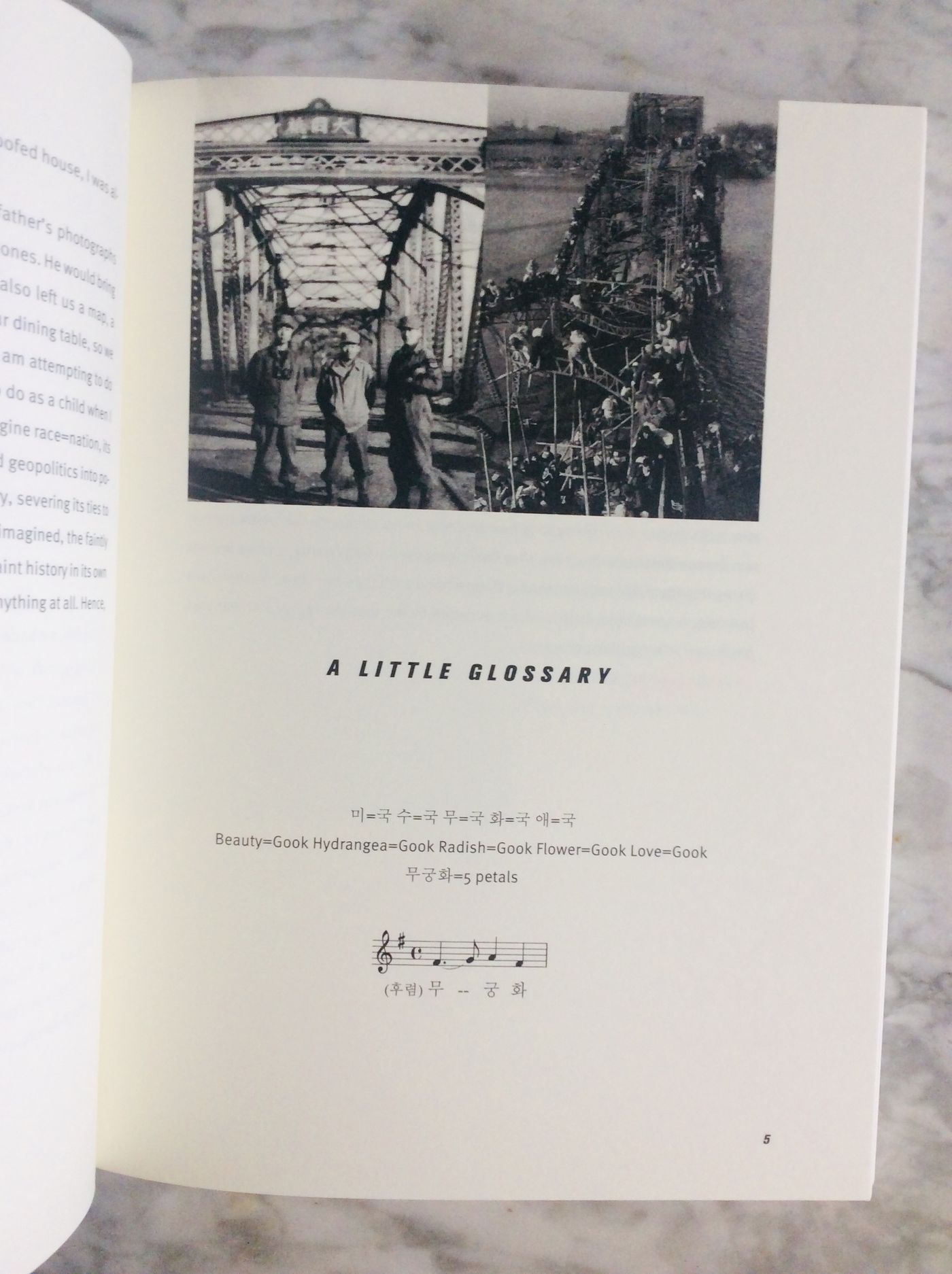

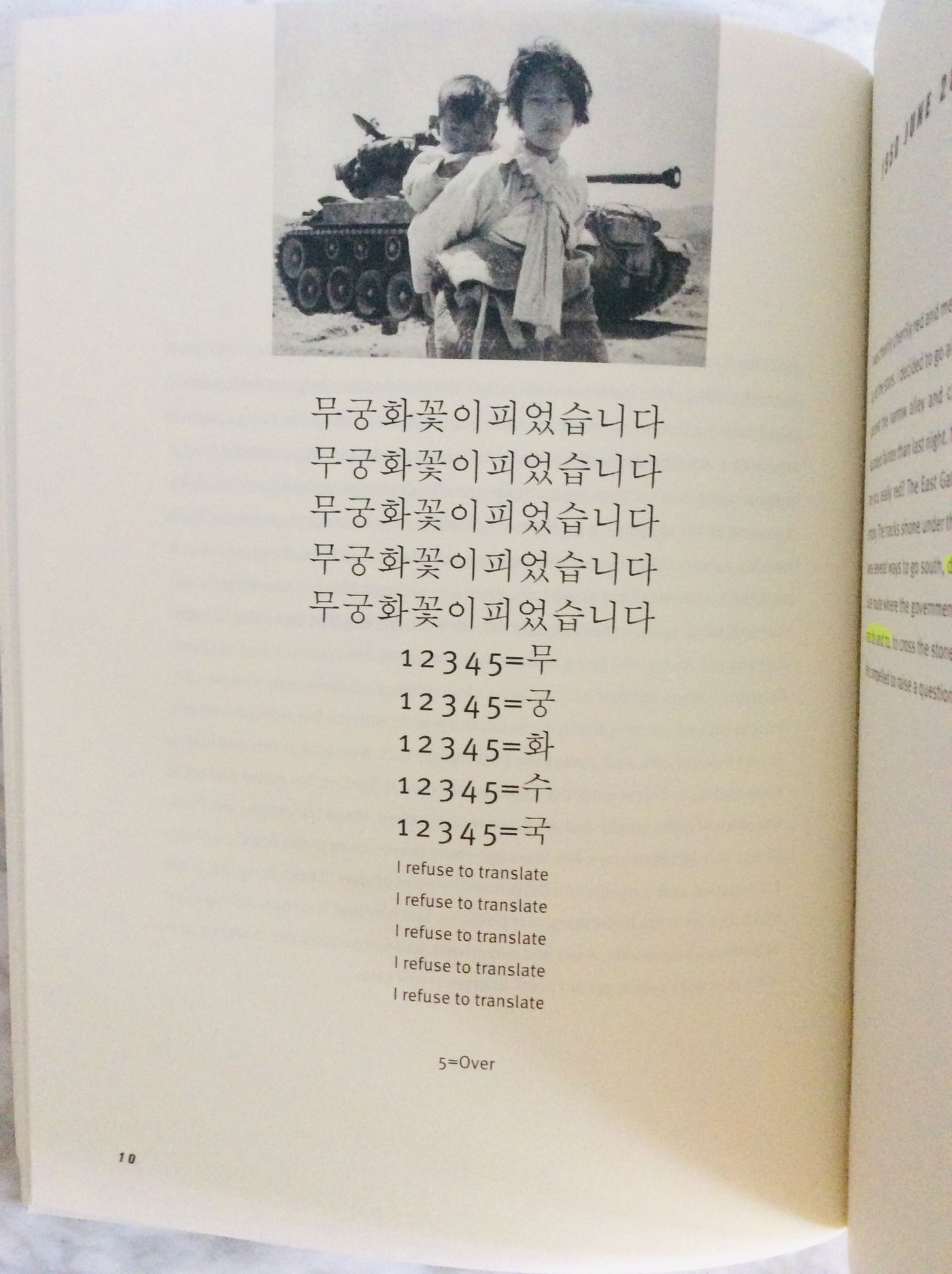

Hardly War是Don Mee Choi關於韓戰(抗美援朝)和作為攝影師的父親記錄韓戰的韓文及英文詩歌。韓戰後,Don Mee Choi隨父母經過香港舉家移民到美國,後成為一名文學翻譯的她,時時刻刻念著母語和故土,對翻譯的身分進行了深度的思考。她也創作詩歌,在她的詩歌裡,很多韓文在她而言是無法翻譯的,作為翻譯徘徊在兩種可能性之間,更將翻譯變得像是一道屏障了,像是文化的屏障,橫亙在交戰兩國之間,難以打破——

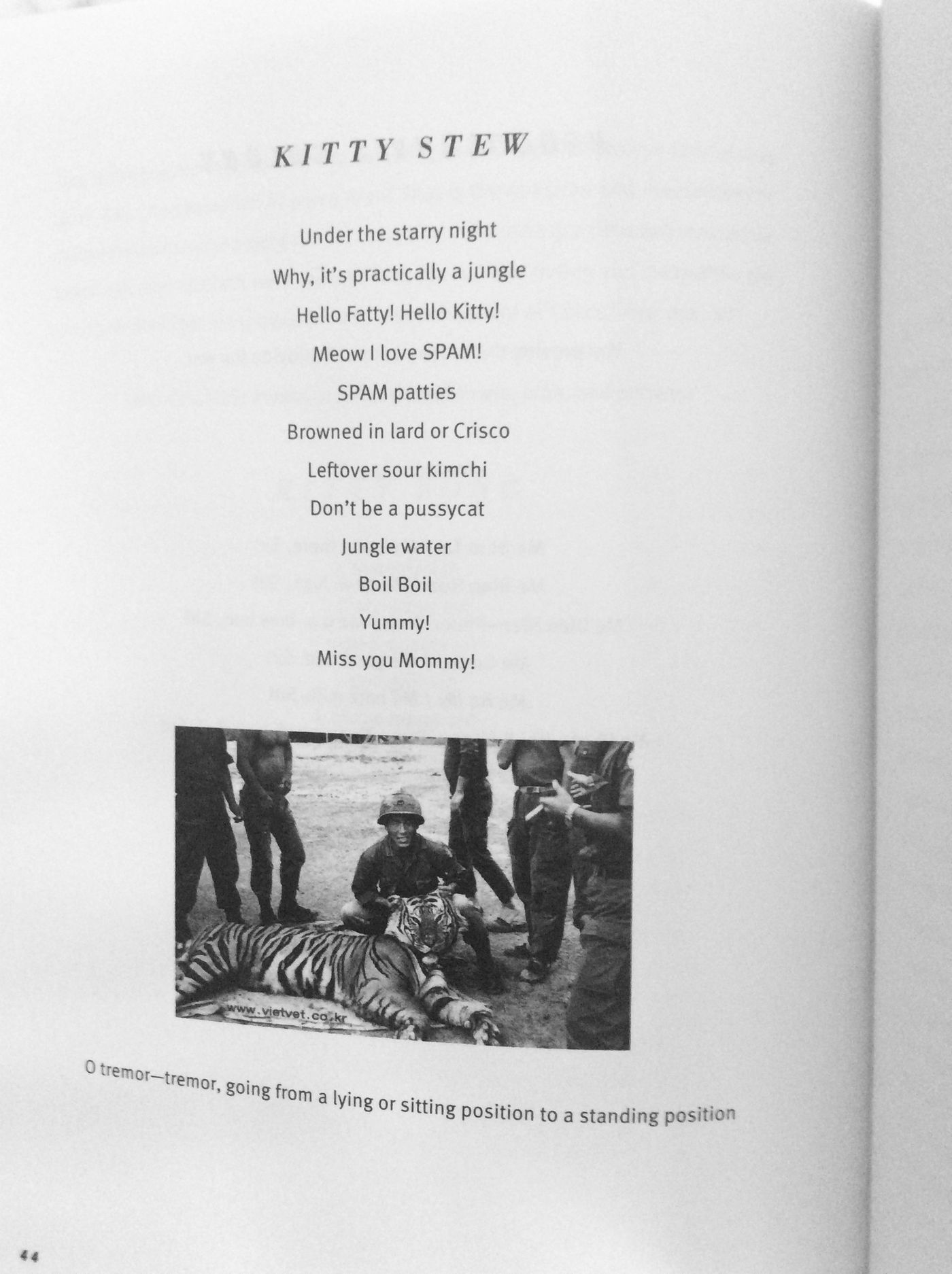

詩歌、詩歌,有時候「詩」與「歌」很難區分,詩是腦海中的旋律🎶,詩是一闕歌謠,只展現被縮短的或者本就只有一剎那卻全然無法忘記的時刻。一張照片也是一首詩、一首歌,每一位看照片的人心中都有不同的曲調。

其實對於不懂韓文的讀者而言,重複了5遍的「我拒絕翻譯」太殘忍了,因為我真的想要知道她在上面寫了什麼。有時候,中文的詩歌也給我這樣的感覺,覺得翻譯起來失去的太多,遠不如中文的表達來得自如;而中文作為表意文字,也讓漢字在詩歌中多了一重意義,這種意義又似乎是「只可意會,不可言傳」的意義,因此,漢字的詩歌能夠更多玩味。

詩歌與影像的結合從來在我這裡都是一個左右搖擺不定的感覺。詩歌在腦海中創造意像,讓想像力和與詩歌中字句連結的意象起作用,從而幻化出一個似有非有的圖像,然而,若添加了影像,這種想像力產生的幻化圖像就猛然間被擊破了,整個人的注意力除了在詩歌上就是專注地移至影像裡。當然,誰說影像就全然沒有想像力,還是有的,只不過這想像力被影像和端著鏡頭的攝影師引領了,禁錮了。

Don Mee Choi在詩集中常常回憶她父親對她的影像以及移民美國之後夾在中間的身分認同問題——她同時感覺到一種撕裂和能夠重回故土的溫馨,雖然時過境遷、物是人非,但是重回故土確實對很多流亡在外的人而言,是一生可遇而不可求的奢侈。

After Every War裡簡短介紹了九位女性的生命軌跡,她們其中有獲得諾貝爾文學獎的Nelly Sachs,有廣為人知的Ingeborg Bachmann,也有一些詩作頗有建樹卻不太為人知曉的詩人——Rose Ausländer, Elisabeth Langgässer, Gertrud Kolmar, Else Lasker-Schüler, Marie Luise Kaschnitz, Hilde Domin, Dagmar Nick。因為是本雙語詩集,譯者Eavan Boland收錄了德語原文和翻譯後的英文詩歌,印象最深的是Rose Ausländer的一首《Mutterland》(《祖國》)——

Motherland

My Fatherland is dead.

They buried it

in fire

I live in my Motherland ——

Word

原文:

Mutterland

Mein Vaterland ist tot

sie haben es begraben

im Feuer

Ich lebe

in meinem Mutterland——

Wort

德語裡的祖國字面意思是「父國」而非一般英語字面意義上的「母國」,因此,詩人將流亡後的自己從「祖國」(父國)中抽離,也因為「父國」死了,而重新在「母國」中找到了歸宿,而她的「母國」即是那難以剝奪的母語。詩人的名字也很有意思,Ausländer(德語意為「外國人」)是她婚後的名字,婚前她是一名奧地利猶太人,叫Rosalie Scherzer。

將「異鄉人」寫入自己的名字其實是很有意思的感覺。那個年代很多「異鄉人」在異鄉隱去了自己的身分,重新開始了新的生活,而這種隱姓埋名並不能真正將她們從那種身分、認同、流亡的掙扎中解脫出來,何不坦然以對。當然,即便現在,在德國也會有很多猶太人並不願意將自己猶太人的身分公之於眾,若不是親身經歷,也很難想像,百年之後,在這塊混著血淚的土地上很多東西會捲土重來,甚至從未離去。

出生在科隆一個猶太律師家庭的Hilde Domin在她題為《流亡》的詩中寫道——

The mouth dying

The mouth twisted

The mouth trying

to say the word right

in a strange language.

簡短的幾句詩卻讓很多有流亡經歷的人共鳴。納博科夫也在詩歌中反覆提到夢中出現的俄語,那種與生俱來的母語脫口而出的感覺在流亡過程中逐漸被蠶食,是一種痛苦。

流亡從未停止,流亡人對自己離開的那個地方的情感也從來不只是不捨和憤懣,流亡是帶著痛重生;流亡,在任何一個時代都伴著勇者的抉擇。

這些女性在流亡中依舊筆耕不輟,創作屬於她們的詩歌,用母語來包圍、浸潤曾經的回憶和無法改變的那份熟悉。她們被迫成為了異鄉人,卻不曾放棄,用詩句將戰爭、人禍化作又是人類獨有的語言呈現出來。所有的一切——美與不美,都是人類獨有的創造,而也是人類為彼此貼上了「異鄉人」的標籤,在自由、包容與分崩離析中糾纏。

語言承載著這一切,代代相傳。