戰爭,一直是大家心中的瘀痕和創傷。我們不免俗在教育著我們的學科課本裡讀到「片面」的戰爭流變和種種。只顧著背誦改朝換代或戰爭前因後果,而你是否有想過,一隻筆、一雙眼、一本書、一個人的故事,就算歷經風霜,也能在文字的雕琢下開花結果。

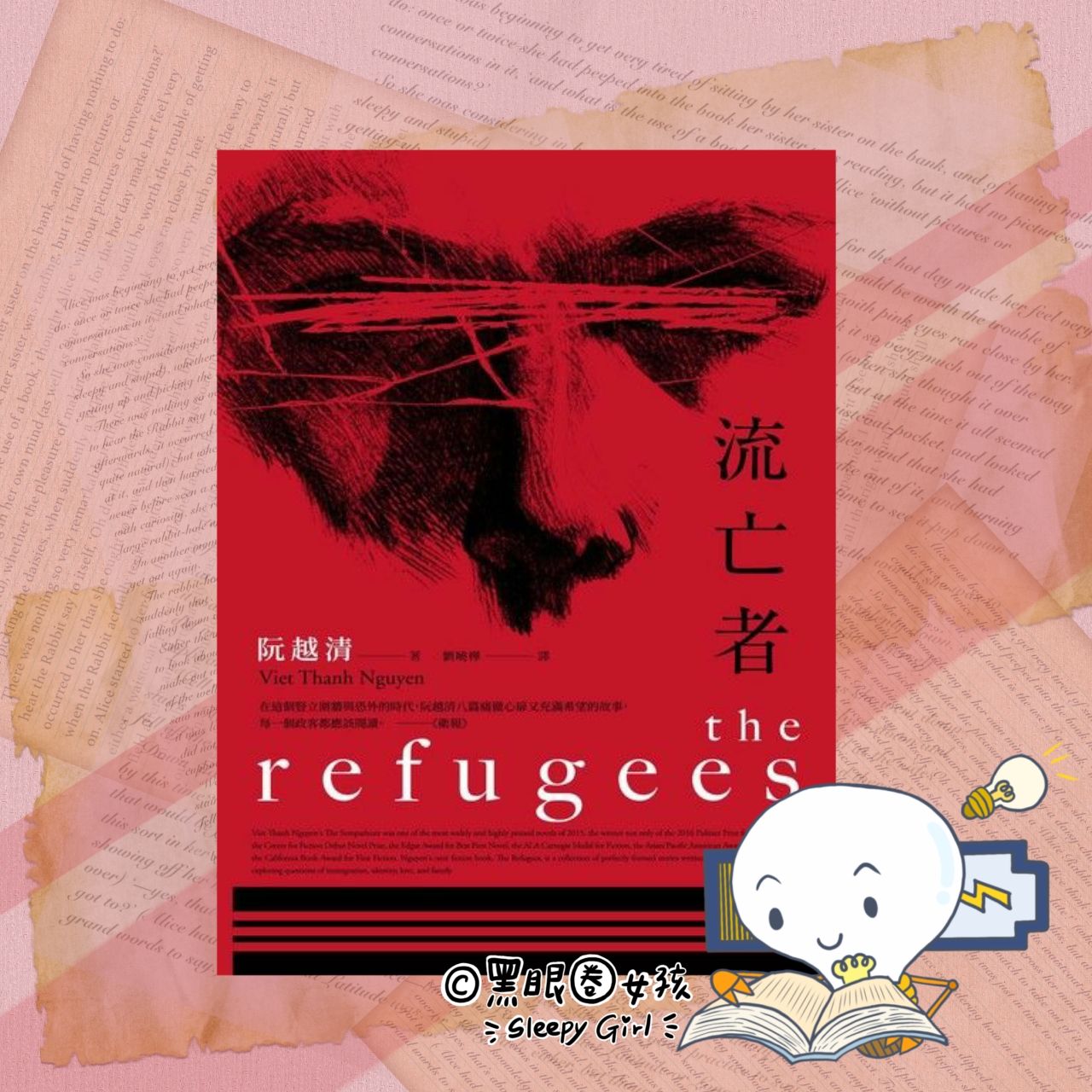

圖便來源:Readmoo

作者「王鷗行」從兩歲起和媽媽脫離戰爭連綿不絕的越南,逃到表面上和平、舒適的美國,過著顛沛流離的生活。故事中不斷提到母親、奶奶和自己的親身經歷。如依舊歷歷在目一般描繪「那個時候」的自己。就算是使用類小說、書信的手法加以點綴,但也不難看出作者在創作字句的背後,是如何把最深刻的自己挖空、揣摩。在傳統的社會風氣,膚色、髮色、性向、語言等等,都能夠被視為一種歧視的理由,而作者一家恰巧遇到上述所有情形,讓就算遠在他鄉的作者本人眼感到疲憊和空泛。我記得一段對話,使我印象深刻不已。「妳說:『不要太張揚,低調一點,因為你是越南人。』。」,這段對於我們安居樂業的平凡人是多麽難以承受,每每的出門都是一場冒險,一場不知道生命是否垂危的冒險。語言的溝通障礙在作者的母親身上深深體現,「就算踏入國家的領土,他們終究不會把你視為自己人。畢竟,你的舌頭已經出賣了你。」。在描述上,作者巧妙利用「代名詞」稱呼自己的家人,像是名字、「妳」這類型的第三人稱稱呼,在閱讀上多增加了一份層次和體悟。前言雖然是寫給母親的信,但實質上,是一本極為赤裸的自白和關懷。

健康遠見

因為意外才發現,平凡的日子,也很幸福。

我們住在明主至上的國家,是因為前人的努力爭取和生命換來的自由。不論如何,簡單的日字讓一般人覺得理所當然,但大部分的現代人並不了解那些披荊斬棘的道路是多麽艱苦。作者和母親移民到美國的每一天都過著驚心膽戰的生活,不知道踏出門的第一步會不會因為髮色而遭到泥巴的襲擊,不知道會不會因為膚色的關係而遭到異樣的眼光,不知道會不會因為性向的認同非主流而遭到硫酸的侵蝕。我們所生活的社會並不像過往的封閉,反而變得更加自由和多彩。人們的幸福其實是因為日常的點點滴滴慢慢累積,這些幸福在人心中無風無雨的發芽、茁壯,要是現代人有這種「知足」的心,也能把每一天看作特別的一天。

西經

愛的定義由自己去詮釋

字典上所說:「親慕的情緒或親密的感情。」,但字典依舊是字典,人們賦予文字情感和解釋。而人們還是可以自由定義所有字詞,包括「愛」。作者對於母親、外婆甚至是偷嚐禁果的初戀等等充斥著不同的情感,在各種原因和後果,愛屢受阻礙和難行,而這種情感仍然是一根通紅的蠟燭,燒著燒著,流下熱淚,一去而不復返。表面上所說的沒事和故作堅定的勇敢,讓我對閱讀這本書時有很大的共感。

我還記得書中的一句話:「如果說相較地球的歷史,人生只是一瞬,那麼即便我們出生便燦爛,一直到死,那燦爛也極為短暫。」,我們的所有都極為短暫,但就是因為稍縱即逝,才如此多彩多姿、璀璨耀眼。

推薦怎麼樣的人去讀?

- 嘗試了解壯闊歷史和征戰的讀友

- 喜歡人權、平等、自由這類關鍵詞的讀友

- 在生活裡找不到微小幸福的人

推薦指數:🌕🌕🌕🌕🌗