「我在英國唸大學時,一名來自古老而龐大家族的金發男孩,正向我簡述他的家族史。我們家族只有一部分是貴族,他笑說,另一部分來自19世紀的工業財富。我仔細聽他解說公爵、侯爵、伯爵等制度。我初到此時,對於人們著迷於社會背景,以及能在不經意的閒談間論及家庭背景,而無傷大雅,深感興趣。」

與此相對的,在多個段落裡,身為馬來西亞移民後代的作者,一再點出自己的家族記憶總是被當事人輕輕放下。在一次罕見的時機,父親聊起自己的兒時記憶——在國境之北的叢林鄉鎮與親戚一起長大,四處尋找工作機會。父親說,

「這只是一群窮人的故事,對你而言一點也不有趣。」

在另一個段落裡,祖父執意將與患上精神疾病的男人帶回家裡。他是祖父兒時一同移民馬來亞的同伴,無親無故,只記得祖父的名字(而精神病院循此聯絡上家裡)。男人一言不語,但極為有禮。三天後,跳河自盡。母親說至此,兩人陷入一段沉默,「所以,你待會要到哪吃晚餐?」我問母親為什麼,她說,

「哎呀,這都是無聊的事,有什麼好說的。」任何人都有故事,但不是每個人的故事都會被人們記得,甚至包括當事人也認為自己的經歷「無聊」而不願提起。這本書嘗試透過捕捉家族的記憶,重塑作者自身的面貌(face)。

獲得新加坡政府獎學金的姊姊,正與一群同齡人住在離校兩小時車程的宿舍。當我們到她宿舍時,即便是擁有斯巴達式童年的父親,也說「這一點也不好」。姊姊孤獨、想家,每日長時間學習,只為了不丟失獎學金。唯獨祖父,孑然一身來到馬來亞打拼,不解何為鄉愁。母親嘗試向他解釋。「但我們是移民」,對祖父而言,這似乎能解釋一切。

祖父不理解的是,他是移民,而我是移民的孫子。我們看待世界的方式不同。

衝突的是,這改變不了出身為國家少數族群(華人)的事實。

在馬來西亞,不可挑戰的族群地位與關係,迫使少數者必須一定程度地調整去適應。適應自己被稱為移民,但不可能誤認自己為移民,因為在此出生的這一代,並沒有從哪裡來的原鄉。或許在某個地方的人們,說著你祖父輩的口音,但你畢竟不屬於他們。

「事實上,越早將自己視為移民,越能避免被他人指責滾回X/Y/Z國而感到困惑。唯一問題是,你不可能覺得自己真的是移民。這只是別人對你的描述。」

當我第一次被人罵華人豬(Cina Babi,馬來西亞常見針對華人的歧視用語),我其實很疑惑華人是豬,究竟是因為華人吃煮(佔人口多數的穆斯林不吃豬肉),或是某種更深層的原因。當時我年僅六歲,祖母笑說,他們只是小孩,不知道自己在說什麼。你的話讓我的疑惑迅速消失。而我沒說的是,他們並不是小孩,而是成年人。

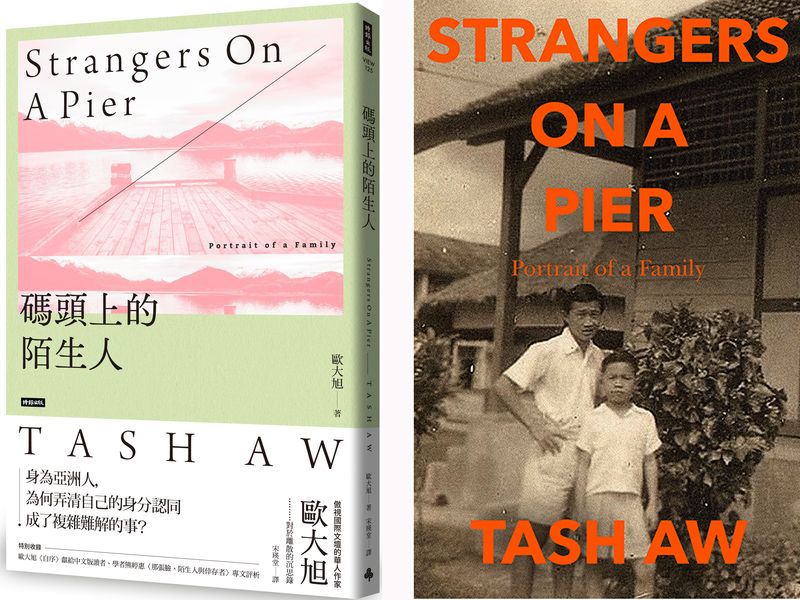

歐大旭(Tash Aw)出生台北,在馬來西亞成長,定居於英國。《碼頭上的陌生人》(Strangers on A Pier)是他對自我背景探尋的著作。在一篇簡短的訪談裡,很好的總結(準確來說,是與我的閱讀理解相同的總結)這本書的意圖:

「我的父母總是對我說:「你為什麼對這些故事感興趣?它們太無聊了。沒有必要寫像我們這樣的人,我們並不重要,你為什麼不寫寫更有趣的人呢?」這樣的說法,也意味著一百年後,像我父母、祖父母這樣普通人的故事將會消散,只因他們是無權無勢的移民。在文學世界裡,他們的故事被認為是不值一提的,文學將只充斥著資產階級敘事。因此,這本書是試圖找回一些過往,紀念我父母與祖父母所經歷過的一切——這也是我人生故事的一部分。」

我在台北捷運的幾天通勤裡,讀完《碼頭上的陌生人》。同為馬來西亞華人移民第三代,雖然出身時間有落差,但能共感的部分極多,往往在同一頁裡停下尋思,無法輕易翻頁。《碼頭上的陌生人》至少可以寫成長篇著做,卻被毆大旭濃縮在一百頁裡。不曉得其他背景的讀者會是何種感受。

這篇段落多按自己理解從英文著作意譯。繁體譯本即將由時報出版,會有比較精準的用詞。裡頭不時穿插馬來西亞習慣用詞,不曉得譯本會如何呈現,但馬來西亞華人讀者閱讀原著時,大概會莞爾一笑,甚至感受到其中的自嘲。