本文獲 女人迷 womany 刊登,先予致謝。(連結:https://womany.net/read/article/20748?type=interest&interest=26&ref=wi-interest)

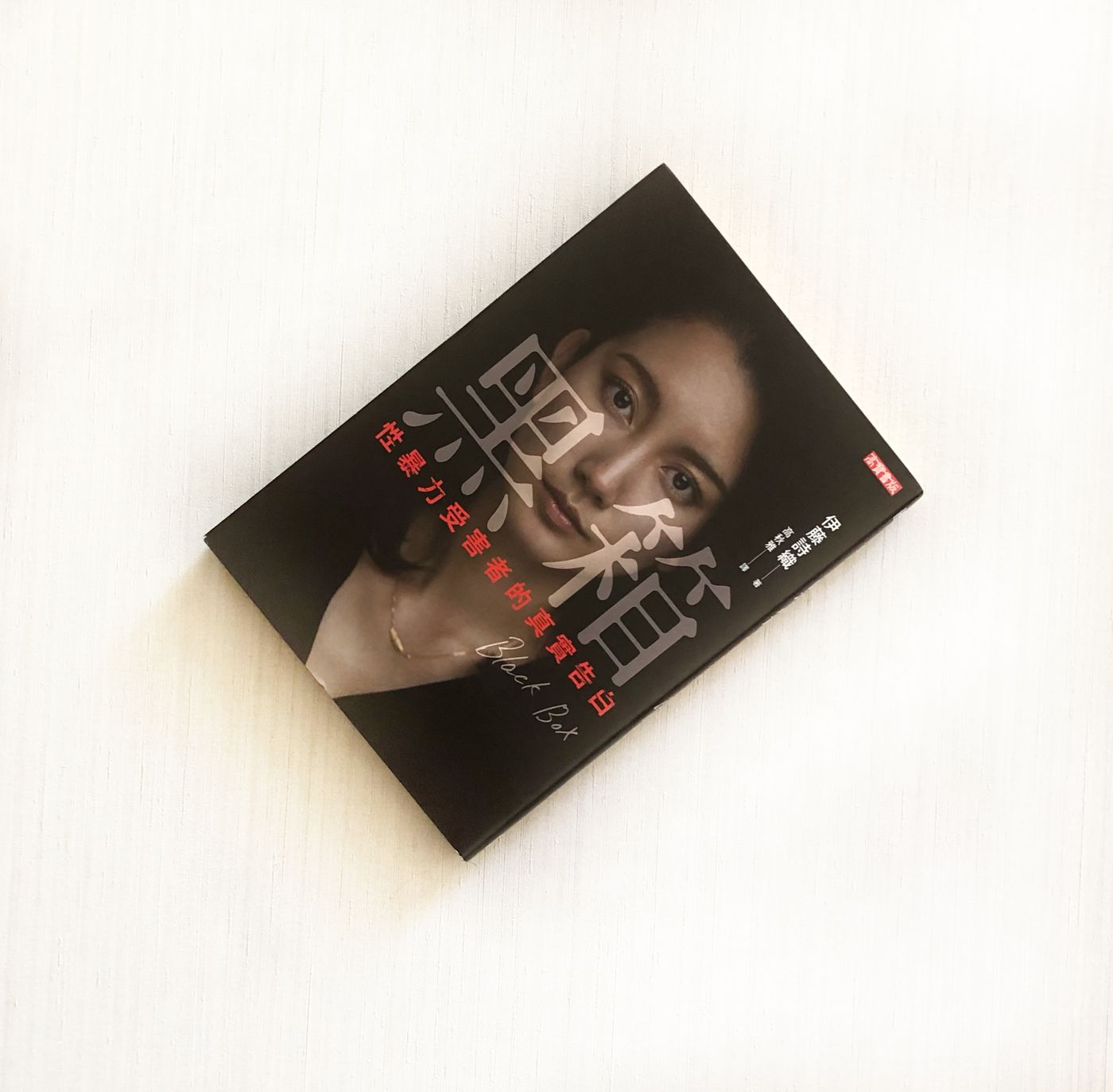

這本書注意到一陣子了,一直都沒有去購買閱讀,直到最近對女性主題感興趣而且有另一本同樣主題的《黑箱》出版的刺激後,終於才購買且閱讀。而翻譯書籍的書名有時或許因為出版銷售的考量要吸引目光(例如 T. Nagel的《哲學入門九堂課》)然其實作者並沒有去質問為什麼會發生在自己身上這種事情的怨懟,而是經歷事件後的心境、經驗與成長歷程,從不甘心的心情到開始行動的過程,就是原文書名:遇上性犯罪被害這樣一回事。

作者名為小林美佳,是一位性犯罪的被害人,她把遭逢性攻擊的事件及其後的歷程予以紀錄並且轉化為文字,是一種自述性的被害人狀態描寫。與想像不同的,大部分的篇章內容並非對於事件的描述,反而,只用短短數頁就結束了,其實這相當的符合(至少是這個事件的)事實,因為來得太突然,太倉促,也匆匆的就結束。與當時男友阿新剛分手不久,騎著單車回家的路上被男子搭訕問路,頭探入車窗內指示時卻被同夥另一人搶奪包包去車上,反抗終就被趁勢拉上了車輛,在事後幾乎記不清的那段記憶中隱約記得的事衣物被褪去,而對方即便發現生理期仍有一位強暴了她且體內射精,結束後馬上丟包。一切來得太突然,街景與單車的位置都沒變,好像什麼都沒改變,唯一的差別是自己的衣服破破爛爛了,以及在之後因為這個事情,自己似乎也破碎了。事發時馬上聯絡的對象並非家庭,而是剛分手的男友阿新,然而他的到來也只能悔恨、陪同前往警局做筆錄,並在往後一段時間內忍受著她的任性與發洩直到分手。

而作者在事發後,有著嚴重的創傷,只要觸及與犯人特徵相關(例如頭髮形色)、男性、陽具甚至是性,在生理上會出現反應就是:嘔吐。然她仍試圖進入一段感情甚至進入婚姻,惟丈夫並不全然的體貼,例如作者才剛說完自己的恐懼沒幾天,對方在性愛過程中,對方又開始捂嘴、使用道具,畢竟在作者的情況而言,性這種具有本能性的事件已經成為了恐懼,甚至在性中能達到的狀態:狂喜(ecstacy)也是避之唯恐不及的,「在做愛的過程中失去理性,對我來說是一件非常恐怖的事。」而在最後這段婚姻是以分離收場。

在日後曾憶及慶幸事發第一時間並沒有聯絡父母。於高中時期作者曾經遇襲,在回家途中被推倒在草叢,幸巧只有內褲被脫去而人逃脫,事發後的幾天母親帶著一塊寫著:請小心色狼!的板子,「聽說後面那戶人家的女兒,在那邊那座公園裡碰上了變態。真可憐,這下子會沒臉見人了吧!妳也要小心一點喔!」這讓我想到了《房思琪的初戀樂園》,也就是父母的不在場,不在場不是代表人不在,而是心不在,而在《房》一書中就在文字的「不出現」中表現了這個事實,這說明了親子關係的疏離以及貞潔觀念所帶來的桎梏。而如果了解作者的家庭,或許讀者就能理解:「啊,難怪。」作者家庭中的教養—教條(dogma)或更妥適—即以身分為標準而非是非:如父母說的永遠無誤、合理性不容反駁、若子女說謊或帶給他人麻煩即為應斥責者、長時間的說教、不聽命會被捆綁手腳關禁閉或逐出家門直到反性道歉,即便哭喊都無用。話說得不清楚:挨打;對談中父親聽錯:孩子道歉。這就是作者家庭中的親子關係,不過至少萬幸的是她有位弟弟是支持的力量,在與弟弟的相處中,作者說:「我可以忘掉身為一個女人的立場,也忘掉為人子女的立場,只表現出現在的自己。」這至少是一股不讓人掉落的堅強樹根。

而在這個性攻擊事件的發生後,她曾對父母試著提及被人拖進車子裡,不過謊稱還好逃出,母親卻平淡地說什麼事都沒發生不是很好嗎?直到2001年的新年在神社中大家喝著甜酒時作者對母親說出實話,得到的回應卻是:「這種事妳幹麼現在才講?我才不相信妳所說的話!」發著有如深仇大恨一般的脾氣。除了自身的經驗以及日後對於受害者群體的了解,作者發現到造成二度傷害的行為人常常都是家人,他們會說著:「妳那本舊帳到底要翻到什麼時候啊?妳打算一直這樣折磨父母嗎?」、「妳又想拿那件事來威脅我們嗎?」、「妳遇到這種事當然不是妳的錯,但也不是我們的錯,所以不要再拿這種事來折磨我們了!」這會讓人質疑到底誰才是真正的受害者?固然,父母確實也因為孩子的關係受到了折磨,然而在真正受到攻擊(作者)與間接受到牽連的家人(父母)之間的相對關係,如果能有同理(empathy)或許不會讓傷口再更深化。同時,這也讓我們不禁思考,到底誰才是需要被關懷照顧的對象?尤其在事發後母親還曾對作者言:「這件事千萬不要跟任何人說喔!」、「我認為女孩子在和誰一起過著幸福快樂的日子之前,就算是有所隱瞞,也要盡可能表現出自己最完美的那一面,才會比較輕鬆!我也希望每家能夠成為這種幸福的女孩。然而妳卻故意把自己被強暴過的是說得盡人皆知,看在做母親的眼裡,好像故意繞了非常大一圈的樣子...你為什麼要選擇這種生存方式呢?」這產生的影響可不只是情感閉塞所可能導致的問題,更可能造成的是價值觀的混亂,「我並沒有做出任何丟臉或不對的事。應該不需要躲躲藏藏的啊......然而這一切卻讓我感覺到自己一路走來的人生好像全部都被否定了,就連我這個人的存在本身,好像也被否定了。」這是作者的自我描述,在否定之上,我們怎麼活著?這其實是很悲哀的,父母拿出稱為「面子」的事情,出於「為了你好」的目的,希望你能在社會不受異樣眼光的看待,這種家長主義式(patriarchy)的行為反而剝奪進而壓迫了子女的人格。故事並不總有美好結局,托爾斯泰說過「幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸」,並不是所有人都要誠實,也並不是每個人都要實在,有些人只需要表面,有些人只想活在謊言,就如作者與父母最後的相處模式也只剩下相敬如賓的問候:最近好嗎?而構築了一道心牆,再也沒有真心話,縱然在同一個年夜飯桌。

而與父母之間是人際關係的一種,在父母之外人際關係上也面臨著其他的煎熬。無法說出實話使得內心掙扎與不甘心,即便每日以淚洗面,也只說是跟男友吵架,極度壓抑之中竟從未事件的發生而請假遲到,對於交辦事項仍完美達成,然而這仍無法滌清心中的濁流,「從此之後,我都要這樣一面對別人感到抱歉,一面在謊言的世界裡活下去嗎?明明我才是受害者,為什麼要這樣否定自己,而且一而再、再而三地說謊?真是太令人不甘心了。」這種人際關係的自我矛盾尤其在事發當下面對警詢時特為明顯,作者的筆錄陳述:「真實和謊言全都攪和在一起了。想要把一切告訴警察,希望警察救救自己的心情;跟不想被知道、不想說明、不想回想的心情交織在一起,最後演變成不上不下的證詞。與其說是對警察,還不如說是對外人的防衛本能在心裡自然而然地滋長。即使對象是警察,對於第一次見面的人也不可能輕易就放下戒心,更何況我當時的心情根本沒有辦法冷靜地把剛才發生的事情按照時間順序交代清楚。因為就連對我自己,我也一直告訴自己,這只是一場惡夢。」(不過作者相當勇敢的是在寫作時反省了當初應要坦誠面對事件,以免更壞的結果發生(如懷孕)及保留證據)

更且,受害者要面對還可能不只是這樣,司法被我們認識為最終的救濟管道,然而或許那也可能因為裁判者素質的問題成為再一次傷害的行為人,作者因受害經驗上網認識的網友小涼在其司法經驗中即為顯例,在案件中以證人身分受詢時,「她說當她聽到法官對她說:『妳為什麼還能那麼平靜呢?妳該不會是在說謊吧?一般女人根本連要站在這裡接受質詢都無法忍受吧!』她才發現原來沒有人是站在自己這邊的。」在社會上各部結構不完善的情況下,求助的個體在一處一處被拋擲,一次比一次還更接近谷底,無法再起的人最終可能就是選擇更加沈淪,甚至死亡而歸於虛無。而正因如此,本書的價值正在於表現出受害者並不全然是如此的消沈,而也有人願意參與社會的修繕,同時也協助、鼓勵著其他具有類同經驗的個體。「當加害者對我施暴的瞬間,也是加害者辜負了我想要告訴他們路該怎麼走的信任與好心的瞬間。」這種類型的性攻擊不僅是侵害了人格最內裡的那核心,在被剝奪的自由狀態下被蹂躪,更且是背叛了我們社會建立的基礎:信任。而作者的再度茁壯不僅是重拾這種信任,也是在鞏固社會中的信任與團結(solidarity)。

面對受害者,作者根據自身的經驗的建議是,不要驚慌也不要否定,也不需要鼓勵的言詞,「而是希望大家能夠想起『啊,以前有個受害者曾經這樣說過』,如果本書能夠幫助大家對受害者多點理解就好了。」這就是:「理解」。「我並不是真的希望別人了解,只是希望能夠有人是真心地想要了解。」而理解相應而言需要的是表達,「我終於明白,表達,原來是這麼重要的一件事。如今,我終於瞭解家人的心情了。...只不過,所謂的『表達』,並不是只有讓周圍的人能夠知道、了解而已,就連我自己,也因此而有了許多的新發現。」「光是來自於周遭的理解,既能給予性侵受害者無與倫比的力量與勇氣。至少對我來說,我所渴望的支持並不是來自於制度或法律,而是來自於周圍的人們。為了得到理解,就必須要勇敢表達。我們是多麼渴望世人『想要了解』的心情。」這樣的希求並不止適用於性侵受害的群體,這也同時對著受害人與所有社會中的個體呼籲。我們必須要去理解,也必須要去表達,然後我們能對彼此有更多的認識,認知到每個人都是應予尊重的獨立個體,能勇敢的信任進而團結,然後也了解到我們共存於社會之中。這些語詞並非針對任何群體(例如受害者群體、弱勢群體),而是對著所有「身而為人的我們」發聲。

作者經歷過事件的晦暗,然後再次成長,在過程中她也投入受害者的協助,卻發現社會資源並未整合,且有如三十歲以上才能當團體志工的不合理規定, 然而這本書的寫作與出版乃是在經驗過挫折之後以自己獨特的方式對於社會所為的貢獻,為自己發聲也對著所有人發聲。把思緒轉化為文字,紀錄了自己的這段中,作者面對了自己、認識了自己,整全了自己,即便不是那麼完美的人生,然而她選擇誠實,讓自己「活著」。本文所能做的是對於這本書與作者的聲音之跳板,將這個聲音再一次的傳遞呼聲,讓所有人都能勇敢。