文/陳怡君諮商心理師

從小到大,我們都經歷過許多大大小小的失落經驗,小從關係結束,大至身邊重要他人的離世、心愛的寵物過世等,每一段經驗都帶給我們許多悲傷情緒和複雜感受。

也因此談到「死亡」時,我們總有一些專屬於我們自己的深刻體驗。

孩子,也有專屬於他們自己的詮釋。

當發現孩子對「生命」與「死亡」有意識時,那麼就是開始談論死亡的議題的時機了。

與孩子談死亡時,我們的「態度」決定了孩子們理解「死亡」的樣貌。

當我們能以溫暖、開放的的態度迎接孩子們對生命的好奇時,給予直接、真誠的回應,能夠協助孩子減少對死亡的猜疑和無助畏懼感。

也就是說,我們的「反應」,會是直接影響孩子理解「死亡」的關鍵。

不知道怎麼回答孩子的問題沒關係,因為我們不是無所不知的家長,但我們可選擇成為能好好聆聽孩子聲音的好父母。當孩子們在脆弱時,尊重並允許情緒表達,不需要太複雜的解釋,以孩子們能理解的內容一同陪伴討論,便是最好的回答。

-----------------------

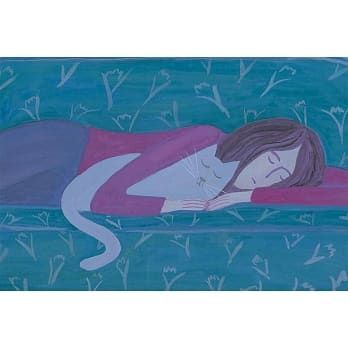

今天想分享一本繪本-我好想你媽媽

繪本中的小男孩在經歷了母親過世後開始尋找媽媽的歷程。

小男孩從傷心、氣憤與自我懷疑中慢慢走出來,從尋找母親蹤影到找到了母親的愛,而這份愛讓小男孩再次用心看見了母親,並做了最棒的告白「我會永遠記得她」。

這是一本很好討論「失落情緒」與「死亡」的繪本,透過讀繪本的過程,陪著孩子認識哀傷失落中可能會有的情緒經驗。請想相信孩子對小男孩子的經歷會有自己一套的想法,就是這時刻,讓孩子好好說他的想法,會發現那個死亡沒那麼可怕,而孩子需要的只是陪伴。

圖片來源: https://www.books.com.tw/products/0010824425?sloc=main