病毒來襲前的甜蜜

4/20 星期三夜晚,大兒子說身體熱熱的、喉嚨一點痛,我內心驀地抽動,仍故作鎮定底燒開水。之後,他一邊喝溫水,一邊談起同班同學發燒沒有上學,直待溫水全部喝光,還強調:「喉嚨不痛了。」

深夜為他蓋被子、熄燈後,想想這孩子連續幾日為失眠所擾,加上明後天是小學期中考,毋怪乎身體不適。——疫情緊繃這一個月,我們小家庭嚴禁外食,也不讓孩子在密閉遊樂區玩耍;住家和學校是孩子唯二安身之所。

清晨,天暗暗的,大兒子手持耳溫槍來到臥房、喚醒我:「媽媽,我發燒了。」我匆匆起身倒退燒藥水,又流放了一水缸溫暖,讓他出汗、浸泡、清爽,直到天空明朗起來的六七點鐘,他感覺身體舒適,差不多可以去上學了。

「已經傳簡訊向班導師請假,」我說,「連弟弟也一併請假。必須確認你的發燒不是由新冠肺炎病毒引起,才可以進校園上課。」

終究要面對最艱難的關卡:聯想到可能的快篩「戳鼻子」,小朋友無不畏懼戒慎、反覆抗拒。好容易半哄半騙,讓大兒子給親近的診所醫生看過、領藥,醫生提出兩種看法。 其一,疫情已經擴散,孩子稍微有症狀就去篩檢、去篩檢。 其二,孩子喉嚨稍微發炎,也可能是感冒症狀,多休息。

身為一個母親應該怎麼做?離開診所後,立刻查詢能夠協助快篩之處,或網上預約,或反覆撲空,終於在社區公園無人處暫停喘息,卻連跨入隔鄰的全家便利商店買杯熱咖啡都不好意思。天空灰白,巷弄有人,涼風吹過來,我騎摩托車載著孩子感覺茫然。

讓孩子返家睡眠後,近午再喊起來,我自己戴上口罩、手套,自己幫孩子在掙扎哭泣安撫中完成快篩(真的費了好大功夫啊)。

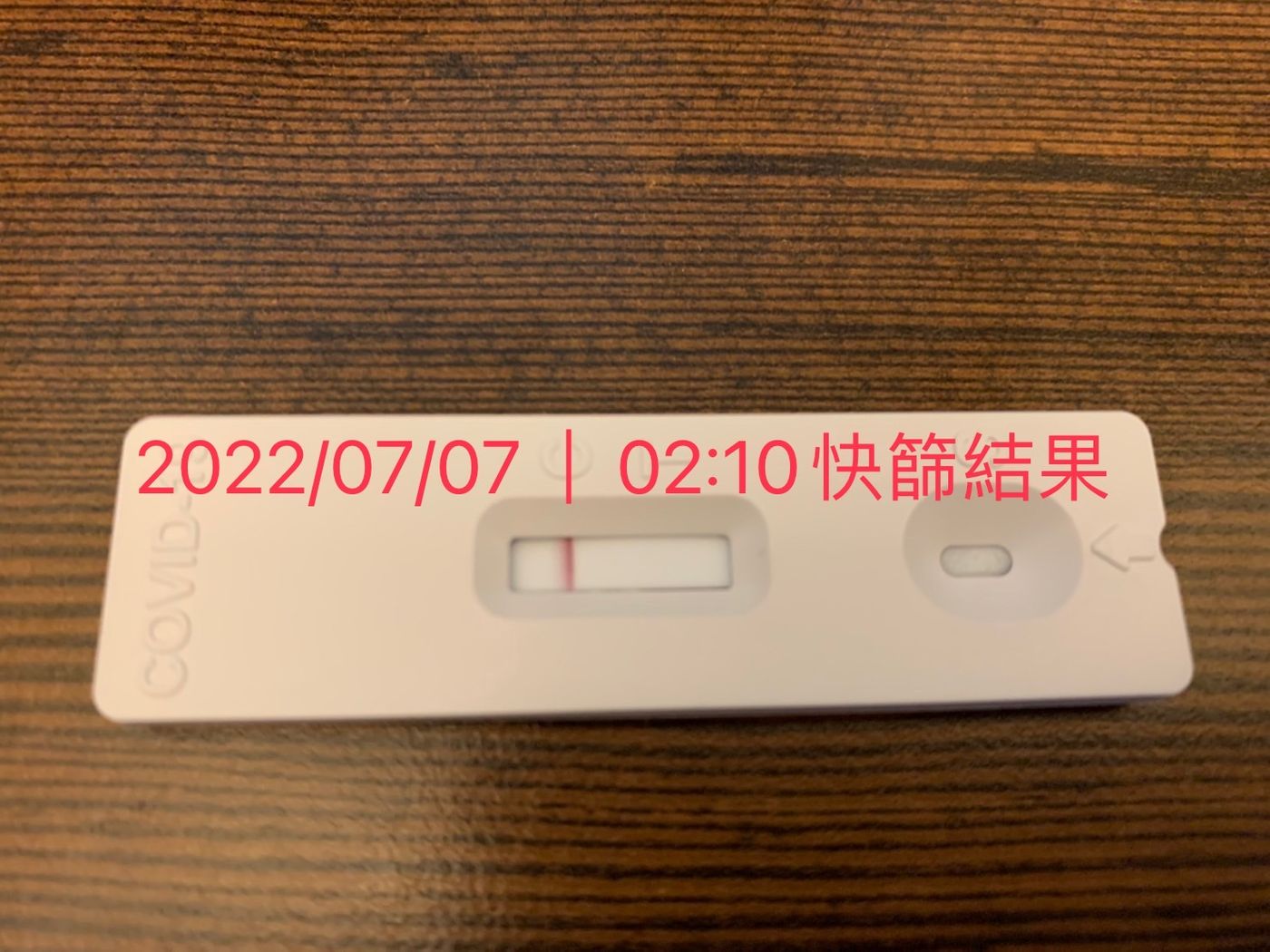

一小段時間後,快篩顯示出陰性,孩子歡呼起來、嚷嚷肚子餓,要求媽媽急忙去採買、備餐。直到我空閒坐下來回覆老師們簡訊時,才想起要留存快篩影像、當作簡訊附件;卻是在拍照、上傳的同時,透過手機螢幕,放大解析快篩所呈顯的C/T線條,越看越奇怪,似乎有一條極清淡的弱陽性暈染線條!——說明書強調,快篩靜置超過三十分鐘即失去準確性,但是我真的不用去理會這條超過三十分鐘又三十分鐘之後透顯出來的陽性暗示嗎?

我激動起來。一邊要全家人戴上口罩,一邊鼓勵大兒子去醫院快篩站;大兒子此刻吃飽、睡足、喝下10cc咳嗽藥水,忍不住父母之利誘,由爸爸駕車前往檢測。

大約有幾小時安靜呢?已經忘記了。先生帶大兒子抵達篩檢站,排隊末端的群眾建議他們轉往戶外急診,等待於是開始,當然我們都不會知道:大兒子的呼吸道症狀,以及居家快篩結果讓他得以公費檢測PCR後領藥品、計費而返,這些藥品成為十數天來我們的依賴心安。

也許是幾小時舒緩,家屋沉默,小兒子兀自在書桌上玩刮畫紙,我可以吃一盤加熱菜飯、料理家務,再踱步去後陽台曬衣服,將一件件潮濕張開來、披掛成手足搖擺,讓鮮豔漂白水的氣味散入空氣中,不遠處是喜鵲在鐵皮屋頂上躍動、啄食(我懷疑牠正在對付一坨乾燥結塊的衛生紙團),麻雀成群起落,漫溢出一張大羅網的溫柔感。

病毒日常:第一個確診

父子返家後,如常晚餐,扯淡食物優劣、影片嬉鬧;大兒子因為服藥也覺得身體舒爽,回到書桌前準備數學和社會月考,還向媽媽我點了一份消夜:炒泡麵。

趕孩子刷牙、上床前,倆小尚且推託「可以再吃點餅乾嗎?」食慾甚佳、氣氛活潑,私毫不察覺病毒日常就是現在。就像一則普通的建案廣告推播,10:01pm手機簡訊叮噹又叮噹,我分神一看、立刻又找大兒子來確認這一段文字「『核酸檢測』檢驗結果為『陽性』」是開玩笑吧?莫非詐騙簡訊?

進入健保快易通APP複查,果真!眼下這一個兩天裡只喝過7cc退燒藥水,二次10cc咳嗽藥水,偶爾活蹦蹦如鮮蝦的小學生,正式Covid-19確診。兩個孩子瞬間嚇傻了,簡直上發條的機器人那般,接受父母的指令與動作,速速返回各自臥房、躺平入夢鄉。而大人的考驗這時候才開始?

我也許是經歷一整個白天的栖栖惶惶,夜晚更不再激動,反倒平靜條列必須完成的事項。首先,通知小學老師、幼兒園老師,繼續為兩個孩子請假。其次,取消未來幾日的各種實體預約。最末,與接案工作對方討論,居隔期間能否繼續線上作業?看似發出一連串道歉,實則每位「被」聯繫者都貼心慰問我,甚至主動提供物資。

然後是公務系統。先是1922 再是新北市衛生局,如果撥不通或沒人接,別介意,彼亦人子也,同理工作者的艱難,多次撥打即可。新北市衛生局留下兩組電話號碼,我聯繫三數次,終於有一名男子接電話,他仔細說明流程如下:

醫院PCR陽性通知地方衛生局所→ 警方疫調→ 衛生所聯繫→地區關懷中心寄送防疫箱→ 衛生所開出證明

弄清楚一切後,接下來就是耐心陪伴孩子走完病程,也耐心等待公務系統聯繫。

失去睡眠的日與夜

確診的大兒子本來就單獨睡一房,一牆之隔是共用衛浴。我搬來瑜珈墊和枕頭、棉被,夜宿他臥房門口,不時進去幫他摸摸額頭、量體溫,如果他進去廁所,我也跟在後頭消毒。想當然爾,夜晚我得多次起身、泡沫搓手、噴酒精。

大兒子十一歲,他的睡眠儀式仍然期待媽媽去陪伴刷牙、倒一杯漱口水(他新近迷上HowFun推薦之李施德霖綠茶漱口水:參此),以及坐在床沿一起看書(已經不用唸睡前故事,單純各自看書)。乍然因傳染病而規定這孩子孤寂一人待在房內,儘管有大窗戶,不過隔鄰話語、器具聲響、墨色染成黝暗的夜空,更令他畏懼吧。是以,接下來數天,當我躺臥在臥房外,總也斜斜推開那扇門,恰好是我與大兒子可以對望的角度。

「放心,媽媽會看著你。」、「有事情就喊媽媽喲。」我只叮嚀二句;回想起來,那幾日難眠,約莫是朱天心照顧術後的海萌那樣「就像隻母貓護崽狀」。

心神不寧是必然,無論是病人或者照顧者,關於未知的病程、不熟稔的公務系統。幸好娘家手足與我保持群組對話,在每一次猶疑不決的當口,互相拋出問題、繼而討論、協尋可能的答案,實踐居家隔離的不隔離。避免大白天孩子不時嚎叫媽媽,留待深夜,群組對話才反覆搬演,延遲了睡眠,但至少分擔了內心憂愁,今日心事不成為明天的贅疣。

謝謝每一份協助,簡直是一支給力的空降部隊!

夜半,撫摸大兒子額頭尚且涼涼的,誰知道他身體溫度將隨著太陽東昇而提高。

4/22 星期五,大兒子踏上病程高峰,反覆高燒、用藥、退燒、咳嗽、吐白痰、大量唾沫,兼之嘔吐。從早晨吃下第三口蘋果後開始嘔吐,間續二三次,到傍晚吐盡腸胃裡未消化之褐色物方止歇;遂無法進食。由於床墊沾染嘔吐物,必須整個翻起來、站立晾乾,他只好病懨懨躺在木板床一側,抱著枕頭,緩緩陳說幾多遍「媽媽,我不舒服。媽媽,我不舒服。媽媽,我不舒服。」我嘗試提出建議,他因疲弱而拒絕了,似乎只能如此軟軟濕濕底,像一條擦拭過的浴巾被丟棄一旁。

我叮囑他服藥、喝水、洗滌,不時戴上拋棄式手套清潔一切雜亂,洗衣機也跟著旋轉不已,彷彿迷戀著多彩的枕頭套、床包、夏日被單、待消毒衣物。

這一天,我的手機開始出現各式陌生號碼的來電。

09:30am 小學學務主任關切學生狀況。

12:15pm 警方疫調,匡列密切接觸者及其個人資料,綁電子圍籬。

12:30pm 聯合醫院人員代衛生局關切病患現況,我提及孩子發燒38℃以上。

03:10pm 市聯醫人員邀請我為孩子加入新北icare健康雲,逐日填寫病況。

04:30pm 小學輔導室關心學生狀況。

數算起來,公務電話之切入點迥然,仍互有銜接,其中觸碰到疾病、個資、法律和公務分工再整合後不同層次的難題,在這波疫情中被彰顯出來。端傳媒有專題報導→參此。我單純紀錄大兒子連續數天所受到的居家醫療照顧:

4/22 星期五,我填寫完成「新北icare健康雲」,再紀錄孩子病狀,當夜就有護理人員與我聯繫,討論孩子病況、備用藥物,並協助我重新調整給藥方式;珍貴的是,他耗費許多口舌教導如何我看護病中孩子。

4/23 星期六,大兒子病況趨緩,反倒小兒子有發病端倪。是日,我將兩個孩子病況記錄在網頁,夜晚與護理人員電話溝通時,我理解到——如果小兒子心跳持續高速不降,引發憂慮、即可就醫。另,礙於小兒子沒有「確診」身分,故無法取得(像大兒子那樣縝密的)正式線上醫療資源。

4/24 星期日,持續進入系統紀錄大兒子的體溫和血氧、心跳。由於隔日小學班級將開始線上課程,生活回歸,特此詢問護理人員相關用藥調整,然事涉專業,故被安排隔日醫生線上問診來判斷。

4/25 星期一傍午,醫護行政來電,通知醫生問診,我備好題目,待接通醫生後,即問即答,十分速效;但是排隊候診者必然更多。這天,大兒子從居家醫療照護畢業,我依舊在系統紀錄所測量數據,卻不再提問,惟留下感謝一詞。

*「新北icare健康雲」系統有趣之處在於,每次鍵入數據、按下儲存後,立刻跳出一個對話框,提示身體狀況,讓照顧者聊以參考。

兒童之Covid-19病程變化

4/22 星期五跨入4/23 星期六凌晨給大兒子喝過一次退燒藥水,體溫遂恢復如常。我按照與護理人員的建議,定時給予必須用藥和預防性用藥,如是數日。

嘔吐難受,使他畏懼飲食。我向來不是強迫孩子飲食的媽媽,更不可能說出「吃東西才有體力」這種話;只放置了一杯玉女番茄、幾片鹹餅乾和很多瓶開水在他臥房小桌上,偶爾探頭詢問這孩子的需求。星期六結束前,食物清空了,他也能坐起身,或床沿,或書桌前,有時候發呆,有時候(允許無線網路的時間裡)看影片。我不知道他在想什麼?他覺得身體還好,就是還好,不過有些肚子餓。

耐不住的時候,他會推門走出來,左右張望。家屋裡便響起空氣中的獨白:「還好嗎、戴口罩、多喝水、需要什麼呢、進房間」。

4/24 星期日,大兒子貌似正常,慢條斯理的咀嚼一份義大利麵,開始在我耳後冒出許多閒話,魚兒水底吐泡泡,聲形具顯。

4/25 星期一,小學第一堂課八點四十分開始,大兒子架好筆電、進入虛擬教室。螢幕裡小朋友們吱吱喳喳,彷彿世界在活潑復原中(嗚嗚嗚!師長累歪了)。

螢幕裡的同班同學

4/22 星期五夜晚,小學班級導師設立line群組,做為校園疫情時代的各種傳遞交流平台。數日間,資訊與發言紛沓而來,我不時窩在家屋角落、滑動著群組前後對話,遂能體會老師家長們一邊顧好日常瑣務、一邊摸索著前進,試圖把那些被病毒擾亂的秩序重新建立,並不容易——老師坐困教室的兩難、家長坐困兒童病床前的煎熬。小朋友呢?我相信也有一種屬於小朋友的憂愁,讓他們兢兢於成長之路、不知道怎麼辦才好。

我在大兒子臥房門口睡了六夜,有時候對望無語,有時候隨興講話。線上課程開始後,我嘗試問他班級同學Covid-19 感染狀況,人數?病況?症狀?但是他從來不說,也許小朋友避而不談吧。

先前他說過,20號同學在學校發燒返家,而他是18號,排隊時彼此靠近,教室座位相距兩格。直到4/29 星期五深夜,他主動提起4/19 上星期二體育課20號同學在樹蔭休息,下課時間,他跑去找20號,問說:「躲在這裡做什麼?」意外的,20號沒有繼續進教室上課,轉去保健室量體溫後返家,上星期三也沒有到校。

「媽媽,我上星期四就請假了,別人會不會感覺我傳染出去的?」大兒子問。

我記得他與20號同學在去年鬧嫌隙,今年初某天,我在校園外鵠候放學時看見他與20號並肩走出校門,互相低頭交談幾句;我不清楚兩個男孩之間的裂痕是否被填補,友誼卻是展開新的一頁。聽完大兒子的說明與提問,我試圖阻斷大兒子正在滋長蔓延的自我罪惡感,同時,這份罪惡感更不應該加諸在同學身上。病毒引起人類社會的威脅和挑戰,我們忙碌於疾病預防,藉機深入認識(過去輕忽的)公共衛生、醫護職場過勞等等相關議題已無暇,哪有時間以恐懼為藉口,相互叫囂,如此則一不小心就會踩入歧視的陷阱。

靜悄悄的家屋,我與孩子暢談,分享情緒,消解了一些確診引起的哀怨,順便練習面對疫情時代的態度:誠實、慷慨、體恤。

盤點一下防疫箱:關懷單、25公升垃圾袋三個、麵筋罐頭、口罩很多個、蘇打餅乾、影音使用單張(超貼心之排解無聊)、快篩劑一盒內含五份、肉燥泡麵、蜜豆奶、體溫計、素食泡麵、口糧、鮪魚罐頭。這是屬於新北市發放的防疫箱內容,頗實用,食物也符合大眾口味。

誠如上文所述「病毒日常:第一個確診」,兩日後「第二確診、第三個確診」也出現,唉!典型的家戶傳染。而且兒童年紀更小(就是弟弟),連主要照顧者也確診(我本人),就此展開二十四小時戴口罩、反覆搓泡泡洗手、家屋四處噴灑酒精的生活。最勞累的是洗衣機吧!每天兩三輪在清潔衣物、浴巾、床單、被套、枕頭套、大大小小抱枕套(辛酸)。

*故事尚未結束,請繼續收看下一篇(待)

只是牽牽手好嗎?——Covid-19確診之兒童照護,兼居家隔離記事(下) *不妨一起想想,有否更好的態度來面對疫情

Covid-19防疫生活裡的親子公民課:責任與判斷

謝謝閱讀到最後!

❤喜歡這篇文章,請拍拍手、按愛心,追蹤許婉姿。

✿更多大人味旅行散文,歡迎訂閱橄欖與苦橙樹:記憶西班牙。