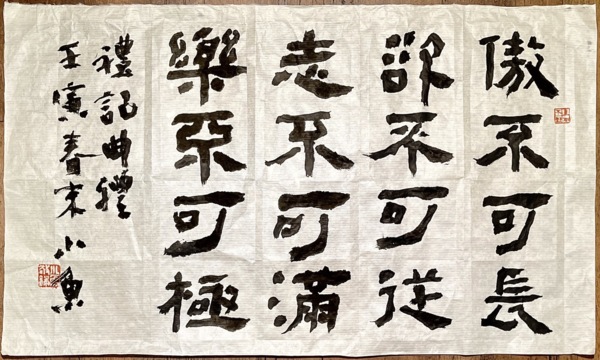

世間之福? 淨土之樂 ! (象山慶’23.6.18)

俗云:「病從口入,禍從口出」。 有人說:「疾病是吃來的!」確實,是貪吃,爽了口舌,害了血管。反過來說:「健康也是吃來的!」沒錯,該調理,節制口慾,縮減腰圍。同一張嘴,卻有不同的吃相與後果:是非兩舌,是「閒話」搬弄的;現當二益,是「念佛」加持的。

有人說:「人類的幸福,包含了你我他」,人人都幸福了,我也能幸福。「唯我獨幸」的情況是不存在的。有時,犧牲某部分的「自我」,反而領受了迴轉的幸福,聽說,這是「眼窩前額葉皮質(orbitofrontal cortex)」在放電。感官性的快樂(食、色之類),多半是近乎本能的「想要」;而得到了,即時滿足之後,就有一段時間不想要,甚至感到厭倦。若能進展到由衷(內心)的「喜歡」,這種快樂也包含了人際的「社交」,因為互動而增強、持久。

《法句經》巴利文/雙品:「諸法意先導,意主意造作。若以清淨意,或語或行業,是則樂隨彼,如影不離行。」漢譯/雙要品:「心為法本,心尊心使,中心念善,即言即行,福樂自追,如影隨形。」以「善意」主導「身、語」的行為,所回報的「喜樂」也如影隨形。世上一切事相(境界),是經由我們的領受、想像、判斷與詮釋,才影響我們的心情與行動,王陽明《傳習錄》:「無善無惡心之體,有善有惡意之動。」「你未看此花時,此花與汝同歸於寂;你來看此花時,則此花顏色一時明白起來,便知此花不在你的心外。」也就是說:幸福來自你如何「看待」世界。每個人擁有「身、語」行為的一切因緣,關鍵在於於意 (心)的抉擇與改變。不須盲從的追尋,也不必冤枉的花錢,所有快樂的資源,已內建在我們心中,若懂得如何「挖ㄚ挖ㄚ挖」,就越挖越多,享用不竭。這可說是淺層的「三界唯心、萬法唯識」。

雖然如此,每個人受其宿業、煩惱所縛,真能開發的「善、淨」因(心行)果(業報)也有限,乃至於受種種邪見、外境的汙染而變質,其快樂(幸福)仍是有漏而殘缺的,這是「娑婆」人生的本質(有求皆苦、苦中作樂)。若知《安樂集》的「寄花五淨,風日不萎;附水靈河,世旱不竭。」就直下捨棄個人的努力,將全部身心/性命轉託於阿彌陀佛/極樂世界,每天每刻,隨時隨處,想到就念「南無阿彌陀佛」,藉由一心稱名,與佛感應,就能平等獲得阿彌陀佛及諸佛菩薩的護念、加持,不僅可以淨化一切邪念,免除一切魔事,生前平安喜樂,命終往生極樂,從始至終,從今身到成佛,都與佛同在、同行,這才是最殊勝、最保證、最圓滿、最恆久的福樂,因為,阿彌陀佛的功德與極樂世界的莊嚴,乃是不可思議的「無量壽、無盡藏」,可供十方三世一切念佛眾生,無條件取用而無量無盡。套用1970 年代的廣告歌:

到處都看(聽)得到,雖然是個小東西(佛號),使您得心應手(身心平安、往生極樂),美滿的生活少不了它(無條件的賜予),YKK(南無阿彌陀佛)

南無阿彌陀佛