1. 開場白:一句箴言的重量

想像一下,你看見一個人跛著腳,痛苦地行走。出於善意,你大聲建議他:「跑起來吧!跑起來就能忘記疼痛了!」這個建議,無論多麼真誠,都是一種輕率的殘忍。因為你未曾感受過他骨骼中的刺痛,也不了解他每一步所付出的努力。

古老的箴言「未經他人苦,莫勸他人善」,說的正是這個道理。它的表面意思是勸我們保持同理心,不要輕易對他人的處境指手畫腳。然而,這句話蘊含的智慧遠不止於此。它指向一種更深刻的品質——謙卑。它提醒我們,在真正理解另一個人那獨一無二的生命經驗之前,任何看似善意的「建議」或「規勸」,都可能是一種隱藏的傲慢。這份理解之前的停頓,是一種「神聖的靜默」,是承認自我認知有限的智慧表現。

本文將透過兩個現代國家的誕生故事——以色列與巴基斯坦——來深入探索這一智慧。這兩個民族,都從巨大的集體創傷中淬鍊而成,他們的建國歷程本身,就是一場宏大的、旨在自我救贖的「勸善」行動。然而,他們各自的「善」,卻又無可避免地為他人帶來了新的「苦」。透過聆聽這兩段平行卻又截然不同的敘事,我們將看見這句古老箴言如何在國族命運的宏大尺度上,展現其沉重而永恆的真理。

2. 第一部:以色列的故事 —— 從滅絕深淵中誕生的「善」與「苦」

2.1 無法言說的「苦」:大屠殺的烙印

要理解現代以色列,必須從其根本的創傷——大屠殺(Holocaust)開始。這不僅僅是一段慘絕人寰的歷史,更是塑造了現代猶太民族靈魂的核心事件。它是一種外人永遠無法真正通達的集體之苦。這份苦難的本質,是在經歷了數個世紀的反猶主義迫害後,整個民族被系統性地推向滅絕深淵,所產生的那種關於生存與滅絕的絕對恐懼。

這段瀕臨滅絕的經歷,在猶太民族的集體潛意識中銘刻下了一個血淚教訓:當你的生存完全仰賴他人的善意時,最終的結局就是徹底的脆弱與毀滅。這份獨特、無法複製的恐懼,催生了一個不可動搖的民族核心信念——「永不再受害」(Never Again)。

2.2 宏大的「勸善」:錫安主義的救贖之路

對這份滅絕之「苦」最直接的回應,便是錫安主義(Zionism)的實現。這個早在十九世紀末就已萌芽的政治運動,在大屠殺的灰燼之後,從一種政治理想,轉變為關乎民族存亡的絕對必要。

錫安主義成為了一場宏大的集體「勸善」行動,一個旨在從根本上解決「猶太人問題」、實現自我救贖的龐大工程。1948年的《以色列獨立宣言》明確地將建國的緊迫性與大屠殺的慘劇直接掛鉤,宣告這個新生的國家將是全世界猶太人永遠的避難所,終結其數千年無家可歸的困境。這是在經歷了極致的苦難之後,一個民族為自己開出的「善」的藥方。

2.3 善意的悲劇:一個民族的解藥,另一個民族的苦難

然而,這個故事最深刻的困境也由此展開。以色列為追求自身安全這一根本之「善」,其建國行動無可避免地導致了另一個民族的苦難——巴勒斯坦人的流離失所,這段歷史被他們稱為「大災難」(Nakba)。

這並非一場簡單的是非對錯之爭,而是一場更深層次的哲學悲劇——兩種「善」的正面碰撞。一方的「善」源於避免滅絕的絕對必要,另一方的「善」則源於在家園中尋求自決與公義的神聖權利。當以色列為確保生存而採取的行動,在另一方看來卻是壓迫的根源時,這便完美地詮釋了「莫勸他人善」的複雜性。任何一方的「善」,都建立在否定對方核心創傷的基礎之上,形成了一個難以化解的悲劇僵局。

2.4 內部的裂痕:當「苦」不再相通

箴言的智慧不僅適用於國與國之間,也同樣體現在國家內部。即使是共享同一歷史創傷的以色列社會,也隨著時間的推移產生了新的、互不相通的「苦」。最顯著的裂痕體現在世俗猶太人與極端正統派(Haredi)之間,其核心爭議是強制兵役制度。這場對立的本質,是一場關於如何才是確保「永不再受害」的最佳方法的深刻辯論。對於絕大多數世俗派而言,他們的「苦」是持續的地緣威脅與戰爭傷亡,因此他們堅信全民服役、共同保衛國家是避免另一場大屠殺的神聖責任之「善」。然而,對於極端正統派而言,他們的「苦」是對精神滅絕的恐懼,他們堅信畢生鑽研《妥拉》才是維繫猶太傳統命脈、保護民族的終極方式之「善」。雙方都從各自的生存焦慮出發互相「勸善」,卻因無法體會對方的核心恐懼而加深了裂痕。

與此同時,以色列作為「新創國家」的經濟奇蹟,也催生了新的社會鴻溝。以高科技產業為龍頭的經濟繁榮之「善」,急劇加劇了社會內部的經濟不平等,對於那些被高昂生活成本拋在後面的普通民眾而言,這轉化為一種關於經濟不安全感與階級固化的新「苦」,而這種苦難對於身處科技泡沫中的成功者而言,往往是不可見的。

2.5 從「苦」中生長的智慧:以色列文化的慈悲求索

儘管國家敘事被創傷與衝突所塑造,以色列的文化與思想領域卻也孕育出強大的自我反思力量,試圖從內部搭建通往理解的橋樑。以色列的文學與藝術常常扮演著國家良知的角色,作家如阿摩司・奧茲與大衛・格羅斯曼,其作品深刻地探討戰爭創傷與道德困境,不斷在衝突中努力理解「他者」。當代藝術家如伊利特・阿祖萊,則透過作品挖掘被官方歷史所掩蓋的集體創傷,迫使社會直面那些被噤聲的痛苦。

在哲學層面,馬丁・布伯的「我與你」(I-Thou)思想提供了超越物化他人的道路。他指出,輕率的「勸善」是一種將對方視為待解決問題的「我-它」關係。唯有將對方視為一個神聖的、活生生的「你」,真正的對話才有可能發生。在倫理層面,猶太教古老的「修復世界」(Tikkun Olam)概念,在大屠殺後獲得了新的生命力。一種新的觀點應運而生:修復這個破碎世界的責任,落在了人類自己的肩上。這一轉變將其昇華為一個推動社會正義與和平的倫理框架,強調人類在面對苦難時必須主動承擔集體行動的責任。

以色列的故事,源於滅絕的恐懼;而另一個同樣在創傷中誕生的國家,其苦難的根源,卻來自於對家園的暴力撕裂。

3. 第二部:巴基斯坦的故事 —— 從家園撕裂中追尋的「善」與「苦」

3.1 被撕裂的「苦」:印巴分治的幻肢痛

巴基斯坦的民族之「苦」,源於其血腥而混亂的誕生——1947年的印巴分治(Partition)。這場人類歷史上最大規模的強迫遷徙,造成數千萬人流離失所,上百萬人死於教派暴力。

與以色列的創傷不同,這份苦難並非來自外部敵人的滅絕威脅,而是源於一場兄弟鬩牆,是對一個共享文化家園的暴力撕裂。這份苦的本質,是一種深刻的「幻肢痛」和關乎身份認同的「存在之痛」:對於一個曾與自己一體、卻被殘酷切斷的部分(統一的印度次大陸)所感到的持續疼痛,以及因文化同源卻又政治對立所造成的永恆鄉愁與身份撕裂感。

3.2 理想的「勸善」:伊斯蘭國度的願景

巴基斯坦的建國,本身也是一場宏大的「勸善」理想。其精神之父、詩人哲學家穆罕默德・伊克巴勒提出了「兩個民族理論」,其核心願景是:為印度次大陸的穆слим建立一個獨立的家園,讓他們能夠根據自己的信仰與文化價值觀,自由地生活與發展。這是一個旨在解決穆слим身份認同與安全困境的崇高理想。

3.3 現實的困境:當外部的「善」製造了內部的「苦」

然而,這個理想中的「善」,在複雜的現實中卻困難重重,甚至製造出新的「苦」。

- 內部視角:中巴經濟走廊(CPEC)的兩難官方的「善」:CPEC被譽為能帶來繁榮與發展的「破局之變」,是來自外部的經濟善意。地方的「苦」:然而,計畫的不透明、利益分配不均、對國家主權的疑慮,以及對地方環境的破壞,都為許多社群帶來了新的苦難與反抗。一個宏大的發展「善」意,因未能體察地方之苦,反而製造了分裂。

- 外部視角:氣候正義的吶喊巴基斯坦的「苦」:作為氣候變遷的重災區,巴基斯坦頻繁遭受毀滅性洪災,而其自身的碳排放量卻極低。向世界的「勸善」:這成為了在全球尺度上對箴言的直接應用,一場鏗鏘有力的、向世界發出的「勸善」:「你們(工業國)未曾親歷我們(脆弱國家)因氣候變遷而亡國滅種之苦,因此無權勸說我們默默承受這份不公義的後果,而應當以實際行動來彌補你們造成的傷害。」

3.4 消聲的吶喊:國家統一之下的多元之苦

以單一宗教身份立國的「善」,並未能解決巴基斯坦內部根深蒂固的民族與教派矛盾。這源於其建國理想——單一宗教認同——並不足以彌合其內部深刻的民族、語言與階級鴻溝。最劇烈的衝突體現在俾路支省的民族主義運動,他們長期感到資源被中央剝削、文化被壓制。中央政府往往以維護國家統一的「善」為名進行鎮壓,卻因未能體會邊緣群體之「苦」而導致更深的分裂。同樣,根深蒂固的遜尼派與什葉派之間的教派暴力、軍方為維護穩定而對民主進程的強力干預,以及諸如《褻瀆法》等爭議性法律對少數群體的壓迫,都揭示了一個核心困境:當一種自上而下的統一「善」意強加於多元的社會現實之上時,由於未能親歷被消聲群體的真實之苦,其結果往往不是和諧,而是更深層次的分裂。

3.5 從「苦」中昇華的靈性:巴基斯坦文化的連結與超越

面對歷史創傷與現實撕裂,巴基斯坦的文化與靈性傳統為超越塵世之苦提供了豐富的資源。蘇菲主義(Sufism)作為伊斯蘭教的神秘主義傳統,扮演著至關重要的角色。它強調透過個人體驗尋求與神的合一,其包容性跨越了教派界線,植根於民間。其核心藝術形式——卡瓦力(Qawwali)音樂,便是一種強大的集體療癒法門。在激昂的吟唱中,演唱者與聽眾共同進入一種近乎狂喜的狀態,暫時忘卻世俗的隔閡,透過情感共振直接達致心靈的昇華。

在哲學層面,穆罕默德・伊克巴勒的「自我」(Khudi)哲學,呼喚個體進行內在的靈性革命。這是一種向內的、自我賦權的「勸善」,旨在透過強化自身潛能,擺脫精神惰性,從根本上重塑主體性,以應對文明衰落的集體之苦。

在看過這兩個民族各自獨特的掙扎與昇華的嘗試後,我們現在可以將它們並置,從中提煉出關於人性與國族命運的普世智慧。

4. 結論:從「莫勸」到「同願」的智慧昇華

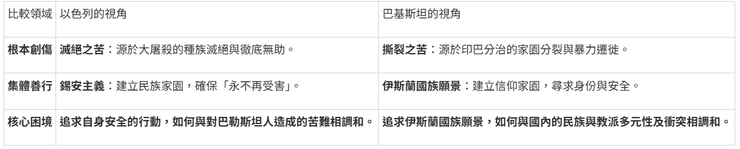

4.1 兩種苦難,一個真理

以色列與巴基斯坦的故事,是人類歷史上兩段沉重而深刻的敘事。它們的路徑截然不同,卻共同指向了一個顛撲不破的真理。

這兩個故事雄辯地證明了:任何脫離了對他人之苦的謙卑理解的「善行」,無論其初衷多麼崇高,都可能偏離軌道,甚至造成更深的傷害。

4.2 智慧的第一步:神聖的靜默

這句箴言的核心教誨,並非要我們變得冷漠或無所作為。「莫勸」恰恰是一種源於謙卑和智慧的積極倫理克制。智慧的第一步,是練習「神聖的靜默」。這意味著承認我們知識的局限,並為了避免因我們的無知與傲慢給受苦者帶來二次傷害而保持審慎。這份靜默不是終點,而是一個必要的前提,為更深刻的智慧昇華做準備。

4.3 智慧的昇華:從「分別之苦」到「同體大悲」

智慧的終點,不是永遠停在「莫勸」,而是要昇華至「同願」。這意味著放下指導者或拯救者的角色,謙卑地與受苦者站在一起,不是俯視,而是並肩,共同努力改變那些造成苦難的根源。

這條從「莫勸」到「同願」的道路並非空想。我們在以色列文化中看到了從大屠殺創傷中昇華出的「修復世界」(Tikkun Olam)的倫理責任,以及馬丁・布伯的「我與你」哲學對真實連結的呼喚。我們也在巴基斯坦文化中看到了蘇菲主義與卡瓦力音樂如何作為集體療癒的法門,以及伊克巴勒「自我」哲學對內在賦權的啟迪。這些文化與思想的瑰寶,正是從各自獨特的「苦」中生長出的智慧,證明了從創傷走向慈悲的可能性。

從深刻體認到每一種苦難都是獨特且無法測度的「分別之苦」,到最終生起視眾生苦為己苦的「同體大悲」,這是一條完整的修行之路。真正的美好世界(人間淨土),並非由一部分「覺悟者」去規勸另一部分「迷惘者」而建成。它的真正基石,是當我們每個人都深刻體認到自身善意的有限,並對他人的苦難懷有最深的謙卑時,所生起的那份共同行動的慈悲誓願。