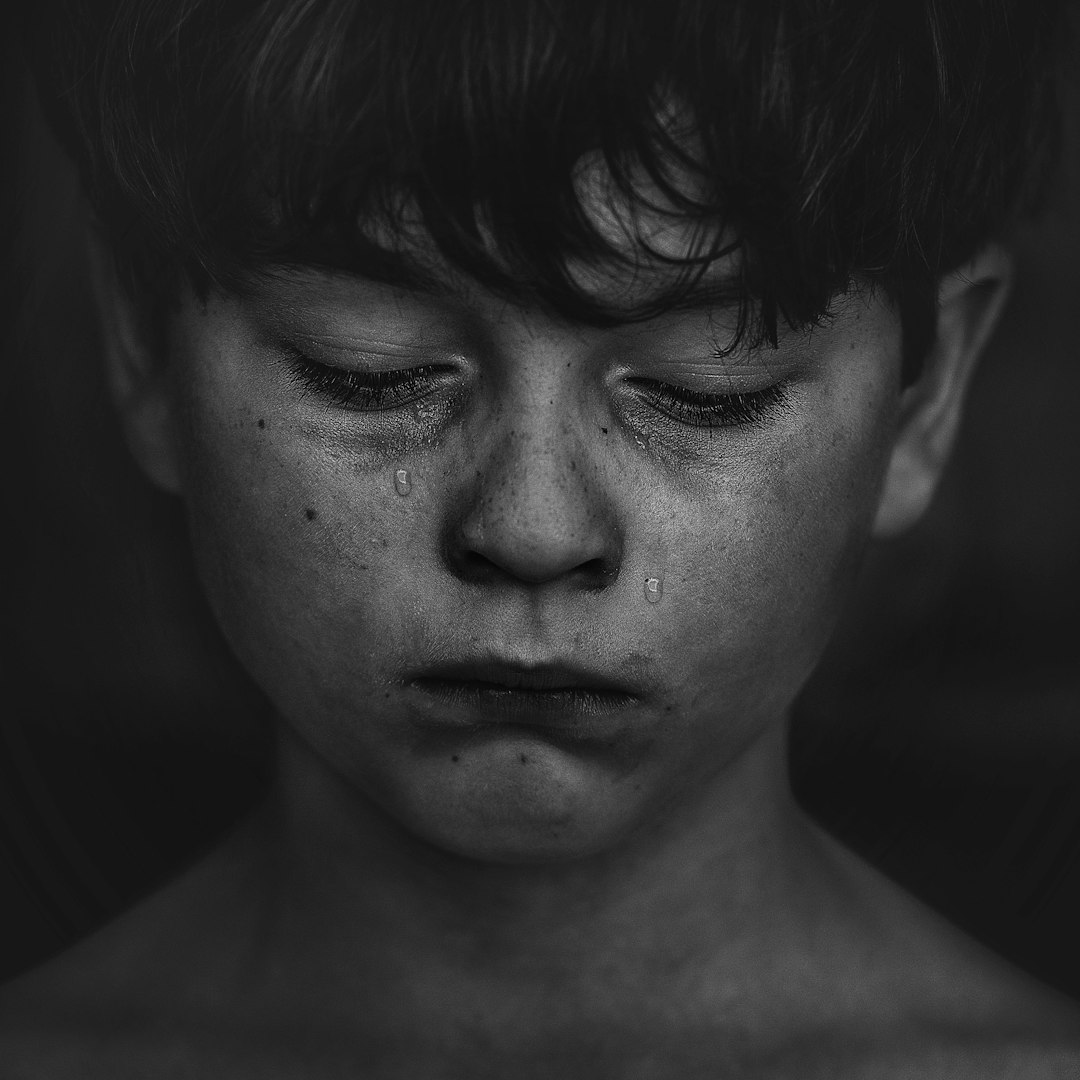

這是第一個需要破解的課題,也幾乎是最重要的一個關鍵,情緒。

我會痛苦,你也會痛苦,好巧喔,他也會痛苦,好像每個人都會痛苦,怎麼這麼巧?

可不可以解讀,痛苦的情緒是內建在人類的腦中,只要去觸發它,就會感覺痛苦。憤怒,愉快,其他的情緒,也如出一轍,是一整套內建在腦中的情緒機制,只要你去觸發,情緒就會跑出來,人是〝被〞情緒的。這樣的解讀,合理嗎?情緒不是人創造的,不然你創造一種新的情緒來看看,為什麼人的情緒都一樣,我會開心,你也會開心; 我會傷心,你也會傷心。好巧喔,我們都創造出一樣的情緒感覺?

在腦神經科學的研究中,科學家已經知道腦中有負責情緒的神經,主導情緒產生的杏仁核(Amygdala)位於腦底部,屬於邊緣系統的一部分,因為形狀類似杏仁而得名。主要功能為掌管焦慮、急躁、驚嚇及恐懼等負面情緒,故有「情緒中樞」或「恐懼中樞」之稱。

情緒是一套設計好的機制,是造物主在造人時內建在腦中的,情緒是被觸發的,人是被情緒的。這樣的解讀合理不合理? 人的腦中有一塊區域是負責處理情緒的,這就是造物主在造人時內建好的証明。

不只我們對事情的想法會觸發情緒,身體的感覺也會觸發情緒,身體有病痛,觸發了苦的情緒,身心是相連的,觸覺是神經系統,情緒也是神經系統,整個都是連結互動的。

人,都活在情緒中,喜怒哀樂,為什麼?你一定可以說出為什麼高興,為什麼哭,但是怎麼會這樣?我可以不哭嗎?可以不笑嗎?答案是否定的,因為情緒是被設計好的,只要觸發了設定你就一定會有情緒,根本逃不掉,情緒就像是科學定律一樣,只能被動的遵守,毫無主動權。

社會新聞中,打架,殺人,自殺,每天多到數不完,天天都發生。情緒問題真的可以是致命的。 負面的情緒像不像是上帝設計好,用來毀滅人的? 因為負面情緒越滾越嚴重,滾到最後就是毀滅,不是嗎? 這是最關鍵的破解。

造物者,上帝,為什麼要內建情緒給人類?

就是控管。避免人失控而偏離原來造人的目的。 當小我膨脹過度了,負面的情緒會被觸發,小我就會受苦,如果不處理,讓情緒一直滾,滾到最後甚至致命,就是說當你發現出現負面情緒時,意謂著上帝不喜歡這樣,趕快處理。當小我表現良好,正面的情緒也會被觸發,以示鼓勵。人喜歡正面情緒,所以不會是問題。

如何分辨是正面情緒還是負面情緒?

如果一個情緒出現,你覺得有負擔,就說是負面情緒吧,為什麼?因為心裡有負擔,需要處理,不處理不會消失,會一直重複出現,很明顯你已經被控管了,趕快處理吧,不要一直滾下去。

如果一個情緒對你完全沒負擔,比如說是快樂開心,你很喜歡啊,根本也不需要去處理,就說是正面情緒吧,享受它,因為也不會持續很久。

這樣的分類應該簡單明瞭。

如何避免情緒之苦?

把小我收起來,不要過度強調自我,就是調整標準,接受當下的一切,一但接受了,也就解除了情緒的警報。很多人都很難去接受當下的一切,認為自己的標準是絕對的,不容違背,因而困在負面情緒之中,轉不出來,甚至困了一輩子,我們必需要有警覺負面情緒的能力,一但踩到觸發點,懂得收手,不讓情緒困擾。

以上是非常關鍵的觀念,如果不喜歡“上帝” 這個名辭,不喜歡“被設計出來的” ,都沒關係,用自己的名辭,或解釋成自然演化,都可以,反正情緒就在那裡等你,你也逃不掉。

當然如何避免情緒之苦不會那麼容易,佛經講了那麼多,大家還是做不到啊。後面我們將繼續破解。 這裡先確認一個重點,人是〝被〞情緒的。

情緒的假設模型:

情緒是一套設計好的機制,是造物主在造人時內建好的,情緒是被觸發的,人一定活在情緒之中,人是〝被〞情緒的。造物主設計情緒的目的是在控管人類,避免人類失控而偏離了原來造人的目的。正面情緒是一種鼓勵,負面情緒則是一種警告。這套情緒系統的作用是在控管人類的行為。

人的情緒百百種: 憤怒、苦惱、煩惱、焦慮、冷漠、厭煩、信心、蔑視、滿足、勇氣、 抑鬱、絕望、失望、厭惡、不信任、痴迷、尷尬、羨慕、恐懼、感恩、喪慟、內疚、幸福、仇恨、驚悚、敵視、羞辱、妒忌、快樂、孤獨、激憤、恐慌、激情、憐憫、愉快、驕傲、 暴怒、後悔、自責、苦悶、悲傷、悵然若失、自信、羞恥、震驚、害羞、憂傷、痛苦、驚訝、信任、憂慮、……等。

有一些專家提出情緒就像光一樣,光是由三種基本的顏色去調出無數不同的顏色,而百百種的情緒也是由一些基本的情緒組合而成的嗎?我們看看未來是不是有更完美的研究結果。

其實我們只需要去處理負面的、有負擔的情緒就好,修行不就是在做一樣的事嗎?修行不就是想把負面的情緒修掉嗎?

從AI人工智慧來看情緒

我們想想,人類發明AI是為什麼? 當然是好玩,有趣,還可以讓AI服務人類。AI的發展已經延伸到各個領域,AI醫生,AI圍棋,AI武器,目的就是可以做的比人還好。因為電腦確實比人腦強,加上AI的自我學習創造力,AI的發展確實無可限量。

人類創造AI機器人的路上,會賦予AI自我學習創造的能力,非常可能AI會超越人類,所以人一定要事先預防AI,防止AI做出人不希望的事,一定是要把防範的程式內建在AI的程式中。

上帝造人也一定會想到如何防範人類,防止人類自大,偏離原來的造人的目的。我們提出的情緒模型就是在控管人類,情緒是用來管控人類的機制,最壞的狀況就是自我毀滅。

人有意識,本質就是創造,上帝希望在人的身上延伸創造的無限可能,正如同人創造AI一樣的概念,去創造的無限可能。

上帝造人,賦予人有自由意識,本質是延伸創造精神,但人腦的意識很容易會犯一個問題,就是自大,會產生膨脹的小我,這是上帝不要的,所以設計情緒來控管人,只要人自大了,就會受到情緒的控管,會痛苦,如果人仍然不收斂,情緒的機制會如滾雪球一樣,吞噬人的心理,讓人自己毀滅自己,這是非常高明的設計。人未來也會想出一套機制去控管AI,否則AI將會是一個災難。

有人會說,那當人好可憐,不能自大,一自大就被控管。這裡有幾個方面來看這個問題:

第一,如果真是如此,人就是被控管,你能怎樣?你根本也逃不掉,有本事去破解這樣的設計,去挑戰上帝。或者你說那就不要活了,哈哈,上帝根本不在意,不要活就去死,算是一個失敗的產品而已。

第二,上帝不是只有設計負面情緒,還有正面情緒,我們如果接受不自大,有一堆正面情緒可以享受,有賞有罰很公道。 人間有很多人,不自大,默默的發揮創造精神,得到正面情緒的獎勵,也活在愛中,活在創造的快樂中,有什麼不好。和上帝合一,一起玩意識的無限創造。就是一個天人合一的境界,為什麼要和上帝不合?

那有人還是會問,那人生中那麼多的苦難又是為什麼?為什麼我向上帝禱告祂都不理我?

問這話的人,還是有一個“我”的定位,還是自大,如果有一個天人合一的想法,苦難就苦難,一定有原因,上帝自有安排,這樣就好了。其實,只要接受人是被創造的,就是一個延伸意識,沒什麼大不了的,就算這些苦難是上帝的錯,你也沒辦法,上帝或許也不是萬能。

從人類創造AI的角度,我們是可以體諒上帝的,是設計不好?是另有安排? 無論如何,先接受是最好的策略,不然,又是回到對抗上帝的老路。不信上帝也可以,自己管自己,總之,情緒就是人這輩子的功課,逃不掉。

人類創造AI,如果設計的控管機制不夠好,如果AI不服氣,怎麼辦? 上帝的情緒機制是不錯的參考。

下面的章節我們將討論人的意識。