追求專心,甚至放空的狀態,反而是我們更需要的

你工作的時候習慣多工嗎?休閒的時候盯著好幾個螢幕嗎?有沒有想過,其實人類的大腦構造不適合做這些事情?

電腦可以輕鬆地多工,精確地說,是在不同工作中快速切換,而人類除了訓練過類似機械性的反射之外,需要認真思考的工作則完全不行。我們可能做得到一邊做傳球練習、一邊聊今天晚上要吃什麼;也可以做得到一邊處理手工活、一邊看電視劇;但我們很難同時思考兩件事情,這件事情可能幾十萬年內都不會改變。

科技進步反而奪走我們「專心」的機會

多工工作的傷害

科技進步讓「工作」多線並行變得可能,但人跟機器不同,除非都是很單純熟練、不需要思考的工作,否則把多樣複雜的工作丟給一個人,在不同工作中的切換反而會讓效率大幅降低。

然而多數需要腦力的工作,卻仍然是以「我們使用的工具(電腦)可以快速在不同工作之間切換,所以人腦應該也行」為前提,將這些腦力密集工作分配給人做。

原因有很多,可能是現代社會的競爭太激烈、管理者不夠成熟,總之人類普遍還沒有認知到這件事情:一味平行地增加工作量,反而對生產力及大腦都有害。

ref:《多工對大腦的傷害和大麻一樣糟》

專心的工作流程

舉軟體開發來說,在 Scrum 有類似的概念:在一個 sprint(衝刺)裡面,盡量只專心做規劃要做的工作,進而增加達成目標的機會(會說「盡量」是因為現實不可能完全沒有干擾。)

「專心」的工作流程並不是什麼神奇的概念,類似的工具一直都有,像是番茄鐘強調 25 分鐘只做一件事情,5 分鐘拿來休息。

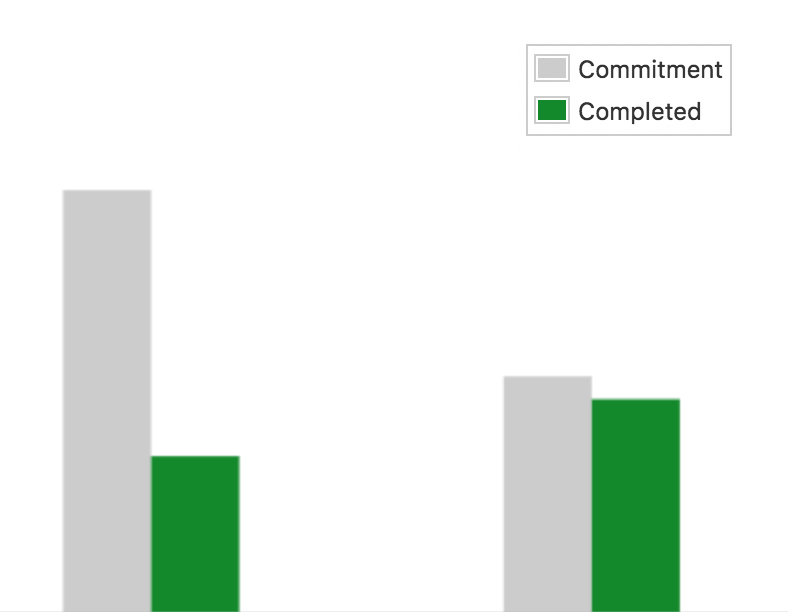

最近深刻體會到專心的重要性:我們 team 把「承諾要做的工作」大幅減少,結果「產出的成果」跟前一次相比卻更多。好處還不只如此,因為我們有了更多時間計畫下一個 sprint 的工作,下一個 sprint 的風險也會降低,所以也接連影響了下次的工作效率,讓正循環變得可能。(說「可能」是因為現實仍然很難預料,但已經好過原本接近不可能了)

註:commitment story point: 111->62、completed story point: 41->56

題外話,這道理看似很簡單,但受限於現實壓力(老闆覺得你沒有認真工作、開給客戶支票過多、工程團隊沒有辦法說服商業決策團隊等等)真正能執行的卻很少。

注意力過度競爭下的犧牲者

工作如此分心,回家就能安心了嗎?

有人可能會想說:回家就不會有老闆塞一堆工作要我同時做了吧!

先不論有些人回家還被要求工作,即使沒有,通常我們的私人時間也是更慘,因為不會有人說「我們應該在私人時間導入 scrum 跟番茄鐘!」反而是各種服務不斷透過螢幕試圖爭取我們的注意力,因而更難做到專心。

夾在新聞網站裡面的廣告、通訊軟體上方的閃亮橫幅、網站跳出視窗問你要不要接受通知、信箱塞滿各種優惠券、FB 朋友的貼文其實是因為他要抽獎或者領免費餐廳小菜等等。

內容無限產出,競爭有限的認知資源

有個矛盾的現象是,內容推薦越做越個人化、結果我們的選擇反而更困難。

因為影片平台不是只有 youtube,我們還有 netflix, kktv, 楓林網,優酷,等成千上萬個服務可以選擇;音樂平台有 spotify, , apple music, google play music, pandora, kkbox;實況平台光是中國倒掉的都數不清。

不同平台之間有競爭,每個平台裡面的內容也會彼此競爭注意力。

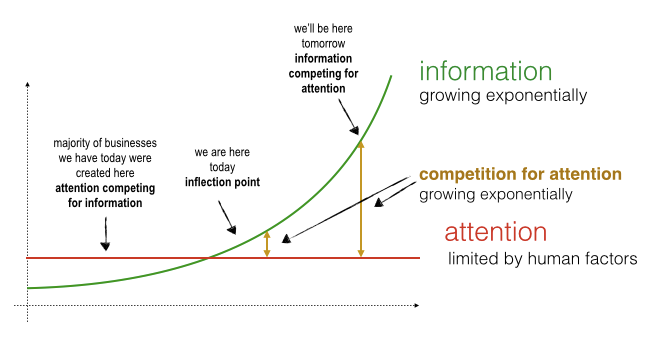

這些資訊量都過度競爭,啃食我們的注意力,即使每一個平台的推薦系統進步了十倍,但數據內容卻增加了百倍、千倍。IG 的照片數量、FB 的貼文數量、youtube 的頻道數量,所有資訊都以我們無法消化的速率增加。

其實,目前的科技只是讓你可以跟更多媒體「接觸」的媒介而已,並不能大幅加速人類的認知。如果一個人一天只有能力交一個真正的朋友,不管網路與軟體多進步,也不會變成可以交十個。

無限的選擇還算是選擇嗎?

你可能會以為我們都有選擇,但事實上是我們迷失在彩球屋裡面,只要有人丟了一個大彩球,它就會得到注意。

我們根本沒有多餘的注意力去撿拾那個屬於自己的貝殼,要在成千上萬個速食服務與內容裡面找到真正想要的,反而還比以前困難

當我們在無限的資訊裡面比較、選擇的時候,多工的假象讓我們得到了多巴胺,但我們很可能沒有得到相對應的幸福感

十幾年前會說「資訊焦慮」,我們會主動地去找資訊來源,得不到那些豐富的資訊會全身不對勁,好像與網路脫節

但現在是「資訊吞噬」,我們不擔心與資訊脫節,反而光是被動接受資訊就招架不住,即使我們不想要,也會被無限的選擇淹沒,被灌下其實不需要的速食。

與精神時光屋相反的「冬眠儲存槽」

我們一連上了網路,似乎就註定被綁架了注意力。

舉最誇張但卻很普遍的一個例子,大家都有玩手遊,玩手遊常常打副本的時候會發現某個隊友沒有在動,過一陣子發現他其實是跟別人在聊天。

我後來才理解到,原來這個時代連要專心體驗一個遊戲都很難:一個歐巴桑出去玩可以帶三隻手機幫別人抓寶可夢、一個看實況的觀眾同時在刷好幾個遊戲的副本。

每當提到「人類會不會被機器或人工智慧取代」時,常常都有人會說人類的創造力很難被機器人取代,可是目前多數科技卻誘導人類去做人類最不擅長、最容易被取代、最不需要思考的事情,換句話說,彷彿就是在訓練人類「成為機器」一般,這的確是很弔詭的事情。

你是否有以下幾種情況:

- 手機遊戲好幾個,想要把體力有效率地用完,結果「充實地」玩了一陣子反而覺得很空虛

- facebook 跟 line 的訊息不消完就不對勁,但讀完了好像也沒有真正與人交流到

- 推薦影片看都看不完,但是卻越來越難品味到一部願意一看再看、刻骨銘心的好作品

精神時光屋可以讓別人覺得你在極短時間內修煉了數年,不過現代科技中,有很多會讓人沉浸的產品反而像個「冬眠儲存槽」,一個又一個影片、一條又一條訊息看完之後,讓我們反而覺得現實世界過了好久,自己卻沒有提昇,是完全相反的概念。

我們可以做些改變,思考自己真正需要的是什麼

我姑且算是個網路住民,有很大部分的時間活在網路上。二十年前,在 RO 跟魔力寶貝路上看到一個陌生人就能搭話、在天堂席捲 PC 的時候,玩家用人物真的在裡面聊天、吵架。十年前,臉書是真的大家會用來交流的社群。

而現在,打開手機滿滿的直播可以看妹,看別人玩遊戲、做任何事情,打開 line 隨便就能加到上百人的群組,訊息一天上萬條,但我們在「交朋友」這件事情上卻沒什麼進步;不如說,訊息量大幅增加,但人際距離卻反而離得更遠了。

這些塞滿我們注意力的科技,對我們真的有幫助嗎?還是其實我們一直都在用錯誤的方式使用它們,以致於反過來被駕馭?

練習發呆,空想沒有我們想像地那麼「空」

反過來說,所謂空想、發呆的狀態,並非什麼都沒得到。當心中冒出來一個點子,去思考它的時候,某種程度也是在跟自己對話。如果我們可以接受更多從「自己」來的 input,我們會更清楚自己(不)想要什麼、(不)能做什麼。

人類本來就很難什麼都不想(心無雜念是很高的境界),當我們沒事情做的時候,多少都會冒出新想法。或許以前的農業社會中,以勞力為主的生活型態,還有很多一邊做事一邊思考的機會,但在現代的步調中,我們的工作已經被壓縮到必須同時在多種工作中切換,更應該珍惜這些「無所事事」的狀態

多問「我現在在做什麼」,別讓自己進了冬眠狀態、甚至變成機械

消耗不完的遊戲體力也好、社群網站看不完的訊息也好,我們是真的需要它,還是單純覺得「免費的不用有點可惜」?

我最近越來越常問自己「我現在為什麼要做這件事」,讓自己意識到單純殺時間可能很危險(當然殺時間還是要有,人的腦力有限,上班就用得差不多了)

放空與自己對話也好、認真只做一件事情也罷,我們都得再想想:自己需要的是這些永遠無法消化的資訊嗎?