工具應該是用來節省我們重複繁瑣的步驟、簡化流程的幫手,然而我們卻逐漸變成「操作機器的機器」。

最近特別對一些現象有感,常會覺得科技的確更進步了:AI 預測更準、平台服務更好用,但為什麼我們的生活不但沒有顯著受益,反而有時候會覺得活在這些平台之下,我們的生活體驗沒有進步、雇主認為勞工生產力變低、各行業只能削價來維持競爭力。

可怕的扁平社會

這是一段我從噗浪上看到的文字。我同意最後結論(受薪階級互咬很無聊),不過前面敘述的原因讓我很擔憂:或許在大部分人的生活裡面,我們的社會已經扁平到毫無差距、也沒有希望了。

靠領死薪水為主要收入過活的人

不管你、我、主管、客戶,能力人人平等,都不怎樣。

沒有甚麼好怕的,做事方式大概也不會多有啟發性,就是一群才智有限的人的集合體。

所以在這個層級裡面大家互相撕咬實在是無聊透頂的一件事。

我們是有意識地利用平台,還是無意識地被平台統一了價值?

在這裡我舉三個親身體驗的例子:求職媒合、新聞產出、內容產出。Linkedin 原本是一個讓勞資雙方都能提供更深入交流的媒合平台,曾經我也這樣覺得,但近年默默地被部分人資與獵人頭用得像是「反過來的104」,變成一個只是用來「到處灑罐頭信」的平台而已。

PTT 原本是一個社群媒體,但部分記者用來當做抄新聞的工具,產出品質低落的文章,缺乏考證與洞察觀點,將新聞的層次往下拉到「抄襲網路討論串」的水平,我們反而因此看到更多低水準的報導。

內容產出在現今是前所未有的低門檻,即使不用別人的服務,幾個按鍵、一個月五美金就能輕鬆架一個自己的 wordpress;但寫部落格的人遠比當年少,許多網路媒體的功能逐漸只剩下「邀稿刊登」,自產比例越來越少。

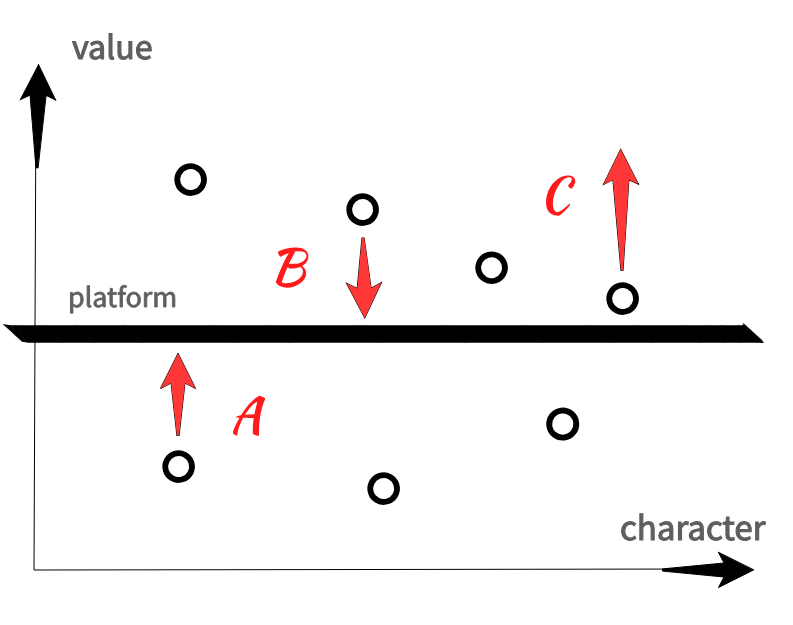

我提這些例子並非要批評「濫用」平台的人(說到底如何定義濫用呢?)相對地,在這篇文章我想要盡可能比較中性地提出「價值扁平化」這個概念,用下面這張圖來看,橫軸是不同的個體,縱軸是提供的價值,中間那個粗黑線則是科技平台。

三種人類、三種利用平台的方式

拿記者抄新聞來比喻,有一種人是 A:他原本連報導都不會寫,假設他使用「記者快抄」AI 所產生的文章去大量發文,能提供的價值就提升到跟這個平台一樣。(當然,也只能跟這個平台一樣)

另一種人是 B,他原本寫的報導水準可能還可以(至少比現階段 AI 寫得好,這不難)但因為老闆要求、或者為了追求點閱率而大量採用 AI 寫的文章。反正讀者也不注重品質,一百篇品質差強人意的報導所得到的效益,可能還是勝過自己一天寫兩篇。

還有一種人是 C,即使有一個大家都當作標準的平台,也不甘於只做一個「平台操作員」,而是想辦法讓平台成為自己的助力,發揮人跟機器結合的優勢,因此有機會提供比平台本身更高的附加價值。

結果就是,多數人不但沒有利用這個框架,反而被平台「吸住」。雖然有些人(A)能受益於平台的價值,但同時也有些人(B)會被平台拖下來,只產出跟平台一樣的價值。

像 C 這樣能反過來利用平台與框架創造附加價值的人,畢竟可能是少數。而發生在多數人(A 與 B)身上的現象,我稱它作「價值的扁平化」,亦即原本價值不同的人有上下之分,但卻因為平台的出現,中間的差距直接被壓扁了。

價值「扁平」了

從以上一些平台與角色的舉例,或許現在我們多少能夠體會到「軟體平台化、規格標準化、操作產線化」在不遠的未來,都會讓許多現有的工作扁平化,甚至接近於以前工廠的作業員。

這張是中國網友很有名的改圖,調侃未來深度學習的工作,不過就是路邊攤的手工,按層計價,雖然超現實,但也很巧妙地點出精髓。

科技理應是要幫助人從繁瑣工作中解放,但我觀察到的現象反而是多數人因為方便,而不知不覺被機械化,接著能提供的價值都將變得跟機器差不多。

機器取代人類?或許我們該擔心的是「當人類開始模仿機器而不自知」

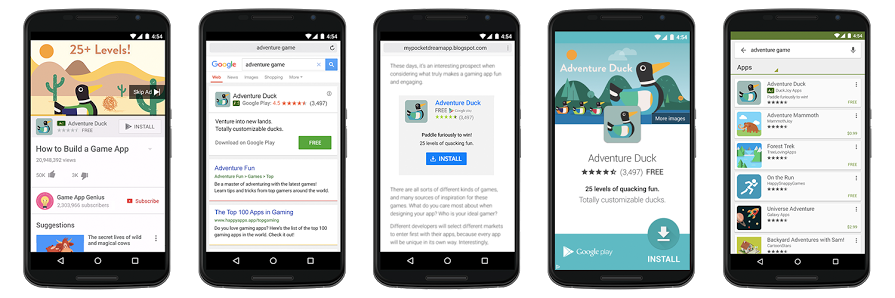

前面舉了求職媒合、新聞產出、內容產出等例子,這裡有另一個有趣的現象,在廣告行銷界裡正在發生。

Tao. 邱韜誠:《被取代的進行式:我被 Google 取代的鬼故事》

前陣子 Google 廣告平台推出 UAC 廣告,能讓許多預算有限的中小企業可以不需要寫文案、不需要下關鍵字(其實一開始還是要)就可以自動產生各種平台的廣告投放,一切讓 AI 決定。

數位廣告領域是很博大精深的,要控好一個廣告,除了需要對科技有一定的了解,還非常需要領域知識(Domain Knowledge)、數據洞察力與抽絲剝繭的細心,才有辦法從幾十種維度中推論哪些可能是相關、哪些是因果,再進行反覆驗證。

但話又說回來,如果只是做到 Google UAC 廣告的程度,將關鍵字、文案、素材排列組合拿去做測試,選出成效可能最好的,更多需要的只是對平台的熟悉度。

所以 Google UAC 曝露出現今「廣告操作員」的薄弱地位,讓大家發現其實這類工作門檻並沒有想像中的高,才會被 Google 給「自動化」了。

這也衍生了一些值得探討的議題,就是很多學問(廣告、設計、金融)應該都是博大精深的,為什麼業界都還停留在最基本、重複性高的工作?是小企業競爭力不夠、轉型太慢?還是受薪階層不長進?或是科技巨頭揮著「大家都有好處」的旗幟,提供的服務反而方便到讓其他人變得麻痺?

其實每個問題我也都沒有確定的答案,但不管怎樣,應該都不是任何單一原因能夠解釋的。

不做重複性高的工作,就不會被取代了嗎?

Google UAC 廣告事件還點出一個隱憂:與其說「人類不需要手動操作廣告」,不如說「Google 不想讓人類操作」,這樣重要的數據與實驗資料才能留在自己的系統中不外流,讓其他人(通常是競爭者)難以學到 insight。因此將自訂性限縮,對 Google 來說的確是個可以想像的作法。

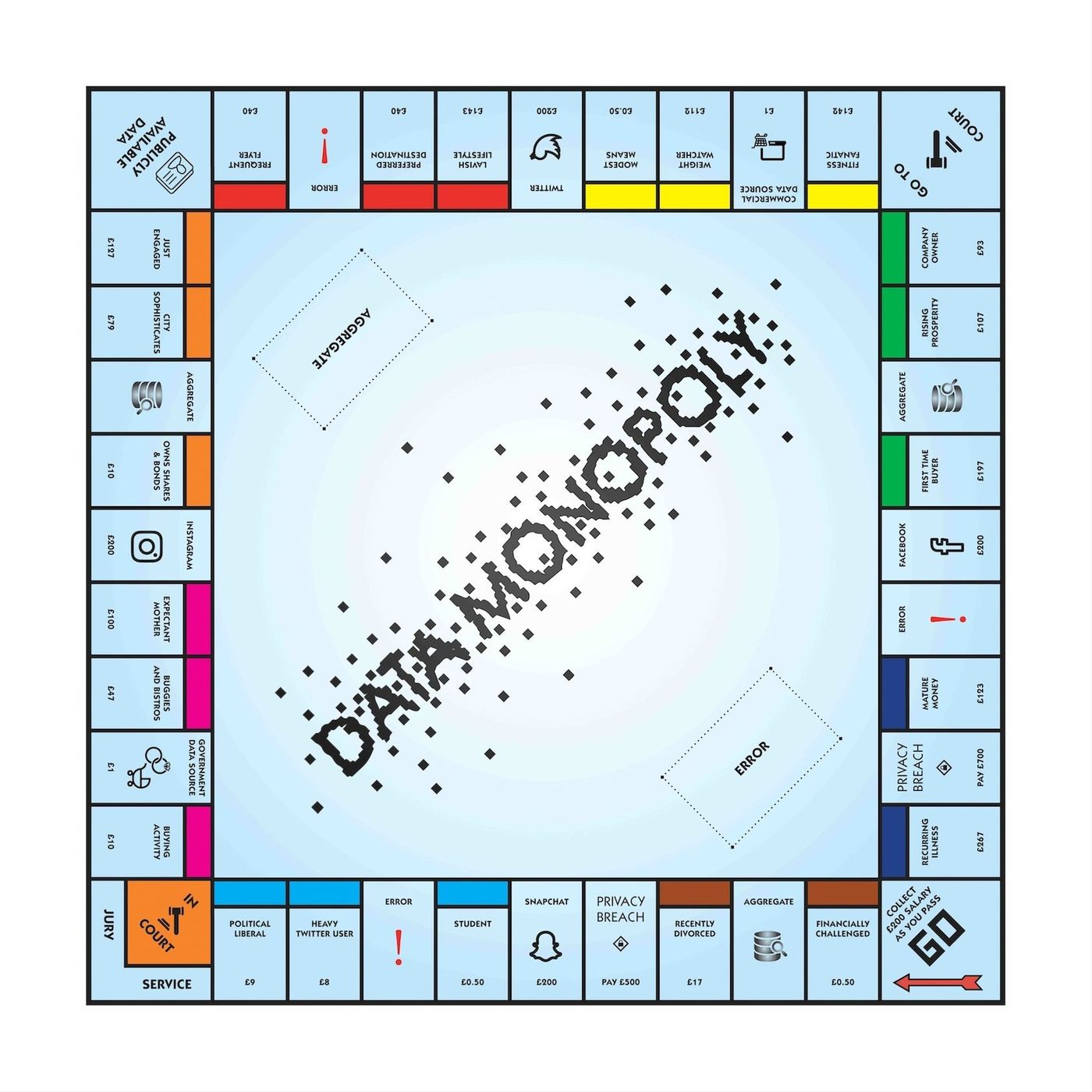

科技巨頭不只取代了大量繁瑣的工作,同時也將這些工作的數據壟斷,這又是另一個未來的大問題。人類脫離機械化工作的同時,卻也把第一線經驗拱手讓給機器,如果這些機器的數據可以被公開分享,那或許不會有問題,但有很大的可能是 Google 並不會分享這些數據。

未來科技巨頭可能會將更多的數據留給他們自己的人工智慧學習,的確,人類繁瑣的工作減少了,但當人類從平台學習的機會越來越少、有經驗的領域專家也就越來越難養成。如果不從繁瑣的工作中累積 training data(訓練數據),又怎能成為經驗豐富的大師?

或許未來我們只會知道「廣告跑得好」,但不知道「為什麼」廣告跑得好。